HISTOIRE D UN JOUR - 26 JUILLET 1990

HISTOIRE D UN JOUR - 26 JUILLET 1990

Un acte d’égalité inscrit dans la loi

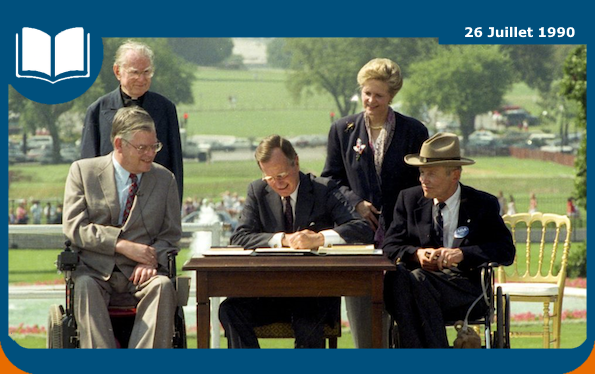

Le 26 juillet 1990, le président des États-Unis George H. W. Bush signe l’Americans with Disabilities Act (ADA) dans une cérémonie officielle sur la pelouse de la Maison-Blanche. Ce jour marque une césure décisive dans l’histoire du droit américain : pour la première fois, une législation d’ampleur nationale interdit toute forme de discrimination envers les personnes en situation de handicap dans les domaines de l’emploi, des transports, des services publics et des lieux accessibles au public. Cette avancée juridique n’est pas née d’un sursaut soudain, mais d’un long processus de mobilisation, de souffrances muettes, de batailles civiles et de prises de conscience. L’ADA est le fruit d’une société en tension, où les droits civiques gagnés de haute lutte dans les décennies précédentes servent de socle à une nouvelle génération d’Américains exclus, cette fois non pas en raison de leur couleur de peau, mais de leur corps ou de leur esprit.

Les années 1990 ne sont pas une époque paisible pour les États-Unis. Le pays sort de la décennie reaganienne, avec son cortège de déréglementations, de priorités budgétaires centrées sur la défense et de reculs dans les protections sociales. Pourtant, sous cette surface conservatrice, des courants nouveaux émergent, issus des mouvements contestataires des décennies précédentes. La lutte pour les droits civiques des Noirs américains a laissé des marques profondes dans les esprits. Elle a ouvert une brèche par laquelle d’autres revendications d’égalité vont s’engouffrer : les femmes, les minorités sexuelles, les personnes âgées, et, dans un silence souvent pesant, les personnes handicapées.

Longtemps, le handicap a été synonyme de relégation. Dans l’Amérique industrielle, l’invalidité est perçue comme une faiblesse incompatible avec la productivité. L’image du citoyen utile, performant, pleinement autonome, modèle fondamental du rêve américain, exclut d’emblée ceux que la maladie, l’accident ou la naissance éloignent de cette norme. Bien des personnes handicapées vivent alors en marge : sans emploi, sans accès aisé aux bâtiments publics, privées de transports, voire assignées à domicile. À cela s’ajoute une violence plus sourde : celle du regard social, de la pitié condescendante ou de l’invisibilisation pure et simple. Les obstacles ne sont pas que physiques, ils sont mentaux, culturels, symboliques.

Pourtant, dès les années 1960, certaines voix commencent à s’élever. Des vétérans de la guerre du Vietnam, amputés ou rendus paraplégiques, rentrent au pays avec une conscience accrue de leur marginalisation. L’explosion du militantisme post-1968 embrasse peu à peu cette nouvelle cause. Dans les années 1970, le Rehabilitation Act de 1973 interdit la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans les programmes financés par le gouvernement fédéral. Mais cette loi reste partielle et peu contraignante. De nombreux États la contournent, les entreprises privées n’y sont pas soumises, et l’absence d’un cadre fédéral strict laisse perdurer l’arbitraire.

C’est dans ce contexte qu’émerge un mouvement plus structuré. Il ne s’agit plus seulement de demander de la compassion ou de l’aide, mais de revendiquer des droits. Le vocabulaire change. On ne parle plus de « déficients », mais de citoyens à part entière, auxquels la loi doit garantir l’égalité de traitement. Des figures militantes apparaissent. Parmi elles, Patrisha Wright, surnommée « the general » dans les cercles du lobbying pour les droits des personnes handicapées, mène des campagnes inlassables auprès du Congrès. L’ancien sénateur Bob Dole, lui-même vétéran de guerre handicapé, devient un relais politique essentiel. Et surtout, le sénateur démocrate Tom Harkin, dont le frère est sourd, fait de la cause une priorité personnelle. Il rédige une grande partie du texte de loi dans une langue accessible à la communauté sourde, la langue des signes américaine, pour affirmer dès le départ que cette loi est celle des concernés.

Mais la rue joue un rôle tout aussi déterminant. En mars 1990, un événement spectaculaire frappe les esprits : le Capitol Crawl. Des dizaines de militants, en grande partie des enfants et jeunes adultes en fauteuil roulant, quittent leurs chaises et rampent littéralement sur les marches du Capitole à Washington pour symboliser l’exclusion quotidienne à laquelle ils sont confrontés. L’image frappe l’opinion. Les chaînes de télévision la diffusent en boucle. L’émotion est vive. L’inaccessibilité devient visible. Le débat politique change de ton.

Après des mois de négociations, d’amendements et de batailles au Congrès, le texte de loi est finalement adopté par une large majorité bipartisane. Le 26 juillet 1990, sous un soleil d’été, le président George H. W. Bush paraphe l’ADA devant un parterre de militants et de parlementaires. Dans son discours, il déclare : « Let the shameful wall of exclusion finally come tumbling down » – que le mur honteux de l’exclusion tombe enfin. Derrière cette phrase solennelle, c’est toute une architecture du quotidien qui s’apprête à être remodelée.

L’ADA repose sur plusieurs piliers : l’interdiction de toute discrimination dans l’emploi pour les personnes pouvant accomplir les tâches essentielles d’un poste avec ou sans aménagement raisonnable ; l’obligation pour les lieux publics et les transports d’être accessibles ; l’exigence d’aménagements dans les télécommunications pour les sourds et malentendants ; et enfin la reconnaissance du droit à vivre de façon autonome, avec des dispositifs de soutien. L’ambition est immense, presque révolutionnaire. La loi ne crée pas un monde parfait, mais elle inscrit pour la première fois dans le marbre des principes contraignants d’égalité.

Les premières années sont difficiles. L’application varie d’un État à l’autre, les recours juridiques sont complexes, les aménagements techniques coûteux. Certaines entreprises contestent la portée de leurs obligations. Des procès surgissent. Mais le cap est fixé. Les agences fédérales publient des directives, des normes architecturales sont imposées, des fonds sont mobilisés. Peu à peu, les rampes d’accès remplacent les escaliers, les bus s’équipent de plateformes élévatrices, les guichets s’abaissent, les claviers se dotent de synthèses vocales, les ascenseurs affichent le braille, les lieux publics se dotent de toilettes adaptées.

Au-delà des murs et des infrastructures, c’est une nouvelle culture qui s’impose lentement. Dans les écoles, les élèves en situation de handicap ne sont plus systématiquement orientés vers des structures séparées. Dans les entreprises, les entretiens d’embauche doivent désormais respecter des principes d’égalité. Dans les universités, les examens sont adaptés. Les séries télévisées commencent à intégrer des personnages handicapés joués par des acteurs eux-mêmes concernés. Le handicap cesse d’être un tabou ou un motif de pitié : il devient une composante visible, assumée, de la diversité humaine.

La portée de l’ADA dépasse largement les frontières américaines. De nombreux pays s’en inspirent. En Europe, la notion d’« aménagement raisonnable » devient un standard repris par les directives antidiscrimination. L’Organisation des Nations Unies, dans sa Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée en 2006, reprend largement les principes de l’ADA. L’idée que les obstacles sont autant dans la société que dans les corps s’impose progressivement. La citoyenneté ne peut être conditionnée à une norme unique de mobilité, de perception ou de communication.

Trente ans après son adoption, l’ADA continue de faire l’objet de débats. Certains dénoncent des applications encore trop inégales, notamment dans les zones rurales ou dans le numérique. D’autres estiment que la notion de handicap a évolué, englobant des réalités nouvelles comme les troubles cognitifs, les maladies chroniques invisibles ou les neurodiversités. Mais tous s’accordent sur un point : cette loi a transformé en profondeur l’espace public, la culture et la conscience collective américaine.

L’histoire du 26 juillet 1990 n’est donc pas seulement celle d’une signature présidentielle ou d’un texte législatif. C’est celle d’une transformation lente, arrachée de haute lutte, d’un monde bâti pour les valides vers une société plus inclusive. Elle rappelle que la justice n’est jamais un don, mais toujours une conquête. Que l’égalité, pour exister, doit être garantie par des actes concrets, inscrits dans le droit. Que les murs invisibles peuvent tomber, à condition que des voix s’élèvent pour les désigner, et des lois soient votées pour les briser.