HISTOIRE D UN JOUR - 10 AOUT 1809

HISTOIRE D UN JOUR - 10 AOUT 1809

Le premier cri de l'indépendance à Quito

Le 10 août 1809, dans la ville andine de Quito, un groupe de patriotes se réunit et proclame l’indépendance de la Real Audiencia de Quito, territoire qui allait plus tard constituer l’Équateur. Ce geste, d’une portée symbolique majeure, marqua ce que l’Histoire retiendra comme le « Premier Cri de l’Indépendance » en Amérique latine, une étincelle précoce dans l’immense brasier qui allait embraser les territoires espagnols du continent sud-américain. Plonger dans ce moment, c’est s’immerger dans le lent travail du temps, là où la longue durée façonne les sociétés, où l’éveil des aspirations politiques et les rivalités économiques créent les conditions d’un bouleversement historique profond.

Au tournant du XIXe siècle, l’Empire espagnol s’étendait encore, tel un colosse, sur une grande partie de l’Amérique. La Real Audiencia de Quito, avec ses hautes vallées, ses villes commerçantes, ses populations métissées et autochtones, se trouvait soumise à un pouvoir lointain, centré sur la monarchie espagnole et sur les intérêts de la métropole. Les tensions étaient palpables depuis des décennies, nourries par des inégalités sociales, une centralisation étouffante et une exclusion persistante des créoles – ces descendants de colons espagnols nés en Amérique – des fonctions de décision.

À cela s’ajoutaient les remous qui agitaient le monde atlantique. L’Europe était secouée par la Révolution française et les guerres napoléoniennes, bouleversant les équilibres traditionnels. En 1808, l’invasion de l’Espagne par Napoléon et l’abdication forcée du roi Ferdinand VII au profit de Joseph Bonaparte plongent la métropole dans une crise profonde. Ce séisme politique ébranle l’autorité des institutions coloniales dans les Amériques, nourrissant incertitudes et aspirations nouvelles.

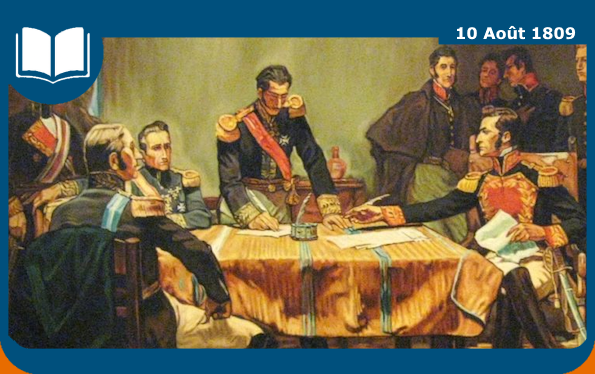

C’est dans ce contexte que s’ancre le 10 août 1809. À Quito, ville animée par une élite créole instruite, parfois inspirée par les Lumières et attentive à la rumeur du monde, un groupe de notables se réunit secrètement. Parmi eux, Juan Pío Montúfar, le marquis de Selva Alegre, Juan de Salinas, Juan de Dios Morales et d’autres figures influentes se retrouvent dans la demeure de Manuela Cañizares. Là, dans la pénombre de la nuit, ils discutent longuement, mesurant la gravité de l’instant et l’ampleur des risques encourus. Convaincus que la fidélité à un roi absent ne peut plus suffire à légitimer le pouvoir local, ils décident de constituer une junte souveraine, affirmant leur droit à l’autonomie politique sous le prétexte de préserver les droits de Ferdinand VII, mais ouvrant la voie à l’émancipation.

Au matin du 10 août, la nouvelle se répand dans les rues de Quito : une junte suprême a été formée, démettant le président de l’Audiencia et s’attribuant le gouvernement de la province. L’acte fondateur de cette révolte est public, solennel, cherchant à entraîner la population dans le sillage des patriotes. Les motivations des conjurés sont multiples : aspiration à une plus grande autonomie, rejet de la domination espagnole, mais aussi préservation des privilèges locaux et des intérêts économiques de l’élite créole. La proclamation de 1809, tout en étant un geste audacieux, demeure encore ambivalente, oscillant entre loyauté affichée envers le roi déchu et affirmation de principes nouveaux.

La réaction du pouvoir espagnol ne tarde pas. Si la junte de Quito tente d’étendre son influence dans les régions voisines et d’obtenir des soutiens, elle se heurte rapidement à l’hostilité des autorités coloniales restées fidèles à la métropole. Dès la fin de l’année, des troupes sont dépêchées pour rétablir l’ordre. Le rêve d’émancipation est brutalement interrompu : en 1810, la junte est dissoute par la force, ses membres arrêtés, jugés, puis emprisonnés ou exécutés. Le 2 août 1810, un an après l’insurrection, la répression atteint son paroxysme lorsque nombre des principaux patriotes, détenus dans les geôles de Quito, sont massacrés au terme d’un soulèvement populaire réprimé dans le sang.

Ce dramatique retour de bâton pourrait laisser penser que le « Premier Cri » fut une tentative vaine, un simple épisode sans lendemain. Mais l’Histoire, mue par les lentes transformations de la société, se joue souvent de l’immédiat. La révolte de Quito, tout en étant rapidement écrasée, marque une rupture profonde : elle dévoile le potentiel de contestation du pouvoir colonial, mobilise des élites urbaines et rurales, suscite des échos dans d’autres régions. À Caracas, à Buenos Aires, à Bogota, d’autres mouvements voient le jour dès 1810, portés par les mêmes incertitudes et les mêmes espoirs d’autonomie.

Au-delà des faits, ce sont les structures sociales et mentales qui se modifient. Les créoles, longtemps relégués aux marges du pouvoir, commencent à s’organiser, à rêver d’un ordre nouveau. La population urbaine, mêlant artisans, marchands, intellectuels, se trouve soudain impliquée dans des débats politiques inédits. Les communautés indigènes et les groupes afrodescendants, bien que souvent tenus à l’écart des revendications criollas, perçoivent, dans les remous du temps, la promesse d’un changement qui pourrait aussi transformer leur condition.

L’échec immédiat de la junte de 1809 n’arrête pas la vague de fond. La mémoire des martyrs de Quito alimente la conscience nationale émergente. Dans les campagnes et les villes, la répression s’accompagne d’une radicalisation des esprits. Les réseaux de résistance se recomposent, les alliances se multiplient. L’idée d’indépendance gagne du terrain, se fait plus précise, plus exigeante.

Durant la décennie suivante, l’Amérique du Sud se couvre d’insurrections, de contre-insurrections, de négociations et de conflits ouverts. Quito reste, tout au long de ces années, un centre d’agitation, un foyer de résistance, un symbole pour ceux qui croient possible un autre destin. L’engagement de figures comme Simón Bolívar et Antonio José de Sucre, dans les années 1820, va donner une nouvelle dimension au combat. À la bataille de Pichincha, le 24 mai 1822, les forces indépendantistes remportent une victoire décisive sur les Espagnols : Quito est enfin libre, l’Équateur entre dans la communauté des nations indépendantes.

Mais le triomphe de 1822 ne doit pas masquer la complexité du chemin parcouru. L’indépendance politique, une fois acquise, n’efface pas les clivages sociaux, les inégalités ni les tensions entre régions. La société équatorienne demeure traversée de contradictions, de rivalités et d’attentes. L’ancien ordre colonial laisse place à de nouveaux défis : édifier un État stable, définir l’appartenance nationale, intégrer les diversités culturelles et linguistiques, distribuer les ressources et les terres, repenser la place des populations autochtones et afrodescendantes.

Dans la mémoire collective, le 10 août 1809 occupe une place à part. Chaque année, les Équatoriens commémorent ce jour comme celui de la naissance de la liberté, de l’audace politique et du sacrifice. Mais au-delà du souvenir, cette date rappelle la lenteur des évolutions, la fragilité des acquis, l’importance de l’action des hommes et des femmes dans la marche du temps. L’histoire de l’indépendance de Quito s’inscrit dans la vaste trame des transformations du continent sud-américain : elle montre comment, dans un contexte mondial bouleversé, un groupe d’hommes et de femmes put, en quelques heures, ébranler le vieil édifice colonial et ouvrir une brèche dans laquelle allaient s’engouffrer des générations entières de réformateurs, de révolutionnaires, de bâtisseurs.

Ainsi, le premier cri d’indépendance de Quito n’est pas seulement l’affaire d’un jour ni d’un lieu : il est le fruit d’une longue maturation, d’un mouvement de fond où se croisent aspirations locales, influences extérieures et logiques économiques. Il est aussi, inévitablement, le prélude aux conquêtes mais aussi aux ambiguïtés de l’indépendance. La promesse de 1809 sera longtemps confrontée aux réalités du pouvoir, de la guerre, des compromis et des divisions internes. Mais elle ouvre la voie, irrémédiablement, à une transformation politique qui changera le destin de l’Équateur et, plus largement, de l’Amérique latine.