HISTOIRE D UN JOUR - 23 SEPTEMBRE 1932

HISTOIRE D UN JOUR - 23 SEPTEMBRE 1932

Naissance d’un royaume au désert

Le 23 septembre 1932, une date se fixe dans la mémoire des sables de la péninsule arabique : celle de la fondation officielle du Royaume d’Arabie Saoudite. Derrière l’acte politique, un long enchaînement de luttes tribales, de rivalités religieuses et de patientes constructions d’alliances avait préparé l’émergence de cet État moderne au cœur du désert. L’histoire n’est pas celle d’un surgissement brutal, mais d’une sédimentation lente où se superposent dynasties, visions spirituelles et ambitions territoriales.

Pour comprendre ce moment, il faut remonter au XVIIIe siècle. C’est alors qu’un pacte singulier est scellé entre la famille Al Saoud et le prédicateur Muhammad Ibn Abd al-Wahhab. L’accord mêle autorité politique et rigorisme religieux, donnant naissance au wahhabisme, doctrine qui ambitionne de purifier l’islam de ce qu’elle considère comme des innovations et des déviations. Ce lien fondateur entre pouvoir et religion marquera durablement la trajectoire saoudienne, imposant un cadre idéologique aux conquêtes à venir.

Au XIXe siècle, la péninsule arabique est morcelée. L’Empire ottoman exerce une suzeraineté fluctuante, contrôlant certaines villes saintes et quelques provinces côtières, tandis que l’intérieur est un espace d’autonomie tribale. Les Al Saoud connaissent des phases de gloire et d’effacement, renversés un temps par la dynastie rivale des Rachid de Haïl. Mais les cycles de défaite ne font qu’alimenter la volonté de revanche, transmise de génération en génération.

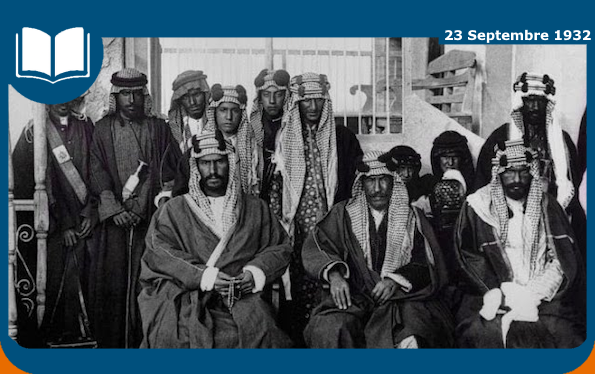

Le tournant se produit à la fin du XIXe siècle avec l’ascension d’Abdelaziz Ibn Saoud, futur fondateur du royaume. En 1902, il reprend Riyad par un coup d’audace militaire qui sera magnifié par la tradition orale. Cette victoire ouvre la voie à une série de campagnes destinées à unifier les régions éparses de la péninsule. Abdelaziz s’appuie sur les Ikhwan, des combattants tribaux imprégnés de ferveur wahhabite, qui voient dans l’expansion une mission religieuse autant que politique.

Dans les années 1910 et 1920, le Moyen-Orient est bouleversé par l’effondrement de l’Empire ottoman et par l’intervention des puissances européennes. La Grande-Bretagne, maîtresse des mers et des routes impériales vers l’Inde, joue un rôle décisif en soutenant certaines forces locales contre d’autres. Abdelaziz navigue habilement dans ce jeu d’alliances, obtenant des reconnaissances successives de ses conquêtes, tout en consolidant son pouvoir sur les territoires repris aux Rachid et aux autres tribus.

Les étapes de l’unification sont progressives. En 1913, la région orientale de l’al-Hasa, riche en palmeraies et en ouverture maritime, passe sous contrôle saoudien. En 1921, c’est la fin de l’émirat de Haïl, mettant un terme à la domination des Rachid. Puis vient la conquête du Hedjaz, région hautement stratégique car abritant les villes saintes de La Mecque et Médine. En 1925, Abdelaziz soumet le chérif Hussein, qui s’était proclamé roi du Hedjaz après la révolte arabe. Le contrôle des lieux saints apporte à Ibn Saoud une légitimité religieuse incontestable dans le monde musulman.

Mais les conquêtes ne vont pas sans tensions. Les Ikhwan, trop zélés, multiplient les raids hors des frontières et inquiètent les Britanniques. Abdelaziz, pragmatique, comprend qu’il faut stabiliser son pouvoir en intégrant son armée dans un État plus discipliné. La révolte des Ikhwan est écrasée à la bataille de Sabilla en 1929, marquant la primauté du pouvoir central sur les milices tribales.

C’est dans ce contexte que, le 23 septembre 1932, Abdelaziz proclame la naissance du Royaume d’Arabie Saoudite. Le nouveau royaume réunit les territoires du Nedjd et du Hedjaz, ainsi que les autres régions intégrées au fil des conquêtes. Le choix de la date souligne une volonté de rupture avec le passé fragmenté, mais aussi d’inscrire l’État dans une temporalité moderne. L’appellation « Arabie Saoudite » consacre l’association entre un territoire et une dynastie, une rareté dans le monde contemporain.

L’organisation du royaume repose alors sur une structure monarchique absolue. La famille Al Saoud incarne l’autorité politique, tandis que le clergé wahhabite conserve un rôle essentiel dans la légitimation religieuse. Le pacte du XVIIIe siècle se trouve réactualisé dans un cadre national. Les institutions restent rudimentaires, mais le pouvoir repose sur un équilibre subtil entre la tradition tribale, la ferveur religieuse et l’autorité dynastique.

Peu après la fondation, une autre transformation décisive surgit : la découverte et l’exploitation du pétrole. En 1938, les premiers gisements du royaume sont mis en valeur dans la province orientale. L’or noir va bouleverser les équilibres économiques et géopolitiques, projetant l’Arabie Saoudite au centre des enjeux mondiaux. Mais en 1932, l’avenir énergétique du royaume n’est encore qu’un pressentiment. La richesse principale reste le prestige religieux, avec la garde des Lieux saints qui attire chaque année des pèlerins du monde entier.

La proclamation du royaume en 1932 constitue aussi une réponse aux bouleversements régionaux. Les pays voisins, comme l’Irak ou la Transjordanie, sont nés des découpages coloniaux imposés par les accords Sykes-Picot et les mandats européens. L’Arabie Saoudite, au contraire, se veut issue d’une dynamique endogène, portée par une dynastie locale et un mouvement religieux ancré dans le temps long. Cette différence nourrit une identité particulière, revendiquant une indépendance face aux influences extérieures.

Les décennies suivantes verront l’Arabie Saoudite se transformer en un acteur majeur du monde arabe et musulman. Mais dès 1932, les bases sont posées : un État centralisé, une dynastie solidement implantée, une idéologie religieuse structurant la société, et une légitimité fondée sur la conquête et la protection des lieux saints. Ce socle, fruit d’une lente construction, reste encore aujourd’hui au cœur du système saoudien.

La consolidation de l’État s’accompagne d’une lente modernisation. Les premières années voient la mise en place d’institutions administratives élémentaires, destinées à gérer les territoires conquis et à encadrer la société. La justice reste fortement imprégnée du droit islamique tel qu’interprété par le wahhabisme, tandis que les finances reposent essentiellement sur les revenus du pèlerinage et sur l’aide extérieure, notamment britannique. Cette fragilité économique rendait l’État encore dépendant dans les années 1930, avant l’explosion pétrolière à venir.

Sur le plan social, l’unification s’est traduite par une réorganisation des équilibres tribaux. Ibn Saoud a multiplié les alliances matrimoniales et les intégrations progressives de chefs locaux dans le giron dynastique. La famille royale s’est ainsi élargie, non seulement par la descendance directe d’Abdelaziz, mais aussi par des mariages stratégiques qui permettaient de stabiliser les fidélités. Cette stratégie matrimoniale reste aujourd’hui une caractéristique notable de la dynastie saoudienne.

La fondation du royaume est également un moment de recomposition religieuse. Les ulémas wahhabites bénéficient d’une place institutionnalisée, contrôlant l’éducation religieuse, la justice et une grande partie des normes sociales. Leur soutien à Ibn Saoud est la condition de sa légitimité. En échange, le roi garantit la mise en œuvre d’un islam rigoureux et la promotion du wahhabisme au-delà des frontières. Cette exportation progressive, rendue possible par les ressources financières ultérieures, fera de l’Arabie Saoudite un pôle religieux d’envergure mondiale.

Il faut également rappeler que la proclamation du royaume survient dans un contexte international marqué par la crise économique mondiale de 1929. L’Arabie, encore pauvre, se tient à l’écart des bouleversements financiers, mais elle subit indirectement les tensions du commerce mondial. La faiblesse des infrastructures et l’isolement géographique maintiennent le pays dans une économie de subsistance, où l’élevage, les dattes et le pèlerinage constituent l’essentiel des ressources.

L’événement du 23 septembre 1932 est donc une proclamation à double face. D’un côté, il s’agit de l’aboutissement d’un long processus de conquêtes et d’unification menées par Abdelaziz. De l’autre, il ouvre un horizon inédit, celui de la construction d’un État moderne appelé à jouer un rôle central dans les équilibres mondiaux grâce à ses ressources énergétiques et à son statut religieux. Cette dualité entre tradition tribale et modernité imposée par la géopolitique sera au cœur des tensions qui traverseront le pays tout au long du XXe siècle.

Aujourd’hui encore, le 23 septembre est célébré comme la fête nationale du royaume. C’est un moment de mise en scène de l’unité nationale, où le pouvoir réaffirme son enracinement dans une histoire longue, tout en projetant une image de modernité et de puissance. La mémoire de la proclamation sert à légitimer la dynastie, en rappelant qu’elle est l’artisane d’une unification réussie face au morcellement ancien. Le sable du désert, jadis fragmenté en pistes multiples, est désormais présenté comme l’assise d’un destin collectif.

Ainsi, le 23 septembre 1932 ne se réduit pas à une déclaration officielle. Il est l’aboutissement d’un siècle de luttes et de recompositions, et le point de départ d’une trajectoire qui allait transformer une péninsule isolée en un acteur mondial incontournable. De la reprise de Riyad en 1902 à la proclamation de 1932, la marche d’Abdelaziz fut celle d’un chef qui sut conjuguer la tradition tribale, le rigorisme religieux et l’habileté diplomatique. L’histoire de cette fondation n’est pas seulement celle d’un royaume, mais celle de la naissance d’un système politique singulier, où la dynastie et la religion s’imbriquent dans une continuité sans équivalent.

Le sable, les tribus, les pèlerinages et bientôt le pétrole : tous ces éléments ont façonné l’Arabie Saoudite. Le royaume, né en 1932, continue aujourd’hui de se définir par ce pacte originel entre une dynastie et une foi, entre la rigueur du désert et la puissance des ambitions politiques. L’acte de fondation résonne donc comme une clef de lecture indispensable pour comprendre l’histoire du Moyen-Orient contemporain.