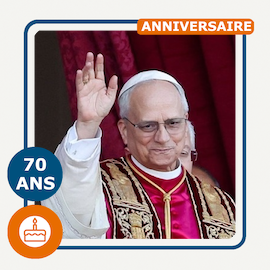

VATICAN - ANNIVERSAIRE

VATICAN - ANNIVERSAIRE

Léon XIV, le Pape venu de Chicago

Le 14 septembre 1955 naît à Chicago, dans l’Illinois, Robert Francis Prevost, futur pape Léon XIV. Il fête aujourd'hui ses 70 ans.

Fils d’une famille catholique de classe moyenne, il grandit dans un environnement marqué par la discipline familiale, la paroisse comme centre de vie sociale et les mutations d’une Amérique en pleine transformation après la Seconde Guerre mondiale. Ses parents, profondément croyants, l’élèvent dans la conviction que l’étude et la foi doivent se conjuguer pour donner un sens à l’existence. L’enfant, de tempérament réservé mais déterminé, fréquente les écoles catholiques locales et s’imprègne d’une atmosphère où le catholicisme américain s’affirme comme une force sociale majeure. Chicago, ville industrielle et carrefour des migrations, lui offre très tôt le spectacle de la diversité et des contrastes, entre richesse urbaine et pauvreté des quartiers populaires.

À la fin des années 1960, alors que les États-Unis sont secoués par les mouvements pour les droits civiques, la guerre du Vietnam et la révolution culturelle, Robert Francis Prevost choisit la voie religieuse. Il entre dans l’ordre des augustins, héritier d’une tradition intellectuelle marquée par saint Augustin et par l’attention à la communauté. Ses années de formation se déroulent à l’université Villanova en Pennsylvanie, où il étudie la philosophie et la théologie, avant d’être envoyé à Rome pour poursuivre ses études en droit canon. Cette double formation, enracinée à la fois dans la culture américaine et dans l’universalité de Rome, lui donne un horizon large et un sens du dialogue. Ordonné prêtre en 1982, il se distingue par sa maîtrise des langues et sa capacité à écouter des réalités variées.

Peu après son ordination, Prevost est envoyé comme missionnaire au Pérou, dans le diocèse de Chulucanas. Ce choix marque un tournant dans sa vie : il quitte le confort relatif de l’Amérique du Nord pour s’immerger dans la pauvreté des Andes et de la côte pacifique. Durant plus de quinze ans, il vit au rythme des communautés rurales péruviennes, apprend l’espagnol, découvre la culture andine et se confronte à des conditions sociales difficiles. Les années 1980 et 1990 au Pérou sont marquées par la violence politique du Sentier lumineux, par l’instabilité économique et par la misère des campagnes. L’expérience forge chez Prevost une conscience sociale aiguë et une sensibilité pastorale centrée sur la proximité avec les plus pauvres. Il développe un style pastoral simple, attentif, mais sans complaisance. Cette immersion le façonne comme un homme d’Église universel, capable de comprendre la souffrance et la dignité des peuples éloignés des centres de pouvoir.

Au fil de ces années, il prend aussi des responsabilités dans son ordre religieux. Reconnu pour son sens de l’organisation et son calme dans les situations tendues, il devient supérieur des augustins au Pérou, puis il est appelé à des charges plus larges. En 2001, il est élu prieur général des augustins, poste qui le place à la tête de l’ordre à l’échelle mondiale. Durant ses mandats, il parcourt l’Europe, l’Afrique, l’Asie et les Amériques, visitant les communautés augustiniennes, dialoguant avec les Églises locales, et acquérant une vision globale du catholicisme. Ces voyages lui permettent de mesurer la diversité des pratiques religieuses et des cultures, et d’intégrer cette pluralité dans sa réflexion théologique et pastorale. Homme d’équilibre, il encourage la fidélité à la tradition augustinienne tout en ouvrant son ordre aux défis contemporains.

Après son service comme prieur général, Prevost retourne au Pérou, cette fois comme évêque. En 2014, le pape François le nomme à la tête du diocèse de Chiclayo, un vaste territoire côtier marqué par les inégalités sociales, la corruption politique et les défis pastoraux d’une Église vivante mais confrontée à la sécularisation. Comme évêque, il met l’accent sur la formation du clergé, le soutien aux communautés rurales et la défense des plus vulnérables. Son style pastoral reste marqué par la simplicité et la proximité. Il se montre attentif aux questions sociales, prônant une Église qui écoute et accompagne, mais aussi qui conserve une colonne vertébrale doctrinale solide.

En 2020, François le rappelle à Rome et lui confie la direction du Dicastère pour les évêques, fonction stratégique puisqu’il s’agit de coordonner la nomination des évêques à travers le monde. Dans ce rôle, Prevost s’impose comme un homme de discernement, prudent mais clair dans ses choix. Créé cardinal la même année, il devient rapidement l’un des collaborateurs les plus influents de François. Sa réputation est celle d’un religieux sobre, sans ambition personnelle démesurée, mais animé d’un sens profond du service. Ses dossiers incluent des situations délicates, comme la nomination d’évêques dans des pays en tension politique ou marqués par les scandales d’abus. Il y gagne la confiance d’un grand nombre de cardinaux et se rapproche du cercle des papabili.

La mort de François, survenue le 21 avril 2025, ouvre un conclave chargé d’incertitude. L’Église se trouve alors à un moment charnière : en Occident, la pratique religieuse s’effondre, en Afrique et en Asie elle connaît une vitalité nouvelle, tandis que les scandales continuent de miner sa crédibilité. Les cardinaux cherchent un homme capable de maintenir une ligne de continuité, mais aussi d’apporter un style différent, moins centré sur la figure charismatique du pape et davantage sur l’institution. Prevost, à la fois Américain et profondément marqué par l’Amérique latine, religieux et canoniste, administrateur et missionnaire, apparaît comme le candidat de l’équilibre. Le 8 mai 2025, il est élu pape et choisit le nom de Léon XIV.

Ce choix de nom n’est pas anodin. En se plaçant dans la lignée de Léon XIII, le pape du XIXe siècle qui avait donné à l’Église sa première grande encyclique sociale, Rerum Novarum, Prevost envoie un signal clair : son pontificat sera marqué par une attention prioritaire aux questions sociales et à la dignité humaine. Léon XIV se veut le pape d’une Église engagée dans les fractures du monde contemporain, mais enracinée dans une tradition qui cherche la justice sans céder à l’idéologie.

Dès ses premiers discours, il met en avant trois axes : la centralité du Christ dans la vie chrétienne, la fraternité universelle comme horizon de la mission, et l’urgence écologique et sociale comme défi incontournable. Il reprend les intuitions de François sur l’écologie intégrale, mais les exprime avec un style plus institutionnel, moins gestuel, cherchant à convaincre par la continuité plutôt que par la rupture. Il insiste sur la formation des prêtres, la transparence de la gouvernance et la lutte implacable contre les abus, convaincu que l’avenir de l’Église dépend de sa capacité à regagner la confiance des fidèles.

Sur le plan diplomatique, Léon XIV s’inscrit dans la tradition des papes diplomates. Il poursuit le dialogue délicat avec la Chine, tout en renforçant les liens avec les États-Unis, l’Union européenne et l’Afrique émergente. Il se montre attentif aux conflits au Moyen-Orient, soutient des initiatives de paix en Afrique, et rappelle sans cesse que le Saint-Siège doit rester une voix morale au-dessus des nationalismes. Sa diplomatie se veut discrète mais persistante, cherchant à ouvrir des canaux là où d’autres ne voient que des murs.

Dans la vie interne de l’Église, il encourage la synodalité, non pas comme une révolution, mais comme un chemin permanent de discernement communautaire. Il insiste sur le rôle des laïcs, en particulier des femmes, dans la mission ecclésiale, tout en gardant une ligne doctrinale classique. Son style est moins spontané que celui de François, mais il séduit par sa cohérence et sa sobriété. Les fidèles le découvrent comme un pape pédagogue, qui préfère expliquer patiemment plutôt que de multiplier les gestes spectaculaires.

Sa personnalité, façonnée par Chicago et par les Andes, par Rome et par la Curie, symbolise une Église universelle. À plus de soixante-dix ans, il conserve une énergie étonnante et un esprit clair. Sa trajectoire illustre le mouvement du catholicisme au XXIe siècle : une Église qui perd du terrain en Occident mais gagne en dynamisme dans le Sud, une Église qui doit affronter les scandales mais qui reste une force morale globale, une Église qui hésite entre tradition et modernité mais cherche à conjuguer les deux. Léon XIV incarne cette tension et tente de la transformer en chemin de communion.

Ainsi, de l’enfant de Chicago au missionnaire des Andes, du prieur général augustinien au cardinal de la Curie, puis au successeur de Pierre, le parcours de Robert Francis Prevost est celui d’un homme qui a traversé les continents et les cultures. Son élection comme pape Léon XIV marque une nouvelle étape dans l’histoire du catholicisme : celle d’une Église appelée à être universelle non seulement de nom, mais de fait, capable d’intégrer les voix multiples de ses fidèles et de proposer au monde un horizon d’espérance.