HISTOIRE D UN JOUR - 11 OCTOBRE 1986

HISTOIRE D UN JOUR - 11 OCTOBRE 1986

Reykjavik, la négociation qui fit vaciller la guerre froide

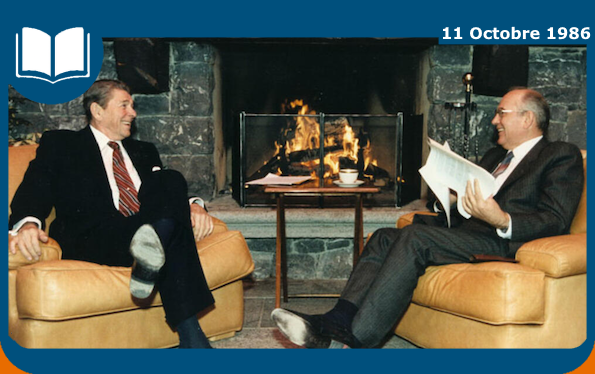

11 octobre 1986, Reykjavik. Dans la maison Höfdi, posée face à l’océan froid, Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev s’assoient autour d’une table claire. Peu de faste, peu d’heures, mais une densité rare. Le rendez-vous n’est pas annoncé comme un tournant. Il doit clarifier des positions, rapprocher des chiffres, explorer des formules. Pourtant ce jour-là la vitesse courte de la négociation rencontre la profondeur d’un demi-siècle de confrontation. La guerre froide entre dans une pièce étroite et y dépose ses peurs. Rien n’est signé à la sortie. Mais l’ordre des choses se trouve déplacé. Les arsenaux deviennent des colonnes de nombres et les dogmes des hypothèses discutables. Le temps long accepte d’être comprimé dans un dialogue précis.

Depuis 1945, l’ombre de la bombe organise la stratégie et la diplomatie. La dissuasion a fonctionné comme une promesse de catastrophe, tenue à distance par le calcul des états-majors et l’idée de la rationalité. Les crises ont produit des garde-fous. Cuba a rappelé la proximité du gouffre. Les cycles SALT ont défini des plafonds et des catégories. Le traité ABM a borné la défense antimissile pour stabiliser l’échange potentiel. Puis la détente s’est brisée. La fin des années 1970 a durci les positions. L’invasion de l’Afghanistan et la loi martiale en Pologne ont fermé des portes. En Europe, l’installation des SS-20 a entraîné la réponse des Pershing II et des Cruise.

Dans le même temps, les acteurs ont changé. Ronald Reagan, souvent caricaturé en faucon, porte une intuition simple. Si une défense crédible devenait possible, la logique de la terreur mutuelle s’affaiblirait. L’Initiative de défense stratégique incarne cette foi technologique, vaste programme de recherche contre les missiles balistiques. Mikhaïl Gorbatchev, arrivé en 1985, cherche un souffle pour une économie épuisée, un appareil politique figé, une société inquiète après Tchernobyl. Il annonce perestroïka et glasnost, veut réduire les charges militaires, ouvrir des marges à l’intérieur et à l’extérieur. L’un croit à la technique, l’autre à la réforme. Ils veulent rompre l’inertie.

Genève en 1985 a rouvert le dialogue de haut niveau. Les ministres George Shultz et Edouard Chevardnadze ont entretenu des canaux constellés de notes et de chiffres. Pour 1986, l’Islande offre un lieu neutre, sans cérémonial, accessible à l’aviation des deux camps. La maison Höfdi impose l’échelle humaine. L’ordre du jour tient en quatre rubriques. Forces stratégiques, missiles à portée intermédiaire, défense antimissile, vérification. L’intention affichée reste simple. Clarifier, rapprocher, puis sentir si un accord-cadre est imaginable.

Dès le 11 octobre, le ton surprend par sa densité. La conversation quitte les slogans pour l’ingénierie des arsenaux. Les équipes parlent d’ogives, de vecteurs, de plateformes et de délais. On évoque une réduction de cinquante pour cent des forces stratégiques. On discute du retrait complet des missiles à portée intermédiaire en Europe, la formule du zéro. La vérification sur place, longtemps taboue, devient un objet technique. Qui inspecte, quand, avec quels droits d’accès, quels scellés et quelles notifications. La transparence s’impose comme condition et non comme concession.

Le blocage surgit autour de l’Initiative de défense stratégique. Reagan tient à préserver la recherche, qu’il perçoit comme défensive et stabilisatrice. Il propose de continuer les travaux dans le cadre du traité ABM, selon une interprétation assez large. Gorbatchev défend une lecture stricte. Pour lui, la stabilité exige qu’aucun bouclier ne vienne dévaluer la dissuasion. Il demande que toute activité liée à la défense antimissile soit confinée aux laboratoires pendant dix ans, sans tests de champ ni déploiement. Entre ces lignes, l’écart paraît modeste, mais il touche au cœur doctrinal des deux camps.

La mécanique de la négociation s’installe. Tête-à-tête prolongés, apartés avec les conseillers, retours à la table élargie. Shultz et Chevardnadze testent des formulations. Les militaires chiffrent des coupes et calculent des équivalences entre silos, bombardiers et lanceurs marins. Les juristes écrivent des conditions de vérification. Sur les euromissiles, l’accord se dessine vite. Les SS-20 d’un côté, les Pershing II et les Cruise de l’autre, seraient retirés d’Europe. Les inspecteurs assisteraient aux démantèlements, compteraient les lanceurs et vérifieraient des numéros de série. La procédure prend forme et gagne en crédibilité pratique.

La rencontre est aussi humaine. Deux générations, deux systèmes, deux récits du monde. Pourtant une même conscience du risque terminal. Les dirigeants mesurent l’effet d’exemple d’un pas audacieux. Ils anticipent les réactions des alliés, des parlements, des états-majors et des industriels. Les Européens craignent d’être contournés et demandent des garanties. Les Soviétiques redoutent des inspections intrusives. Les Américains savent que l’opinion soutiendra des réductions si la vérification est solide. Dans cet enchevêtrement, la confiance personnelle devient une ressource de travail.

Le 12 octobre, la convergence sur les euromissiles se consolide. Le schéma global l’emporte. Pas de plafonds régionaux, pas d’échanges asymétriques, mais un retrait complet et vérifiable. L’inspection sur place devient principe. Les modalités se précisent. Annonces préalables, fenêtres de notification, contrôle des registres, observation des opérations de démantèlement. Sur les forces stratégiques, la coupe de moitié reste en vue, assortie de calendriers communs. Tout se joue sur le couplage avec l’ABM. Gorbatchev veut dix années de laboratoire. Reagan refuse cette contrainte ferme.

Les textes provisoires ne s’assemblent pas. Sans garantie sur l’ABM, il manque la clé de voûte. Les chefs d’État sortent sans accord. Devant les caméras, les visages restent fermes. Le récit public parle d’occasion manquée. Pourtant, au sein des délégations, un autre diagnostic s’impose. Les paramètres ont été fixés. Les chiffres sont connus. Les instruments de vérification, naguère jugés irréalistes, ont été traités comme des détails pratiques. La perspective d’un zéro européen devient un canevas réutilisable. La méthode l’emporte sur l’effet d’annonce.

Une grammaire politique s’est dégagée de ces heures. Confiance, certes, mais vérification systématique. Calendriers publics, mais marges de manœuvre pour régler les détails techniques. Chaque camp avait ses contraintes internes. Le Congrès veillait sur les budgets et les priorités. Le Politburo surveillait les concessions et redoutait l’aveu d’une faiblesse. Les opinions européennes demandaient des gestes tangibles après des années de déploiements. Reykjavik a lié ces scènes entre elles. Il a donné une forme praticable à la réduction des risques, en transformant une rivalité existentielle en travail minutieux et vérifiable. Ensemble.

Les suites confirment ce basculement. En 1987, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire est signé. Il élimine une catégorie entière d’armements et inaugure des inspections sur place d’une ampleur inédite. Des équipes vivent près des sites, comptent, observent, notent et scellent. Les villes européennes sortent de l’étau des portées moyennes. En 1991, START I engage des réductions substantielles des arsenaux stratégiques. La transparence cesse d’être concession unilatérale et devient outil réciproque. À Washington et à Moscou, l’idée de réduction vérifiée s’ancre dans la pratique.

Les effets structurants dépassent la technique des armes. Les alliés réorganisent leurs postures. L’OTAN ajuste ses doctrines. Le Pacte de Varsovie se délite. Les budgets militaires se recomposent, déplacent des crédits vers la maintenance et le démantèlement. Une économie de l’après-production massive d’ogives s’esquisse. Pourtant l’abolition universelle ne se matérialise pas. De nouvelles puissances poursuivent des programmes. La prolifération devient l’autre versant de la question. La défense antimissile, perfectionnée mais limitée, redevient un objet de débat. Des traités sont contestés, certains suspendus, d’autres remplacés. La ligne ouverte à Reykjavik reste lisible.

Reykjavik n’a pas clos l’histoire. Il a montré une méthode. Volonté politique claire, précision technique, vérification intrusive, calendriers ramassés. Il a rappelé que la géographie compte. L’Islande a servi de seuil. Höfdi a imposé l’échelle humaine. Le vent et la mer ont réduit la distance symbolique et ramené les empires à la sobriété. Il a rappelé aussi que la mémoire compte. Les généraux ont gardé l’image d’une salle où l’on barrait des colonnes. Les diplomates ont gardé des phrases utilisables et des schémas prêts. Les opinions ont gardé l’idée que le risque peut diminuer par étapes vérifiées.

Revenir au 11 octobre 1986, c’est mesurer la puissance d’une conversation tenue. Rien n’y fut spectaculaire. Tout y fut concret. Des chiffres, des délais, des listes, des cartes, des numéros, des scellés, des carnets d’accès. Ainsi la peur s’est inversée par le maniement du détail et par la reconnaissance réciproque des contraintes. La guerre froide n’a pas cessé ce jour-là. Elle a perdu une part de sa fatalité. Les années suivantes en ont donné la preuve, jusqu’à la recomposition de l’Europe et à la fin d’un bloc. Au bout du compte, Reykjavik montre qu’un temps court peut fixer des paramètres durables.

Dans la maison de bois face à l’Atlantique, la scène demeure. On peut visiter Höfdi et imaginer les apartés, les silences et les reprises. Le décor modeste a accueilli un déplacement d’époque. Le 11 octobre 1986, rien n’a été signé. Pourtant la guerre froide a vacillé. Elle a pris la pente d’un après fait de vérifications, de listes allégées et de risques moindres. Désarmer n’est pas un acte unique. C’est une série. Reykjavik en fut l’une des étapes visibles. Elle montra que les dogmes peuvent devenir des questions et que les questions peuvent devenir des décisions. Cette sobriété explique sa portée durable.