HISTOIRE D UN JOUR - 25 OCTOBRE 1941

HISTOIRE D UN JOUR - 25 OCTOBRE 1941

Naissance d’une unité clandestine

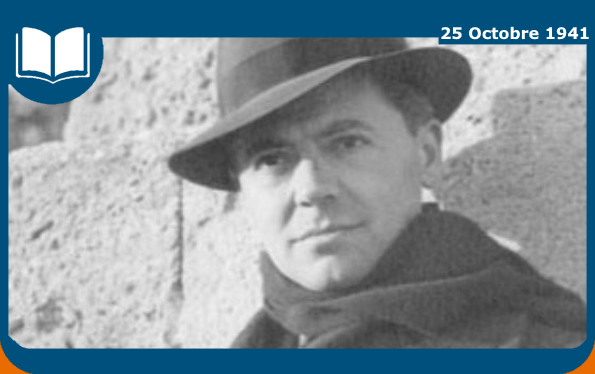

25 octobre 1941. Londres. Jean Moulin rencontre pour la première fois le général Charles de Gaulle à Carlton Gardens. La scène n’a rien d’une cérémonie. Une table, des cartes, des notes, et deux hommes qui mesurent la situation. La France est vaincue mais non dissoute. De Gaulle tient la parole, Londres l’abri et la perspective. Moulin apporte un savoir de terrain, un langage administratif, une vision d’ensemble. La décision qui sort de l’entretien est simple et décisive. Moulin retournera en métropole avec un mandat clair. Relier ce qui naît, soutenir ce qui lutte, unir ce qui s’ignore encore. Derrière cette formule, une politique. Donner à la Résistance intérieure un cadre, des moyens, une représentation, et une articulation durable avec la France libre.

Le contexte impose sa rigueur. Depuis juin 1940, l’armistice a installé l’occupation au nord et à l’ouest, tandis que Vichy gouverne au sud. La ligne de démarcation coupe les flux, ralentit les correspondances, complique les circuits d’approvisionnement. L’économie tourne au ralenti, sous réquisitions et contingentements. La propagande vante l’ordre et le retour à la terre. Les rafles, les perquisitions, les dénonciations produisent la peur et l’isolement. Quelques gestes isolés surgissent, des feuilles se tirent en secret, des groupes expérimentent des liaisons. Mais l’ensemble demeure fragmenté. Il manque des moyens, des relais, une hiérarchie de décisions. Il manque surtout la confiance qui permet d’additionner des initiatives sans les absorber. C’est à cette carence que l’entretien de Londres s’attaque, par la voie discrète des mandats et des procédures.

Jean Moulin a pris le chemin de Londres par étapes. Préfet d’Eure et Loir lors de l’invasion, il a tenu sa place face à l’ennemi, refusé les humiliations, subi la prison puis la révocation. Descendu vers Marseille, il a rencontré des groupes en formation, perçu leurs qualités et leurs limites. Par l’Espagne et le Portugal, il a gagné l’Angleterre. Il arrive avec un rapport précis sur l’état des forces en zone sud et quelques relais en zone occupée. Il décrit des organisations naissantes, des journaux de combat, des embryons d’équipes armées, des circuits d’évasion encore fragiles. Il liste les besoins concrets, argent, papiers, radios, armes, lieux sûrs. Sa méthode est celle d’un administrateur rompu aux équilibres locaux. Classer, relier, hiérarchiser, sans casser l’énergie qui porte les premiers résistants.

De Gaulle saisit immédiatement l’intérêt d’un tel interlocuteur. La France libre, pour peser auprès des Alliés, doit démontrer qu’elle parle au nom d’une nation agissante. Elle a besoin de relais qui fassent remonter l’information, distribuent des fonds, coordonnent les actions, évitent les rivalités d’écoles. La rencontre du 25 octobre cristallise cette exigence. De Gaulle mandate Moulin pour tisser un réseau d’unités reliées au dehors, et pour préparer l’unité politique des mouvements. Il ne s’agit ni d’imposer une orthodoxie, ni de laisser faire. Il s’agit d’organiser la pluralité. Le mandat comporte deux volets. Construire des capacités militaires clandestines et bâtir un cadre de représentation. L’un sans l’autre resterait impuissant. Ensemble, ils ouvrent une stratégie.

Les jours qui suivent transforment l’intention en plan. Les services alliés interrogent, conseillent, fournissent codes et procédures. Des enveloppes financières sont arrêtées, affectées à des postes. Des terrains sont envisagés. Moulin organise ses liaisons et sa petite équipe. Dans la nuit du premier au deux janvier 1942, il est parachuté en Provence. Il prend le pseudonyme de Rex. Dès lors, sa tâche consiste à visiter, écouter, convaincre, arrêter des règles simples, et sécuriser les communications. La priorité va aux jonctions entre responsables, aux transmissions radio, à la formation de courriers fiables. Le nerf reste l’argent, instrument à la fois matériel et politique. Distribuer des fonds, c’est assigner des priorités et poser des conditions, donc fabriquer de l’unité.

Au sud, les trois grands mouvements se distinguent par leur culture et leurs réseaux. Combat diffuse une presse influente et un esprit de discipline. Libération Sud relie des cercles intellectuels et des équipes d’action. Franc Tireur manifeste une forte implantation lyonnaise et un goût de l’initiative. Moulin les approche l’un après l’autre, puis les réunit. Il propose une méthode. Cartographier les forces, normaliser les liaisons, partager des fonds selon des critères publics, coordonner les opérations. Il ménage les susceptibilités, réduit les redondances, arbitre les répartitions. La promesse tient à l’équilibre entre l’aide extérieure et la décision intérieure. Londres apporte l’oxygène et le cadre. Les mouvements conservent leur visage, à condition d’entrer dans une architecture commune.

Le principe de complémentarité s’illustre aussi dans l’économie clandestine. L’argent venu de Londres achète du papier, de l’encre, des rotatives de fortune, des timbres, des vivres, des billets, des bicyclettes. Il finance des faux papiers, des planques, des déplacements. Les parachutages apportent des armes, des explosifs, des radios. Les cheminots, les gendarmes, des employés communaux, des prêtres, des enseignants, deviennent des relais. Les familles hébergent des réfractaires au travail obligatoire, les médecins soignent sans déclarer, des maires organisent des silences. Cette logistique diffuse devient une force. La Résistance fabrique ses propres filières, tire ses journaux, colle ses affiches, sabote ses rails, exfiltre ses blessés. La rencontre de Londres a donné la clé de cette mise en système.

La politique suit. Un pays ne se libère pas seulement par des attaques et des sabotages. Il lui faut une voix commune. C’est l’idée d’un conseil qui réunisse mouvements, partis et syndicats. L’objectif est double. D’abord égaliser les représentations et associer des familles longtemps opposées. Ensuite disposer d’un interlocuteur légitime face aux autorités françaises de demain et aux Alliés. La rencontre de 1941 rend cette construction possible en fixant une hiérarchie simple. Londres fournit le mandat et les moyens, la clandestinité porte la décision au plus près du territoire. De cette combinaison naît une autorité nouvelle. Non un État parallèle, mais une matrice de l’État à venir, capable d’orienter la lutte et d’inspirer des réformes.

Cette mécanique ne supprime pas les tensions. Les communistes, entrés pleinement dans la lutte après la rupture du pacte, veulent peser sans se subordonner. Des résistants de droite redoutent l’influence syndicale. Des chefs implantés localement craignent la centralisation. Les services alliés ont leurs préférences et leurs méthodes. Moulin arbitre, tranche, temporise. Il sait que l’unité parfaite n’existe pas. Il s’agit de produire des résultats visibles. Des réunions régulières, des règles de répartition, des opérations coordonnées, des journaux synchronisés. La confiance se fabrique par les preuves. Quand l’argent arrive, que les liaisons fonctionnent, que les sabotages réussissent, l’unité cesse d’être une abstraction et devient un instrument.

Au début de 1943, la fusion des grands mouvements de zone sud s’accomplit dans les Mouvements unis de la Résistance. En parallèle, d’autres regroupements avancent au nord. Les liaisons radio se multiplient, l’armement progresse, la capacité de sabotage s’étend. Surtout, la représentation politique prend corps. La première réunion du Conseil national de la Résistance marque un seuil. L’union de mouvements, de partis et de syndicats affirme que la France intérieure agit et délibère. Cette affirmation n’aurait pas été possible sans la légitimité que De Gaulle a conférée à la démarche de Moulin. Le fil remonte à Londres, à l’entretien d’octobre 1941, où le mandat et la méthode ont été fixés.

Dans la longue durée, cette dynamique repose sur des réalités concrètes. Les vallées industrielles, les ateliers d’imprimerie, les cafés deviennent des lieux de coordination. Les réseaux féminins assurent messages, logements, ravitaillement. Les médecins soignent sans déclarer. Les paysans abritent et nourrissent. La Résistance n’est pas suspendue au ciel de Londres. Elle vit d’une économie de bric et de liens. Les codes et les radios ne suffisent pas sans relais humains. Chaque courrier transmis, chaque planque tenue, chaque carte refaite, relie les échelles, du village à la capitale, du maquis à l’exil. Cette trame est une œuvre d’organisation et d’endurance collective et de patience obstinée.

La répression s’adapte, infiltre, frappe. Arrestations, tortures, exécutions, rafles, trains. En juin 1943, Jean Moulin est arrêté près de Lyon. Il se tait, protège ce qui peut l’être, meurt des suites des sévices. Mais l’architecture qu’il a contribué à bâtir tient debout. Les équipes se reforment, les circuits se recomposent, les liaisons se rétablissent. Parce qu’elle est institutionnelle, la Résistance supporte les pertes. La décision d’octobre 1941 a produit plus qu’un chef. Elle a produit des organes qui survivent à leurs animateurs, une structure qui protège les hommes en se renouvelant, un langage commun qui évite l’éclatement. De cette solidité découle la capacité à accueillir les tournants de la guerre.

À la Libération, l’empreinte de cette chaîne décision, mission, organisation se lit dans les réformes. La sécurité sociale, le renforcement des droits syndicaux, certaines nationalisations, la modernisation administrative, procèdent d’un programme longuement mûri. L’expérience de la clandestinité unifiée devient matrice de l’État restauré. La souveraineté retrouvée n’est pas seulement celle d’un drapeau hissé à nouveau, mais celle d’institutions réarticulées. Revenir au 25 octobre 1941, c’est donc comprendre comment une décision située dans l’exil a fabriqué une continuité entre guerre et paix. En organisant la parole et l’action des résistances, l’accord londonien a rendu pensable une République qui se relève en transformant ce qu’elle a appris dans l’ombre.

Ainsi s’explique la portée de la rencontre. Elle ne se mesure pas au protocole, mais aux effets cumulatifs. Sans cet accord, les mouvements auraient sans doute persisté, héroïques et fragmentés. Avec lui, ils ont trouvé des circuits, un langage, une hiérarchie de décisions. Les gestes isolés ont été reliés par des procédures. Les courages individuels ont été appuyés par des moyens. Les desseins politiques ont été soumis au temps long des comités et des votes. Une nation s’est recomposée par la patience des liaisons et par l’autorité d’un mandat. À Carlton Gardens, le 25 octobre 1941, un exilé et un préfet ont choisi d’articuler l’extérieur et l’intérieur, la force et le droit, le court terme de l’action et la longue durée des institutions. Elle en a fourni la charnière décisive durable.