HISTOIRE D UN JOUR - 28 OCTOBRE 1962

HISTOIRE D UN JOUR - 28 OCTOBRE 1962

Le peuple et l Elysée

28 octobre 1962, les Français approuvent par référendum l élection du président de la République au suffrage universel direct, et l acte redessine l équilibre de la Ve République. La journée conclut une séquence ouverte par la fin de la guerre d Algérie et par la volonté de Charles de Gaulle de lier la plus haute magistrature à un mandat donné par tous. Le pays tranche deux questions. La première concerne la voie de la révision, puisque le gouvernement choisit l article 11 qui permet de consulter le peuple sur l organisation des pouvoirs publics. La seconde concerne le principe même d une relation directe entre la Nation et la présidence. Derrière ces choix s expriment des conceptions rivales du régime et du temps long des institutions.

En 1958, le texte constitutionnel a bâti un exécutif fort, doté du pouvoir de dissolution et des moyens d arbitrage, mais il a conservé une élection indirecte du président par un large collège de grands électeurs. Ce compromis répondait à une mémoire encore vive des crises ministérielles et des majorités introuvables. Le président devait rester l arbitre et le garant, tandis que l Assemblée demeurait la source principale de légitimité populaire. Quatre ans plus tard, la situation a changé. Les Accords d Evian ont clos la guerre d Algérie. La tentative d attentat du Petit Clamart a rappelé la fragilité de l ordre. Le Général estime que l autorité présidentielle doit désormais procéder du suffrage universel, pour faire face aux épreuves et pour parler plus justement au pays.

Le choix de l article 11 provoque la tempête. Les opposants affirment que seule la procédure de l article 89, qui requiert le vote du Parlement avant la consultation populaire, permet de toucher au texte constitutionnel. Les partisans répondent que l organisation des pouvoirs publics relève bien du champ de l article 11, et que la souveraineté du peuple tranche. La bataille se mène dans les hémicycles, dans la presse et dans les réunions publiques. Gaston Monnerville, président du Sénat, dénonce une atteinte au jeu normal des institutions et emploie des mots très durs. Dans les comités locaux, la question de principe côtoie des arguments plus concrets sur l efficacité gouvernementale ou les risques de personnalisation.

La confrontation glisse vite sur le terrain parlementaire. Le 5 octobre, l Assemblée nationale adopte une motion de censure qui renverse le gouvernement Pompidou. C est la première et la seule censure de la Ve République à cette date. Le Général réagit par la dissolution de l Assemblée le 9 octobre, conformément à l article 12. Deux campagnes se superposent alors. Les députés se préparent à l épreuve des urnes de novembre, tandis que la France débat en octobre d une question de principe. Dans les villes et les campagnes, meetings et tracts rythment l automne. Les journaux multiplient les tribunes. Les mots Constitution, souveraineté et équilibre des pouvoirs occupent l espace public.

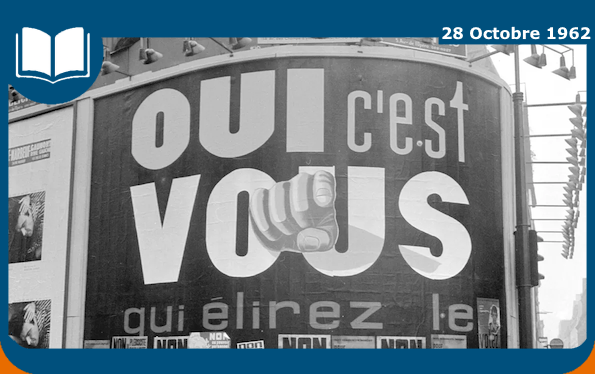

La campagne du oui insiste sur la clarté démocratique. Élu par tous, le président recevra un mandat qui ne doit rien aux combinaisons locales. Cette autorité, disent ses partisans, rendra plus solides les gouvernements et plus lisible l action publique. Elle aidera à trancher les crises et à porter une politique étrangère et de défense sans ambiguïté. La campagne du non défend l équilibre parlementaire. Elle redoute une personnalisation excessive et l affaiblissement du contrôle. Elle craint qu une relation directe entre un homme et le pays ne réduise le rôle des partis et n installe un pouvoir tentateur. Les socialistes, des radicaux, des centristes et des indépendants se retrouvent souvent sur cette ligne critique.

Le vote du 28 octobre tranche. La participation est forte et le oui l emporte nettement. Les cartes de résultats montrent des contrastes mais dessinent un consentement majoritaire à l idée d un président élu par tous. Le lendemain, les débats juridiques se poursuivent encore. Saisi, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour juger une loi adoptée directement par le peuple, ce qui revient à entériner le procédé utilisé. La révision est promulguée début novembre. Dans le même temps, la dissolution ouvre la voie aux législatives des 18 et 25 novembre qui donneront au camp gaulliste une base parlementaire plus solide et refermeront la crise ouverte au début du mois.

Les effets se lisent à long terme. Le centre de gravité de la vie politique se déplace vers une élection reine. Les partis réorganisent leurs ressources pour construire des candidatures capables de dépasser leur socle. Les programmes s écrivent pour un pays entier et non pour des coalitions d appareils. La médiatisation croissante confère au prétendant un rôle d incarnation, au risque de la simplification. Le second tour structure les stratégies. Il impose des rassemblements, des désistements, des compromis programmatiques qui visent la majorité absolue des suffrages exprimés. Le rythme national s accorde dès lors à ce rendez vous, qui devient le point d appui de l action publique.

Cette centralité ne supprime pas les contrepouvoirs. Le gouvernement demeure responsable devant l Assemblée. Celle ci garde l initiative de la loi dans les domaines que la Constitution lui attribue, vote le budget et contrôle l exécution. Les juridictions administratives et judiciaires affirment leur place. Le Conseil constitutionnel, d abord timide, s affirme au fil du temps. La responsabilité ministérielle continue d exister, comme l a rappelé l épisode de la censure. Mais le système s est rééquilibré. Un président élu par tous s adresse régulièrement au pays et engage sa responsabilité politique devant le verdict des urnes, ce qui stabilise la conduite de l exécutif et renforce la lisibilité des politiques.

Dès 1965, les Français expérimentent le nouveau rendez vous. Le premier tour permet l expression des préférences. Le second tour produit des coalitions de fait, qui rassemblent au delà des clivages immédiats. Cette mécanique clarifie l offre politique et l usage du mandat. Elle pousse les candidats à la synthèse et les programmes à la cohérence. Elle comporte aussi des risques. La personnalisation peut masquer les politiques concrètes. La communication peut l emporter sur la délibération. La tentation de l hyperprésidence existe. Pourtant, l armature tient, parce que d autres mécanismes encadrent l exercice du pouvoir et parce que l alternance reste possible par le même chemin majoritaire.

Le référendum de 1962 agit aussi sur la conduite des politiques publiques. En matière extérieure et militaire, la parole présidentielle gagne en autorité. Sur le plan intérieur, l impulsion venue du sommet requiert la cohérence avec Matignon et avec la majorité. L administration se réorganise pour répondre à des priorités affichées. Les partenaires sociaux adaptent leurs stratégies à un calendrier politique plus lisible. Cette lisibilité ne prétend pas résoudre les conflits. Elle les inscrit dans une cadence connue, avec des temps de négociation, des arbitrages et des bilans. La relation directe entre le chef de l Etat et le corps électoral oblige à des explications, des choix, des corrections visibles.

Reste la question de la méthode, qui a laissé une trace durable. Le recours à l article 11 n a pas fait école pour les révisions suivantes, qui reviennent majoritairement à l article 89. Le référendum demeure un instrument à la fois puissant et risqué. Il peut clarifier un choix ou sanctionner un pouvoir en place. L épisode de 1962 rappelle que l appel au peuple en dehors du circuit parlementaire a un coût politique élevé et un bénéfice institutionnel durable. La légitimité démocratique qu il confère se paie d une confrontation âpre, mais elle ancre la réforme dans une source difficilement contestable.

Si l on replace l événement dans la longue durée européenne, l originalité française apparaît. Peu de démocraties ont combiné une légitimité personnelle si forte pour le chef de l Etat avec un gouvernement responsable devant les députés et avec des juges dotés d une autorité grandissante. Cette synthèse explique la résilience d un régime qui a absorbé des crises sérieuses. Elle éclaire aussi les débats contemporains sur l usage de la dissolution, la portée du contrôle parlementaire, et l éventuel retour au référendum pour trancher des impasses. La mémoire de 1962 sert alors de point d appui, pour mesurer avantages et limites d une consultation directe.

Enfin, ce vote a façonné une culture civique. L élection du président est devenue un récit commun qui rythme la vie des citoyens et des médias. Les campagnes imposent des moments d examen et de choix qui structurent les attentes et cristallisent des priorités. Les oppositions y trouvent un espace pour proposer des alternances, les majorités un test de confiance. Ainsi la rencontre entre un candidat et le pays donne un cadre à la compétition et à l action publique. Le 28 octobre 1962 a fixé ce rendez vous au coeur du régime. Depuis lors, la France juge ses dirigeants à cette aune et accepte d en corriger le cours par le suffrage.