HISTOIRE D UN JOUR - 14 NOVEMBRE 1982

HISTOIRE D UN JOUR - 14 NOVEMBRE 1982

Le fil tendu de solidarnosc

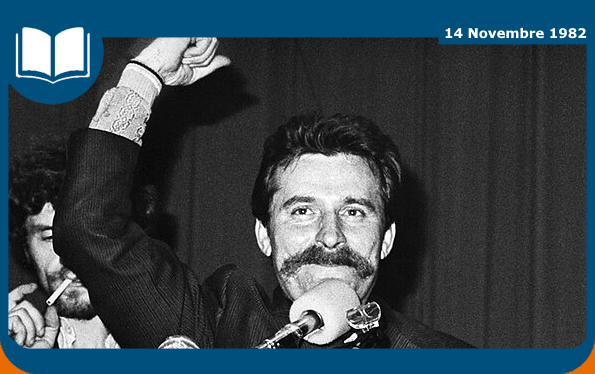

14 novembre 1982 : Lech Walesa est libéré après onze mois d internement. Le fait paraît simple mais il engage une architecture entière. Depuis le treize décembre 1981, la loi martiale façonne chaque heure de la Pologne. Le général Wojciech Jaruzelski gouverne avec l armée, la milice, la censure et des permissions de voyage strictes. Les rues se vident tôt le soir, les lignes téléphoniques sont écoutées, les lettres ouvertes et les trains surveillés. Les dirigeants de Solidarnosc ont été arrêtés, déplacés, séparés de leurs équipes. En rendant sa liberté à l ouvrier qui avait signé les accords de Gdansk, le pouvoir ne met pas fin au conflit. Il déplace son terrain, de la rue vers la durée, de la force immédiate vers les rythmes lents d une société organisée.

Au quotidien, le regard de la longue durée éclaire ce moment. Dans les années soixante dix, les autorités ont cherché la modernisation par le crédit extérieur. Les investissements ont augmenté mais la productivité n a pas suivi. L inflation a grignoté les salaires, les pénuries ont structuré la vie des foyers, les files d attente sont devenues des scènes sociales. L économie administrative a multiplié les normes et rétréci l initiative. Dans ce contexte, dignité et ordre deviennent des mots ouvriers. À l été 1980, la grève des chantiers navals de Gdansk ouvre une voie légale à un syndicat, Solidarnosc, qui redéfinit le langage public et remodèle la société civile.

Cette montée inquiète Moscou et inquiète Varsovie. En quelques mois, la presse indépendante circule, les assemblées débordent les enceintes des usines, les comités apprennent à voter, à archiver et à protéger. Le treize décembre 1981, le pouvoir tranche. Les chars occupent les carrefours, la milice encercle des dépôts, des responsables sont emmenés dans la nuit. La loi martiale impose un régime de permissions, de couvre feux et de transports surveillés. Des mineurs sont tués à Katowice, au Wujek, lors d une intervention brutale. L État pense que l arrestation des leaders, dont Lech Walesa, suffira à dissoudre la vague. En réalité, l initiative sociale change de forme mais ne s éteint pas.

Sous la surface, la société travaille. Les duplicateurs reprennent du service, la feuille clandestine devient un fil de vie, des prêtres ouvrent des salles, des étudiants distribuent des bulletins, des ouvriers collectent pour les familles touchées. Les messes rassemblent et protègent, l école apprend autrement, la cuisine devient lieu de réunion et de débat. Les dates rythment cette clandestinité. Le trente et un août 1982, anniversaire des accords de Gdansk, voit des cortèges dans des dizaines de villes. À Lubin, la répression tue. Ailleurs, elle disperse et arrête. La rue rappelle que la société n a pas perdu sa voix, même si elle doit l abriter.

Dans ce paysage, l État agit à la fois par force et par calcul. En octobre 1982, un décret interdit juridiquement Solidarnosc. Le syndicat disparaît des registres, pas des esprits. Il faut aussi donner un signal aux partenaires étrangers dont on attend prêts, reports et biens rares. Relâcher Lech Walesa le quatorze novembre répond à cette double logique. Le geste veut montrer ouverture et maîtrise. On rend un homme, on garde les leviers. On teste les réactions et l on jauge les divisions entre courants radicaux et partisans d une négociation future. L appareil estime que l image extérieure en sera adoucie sans perte de pouvoir immédiate.

Lech Walesa choisit la méthode du temps long. Pas de revanche, pas de défi stérile. Il parle d organisation, de discipline et de légalité patiente. Cette ligne agace parfois des clandestins exaspérés par les deuils et la précarité. Mais la Pologne a appris que l affrontement frontal entraîne des pertes sans sortie. La stratégie de durée préserve les cadres, protège les familles, maintient les liens entre professions, villes et générations. Elle suppose une économie d actions modestes, des consignes mesurées, une attention constante à l état réel des forces. Elle refuse les gestes spectaculaires qui se paieraient en arrestations nouvelles.

L Église structure ce paysage. Elle offre des lieux, des relais et des ressources symboliques. L élection de Jean Paul II a renforcé sa légitimité et sa vigilance. Sans appeler à l insurrection, les paroisses fournissent un abri, une scène, parfois un papier, souvent une mémoire. Des prêtres écrivent l éthique d une résistance civique. Les familles y trouvent des soutiens matériels et moraux. La libération de Walesa s appuie sur cette architecture lente, qui étend la société civile au delà des frontières du droit. Les homélies deviennent des éditoriaux prudents, les salles paroissiales des amphithéâtres, les processions des rassemblements sous protection.

La dimension internationale pèse, elle aussi, de façon structurelle. Les États Unis ont adopté des sanctions, l Europe observe, des fondations soutiennent des journaux et des caisses. Les créanciers comptent, les stocks s épuisent, les dettes se renégocient. Dans ce théâtre, un geste prend valeur de signal. En rendant sa liberté au visage le plus connu du pays, Varsovie espère un allègement. Le calcul n est pas vain mais il ne suffit pas. Ceux qui saluent la libération rappellent l interdiction du syndicat et la persistance des arrestations. L opinion extérieure découvre qu un État peut libérer et contrôler, ouvrir une porte et en verrouiller d autres.

L histoire se joue alors comme une dialectique de mouvements lents. La société accumule des pratiques d autonomie, l État alterne concessions et surveillances. Les réseaux de Solidarnosc se recomposent en dehors du droit. Ils relient ateliers, écoles, universités, ports, mines et rédactions clandestines. Ils défendent une éthique d autolimitation, tiennent des archives, gèrent des fonds, apprennent à durer. Le retour de Walesa aide à unifier ces efforts. Il reçoit, arbitre, conseille et incarne une continuité qui permet aux initiatives dispersées de se reconnaître et de se transmettre sans se heurter frontalement au pouvoir.

Du côté de l appareil, la contradiction devient chronique. Il faut garder la main sans créer de martyr, négocier sans reconnaître, punir sans rompre. Chaque procès nourrit une caisse de solidarité, chaque libération réveille la parole, chaque brutalité coûte diplomatiquement. La machine répressive demeure puissante, mais son efficacité politique baisse. La loi martiale sera suspendue puis levée plus tard, preuve qu une fermeté absolue ne règle pas une société complexe. En novembre 1982, ce bilan commence à s imposer. La décision de libérer le leader le plus visible marque le passage d une stratégie de pure contrainte à une gestion de l instable.

Gdansk concentre cette tension. Port ouvert et cité d ateliers, elle articule métiers et monde. Les grues dominent des bassins ralentis par la crise. Les familles vivent de tickets et de ruses, de prêtes mains et de relais invisibles. Le retour de l ouvrier devenu négociateur réactive des liens. On tient des réunions sobrement, on note des consignes, on fixe des circuits de distribution. Dans les cafés, les écoles et les paroisses, on compare prudence et audace, on discute de solidarité et de frontières, on évalue les risques, on insiste sur la discipline. La ville devient laboratoire d une politique par couches, où chaque geste pèse par sa répétition.

Le sens profond du quatorze novembre tient à la notion de seuil. Un pouvoir qui voulait transformer la société en administration découvre qu elle demeure un organisme. Une opposition qui aurait pu se dissoudre dans la peur retrouve un centre. L événement n achève pas le conflit mais il change la courbe du temps. Il montre que l on peut desserrer un peu sans que tout s écroule et tenir sans recourir à la violence. Il prouve que les institutions invisibles valent autant que les bâtiments, que des habitudes partagées résistent mieux que des proclamations, que la politique peut se faire dans l étroitesse et durer malgré la fatigue.

Les mois suivants fixent cette leçon. Rien n est spectaculaire, beaucoup est décisif. Les clandestins évitent le geste vain, consolident les relais, agrandissent les archives, soignent les familles. La police continue d arrêter, de convoquer et de suivre. Pourtant l horizon se déplace. La peur perd de sa force d inertie. Les uns et les autres apprennent une grammaire commune, celle des délais, des procédures et des garanties. Ce travail lent prépare d autres rendez vous. Il sera possible, plus tard, d asseoir des représentants face aux autorités, avec des méthodes éprouvées et une mémoire conservée, et de transformer la rue en table.

Ainsi, le quatorze novembre 1982 est un pivot discret. Il n offre ni triomphe ni effondrement, mais il rend la politique de nouveau pensable dans un pays enserré par la crise. La Pologne ne sort pas de la difficulté économique, ne reçoit pas soudain des cargaisons de viande et de charbon, ne change pas d un coup de constitution. Mais elle récupère une ressource essentielle, la possibilité de compter sur des liens sociaux robustes et sur une figure reconnue. La mer continue de battre les quais, les bus roulent lentement, les guichets restent avares, et pourtant la société respire mieux parce qu elle se sait capable d attendre et d organiser.

Dans la lumière froide de novembre, Lech Walesa retrouve sa ville, sa famille, ses collègues et, à travers eux, un peuple. Le pouvoir qui a signé sa libération espère normaliser la crise. Il a plutôt officialisé l existence d un acteur durable. Les sociétés ne se gouvernent pas seulement par décrets. Elles se gouvernent par les rythmes qu elles acceptent, par les mémoires qu elles partagent, par les institutions qu elles maintiennent même sous surveillance. La libération d un homme n est jamais seulement un cadeau. Elle devient une épreuve pour le régime et une méthode pour l opposition, une preuve que la durée peut l emporter.

La date du quatorze novembre 1982 restera de ce point de vue un moment phare de l opposition polonaise. Elle signale la limite d une méthode, la force d un tissu et la continuité d une espérance. Elle rappelle que la patience n est pas lenteur mais stratégie. Elle annonce les dialogues d une autre fin de décennie, lorsque des négociateurs tireront de leurs années d épreuves une science des compromis et des garanties. Le pays, qui avait appris à tenir par des réseaux et des rites, saura alors transformer des promesses en lois, des gestes en institutions, et tourner une page sans renier les couches de temps qui l ont rendue possible.