HISTOIRE D UN JOUR - 23 NOVEMBRE 1971

HISTOIRE D UN JOUR - 23 NOVEMBRE 1971

La longue marche de la Chine vers le Conseil de Sécurité

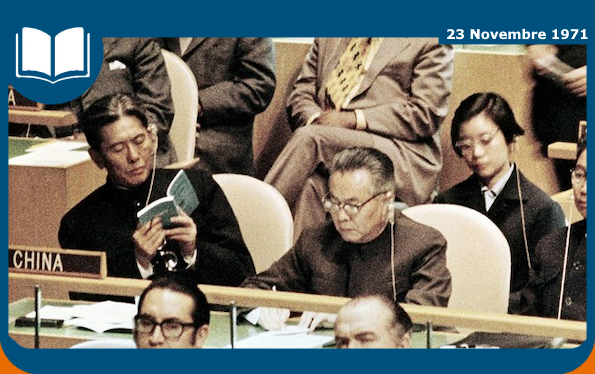

Le 23 novembre 1971, dans les salles feutrées de l’Organisation des Nations unies à New York, la Chine continentale, dirigée alors par la République populaire fondée par Mao Zedong, accède au rang de membre permanent du Conseil de sécurité. Ce moment consacre l’un des bouleversements diplomatiques majeurs du XXe siècle, symbolisant la fin d’un long affrontement entre deux Chines, le basculement des équilibres mondiaux et l’irruption d’un acteur incontournable au cœur de la gouvernance internationale. Pour comprendre la portée de cet acte, il faut parcourir le temps long de l’histoire chinoise et internationale, explorer les forces profondes qui ont modelé la décision, les tensions accumulées depuis l’après-guerre et les conséquences qu’elle continue d’exercer sur le monde contemporain.

La Chine, civilisation millénaire, traverse les époques entre apogées impériales, guerres de succession, humilations coloniales du XIXe siècle et effondrement de la dynastie Qing en 1911. Après la fugace expérience républicaine, elle s’engage dès les années 1920 dans une guerre civile féroce entre nationalistes du Kuomintang et communistes, arbitre de l’alliance puis de la rupture, et théâtre d’un pays déchiré par la lutte pour la souveraineté et la modernité. En 1949, la victoire du Parti communiste sous Mao Zedong finance la fondation de la République populaire de Chine, tandis que le gouvernement nationaliste se réfugie à Taïwan, conservant la prétention de représenter l’ensemble du peuple chinois aux yeux des grandes puissances.

À sa création en 1945, l’ONU, reflet de l’ordre issu de la Seconde Guerre mondiale, offre au gouvernement nationaliste la place de la Chine dans les enceintes internationales et notamment parmi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, aux côtés des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’URSS et de la France. Cette attribution, plus diplomatique que réaliste, maintient un statu quo tendu, où la Chine continentale, forte d’un territoire immense et d’une population majoritaire, reste exclue des lieux de décision majeurs pendant plus de vingt ans, tandis que Taïwan s’arroge la légitimité internationale sur fond d’antagonisme idéologique.

Durant ces deux décennies, la Chine continentale s’impose peu à peu comme une puissance régionale incontournable, traversant guerres, famines, révolutions culturelles et politiques de réforme marquées par le volontarisme maoïste. Isolée par la plupart des puissances occidentales, la République populaire parvient néanmoins à se rapprocher de certains pays du Sud, affirmant sa solidarité avec le mouvement des non-alignés et participant en sous-main aux jeux complexes de la guerre froide. Les années 1960 voient plusieurs États africains et asiatiques réclamer la reconnaissance de Pékin à l’ONU, dans le but de refonder l’organisation internationale sur des bases plus conformes à la réalité du monde.

En 1971, alors que l’histoire diplomatique s’accélère, l’administration Nixon aux États-Unis, soucieuse de briser l’isolement chinois pour contrer l’URSS et faciliter la sortie du Vietnam, entame un rapprochement spectaculaire avec Pékin. Cette évolution, précédée par le voyage secret de Kissinger, aboutit à une recomposition des alliances qui rend le maintien de Taipei sur le siège chinois obsolète. Les équilibres changent, la France, la Grande-Bretagne et la plupart des nations du tiers-monde soutiennent la légitimité de la République populaire, jugeant le statu quo irrecevable à mesure que la puissance chinoise s’affirme en Asie et sur la scène mondiale.

La résolution 2758 de l’Assemblée générale de l’ONU marque la décision officielle, adoptée le 25 octobre et mise en œuvre le 23 novembre : la République populaire de Chine devient membre permanent du Conseil de sécurité, remplaçant Taïwan et effaçant la fiction d’une double représentation. Cette admission bouleverse l’équilibre du Conseil, introduisant un sixième pouvoir du veto, redessinant les rapports de force entre les blocs de la guerre froide et ouvrant la voie à une diplomatie mondiale rééquilibrée.

Ce changement, loin d’être un simple transfert de siège, ouvre une nouvelle ère pour l’ONU et pour les relations internationales. Dès son entrée, la Chine adopte une posture prudente mais affirmée, plaidant pour la souveraineté des États, la non-ingérence, le respect des voies nationales de développement et la réforme du système international. Son action porte sur le soutien aux indépendances africaines, l’opposition aux hégémonies nord-américaines ou soviétiques et la promotion d’un multilatéralisme fondé sur le pluralisme mondial.

La prise de pouvoir de la Chine au Conseil de sécurité correspond à l’évolution lente mais certaine d’un pays engagé dans son propre « grand bond en avant » économique et diplomatique. Les années suivantes sont marquées par un rythme de transformation inédit : ouverture au marché sous Deng Xiaoping, intégration dans l’économie mondiale, affirmation d’une diplomatie globalisée dont les conséquences sont aujourd’hui tangibles dans les domaines de la sécurité, du commerce, de l’environnement et du développement technologique.

Entrée dans ce cercle restreint, la Chine développe néanmoins une diplomatie nuancée, parfois ambiguë, soucieuse d’équilibrer la défense de ses intérêts nationaux et la gestion des affaires internationales, du dossier coréen à la question afghane, du conflit israélo-palestinien à la sécurité énergétique. La présence chinoise au Conseil dispose du veto, outil politique qui façonne les rapports entre grandes puissances et qui révèle, à travers les décennies, le rôle central de Pékin dans la résolution – ou le blocage – des crises mondiales.

Cet événement du 23 novembre 1971 s’inscrit dans le temps long : il est le fruit d’une évolution graduelle, d’une recomposition des sphères de domination, du réveil patient d’une société millénaire vers le pouvoir stratégique, le droit diplomatique et la reconnaissance internationale. Pour la Chine, il constitue la réhabilitation d’une place historique, le retour à l’échiquier mondial et la refondation du lien entre identité nationale et vocation universelle.

Aujourd’hui, la présence chinoise au Conseil de sécurité continue de façonner l’équilibre international, dans un monde où l’asymétrie des puissances, le pouvoir des États émergents et la complexité des enjeux mondiaux exigent une vigilance historique et politique. Ce changement inscrit le geste diplomatique de la Chine dans le flux des grandes transformations globales, où chaque accès de souveraineté résonne de l’effort collectif, du legs d’un passé riche et du pari sur l’avenir.