VENEZUELA - ANNIVERSAIRE

VENEZUELA - ANNIVERSAIRE

Nicolas Maduro, entre révolution et crise

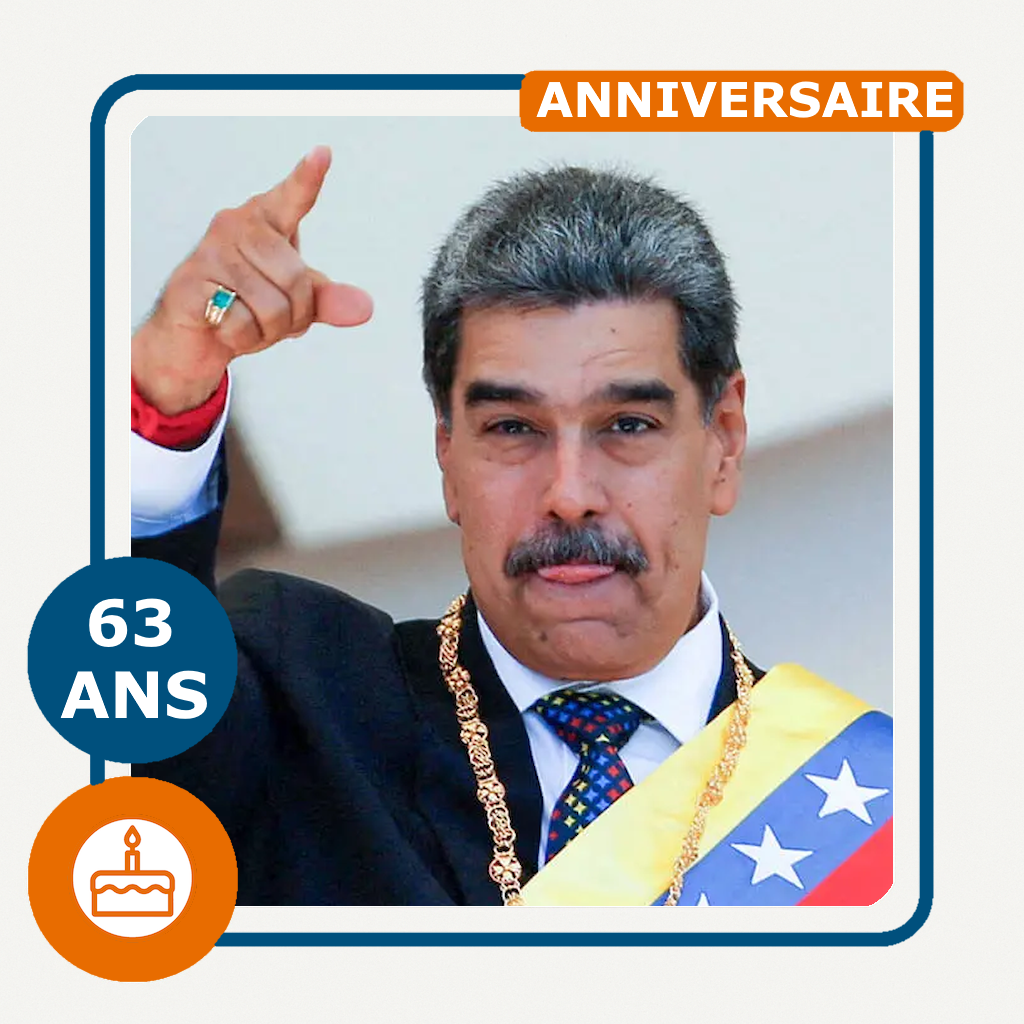

Nicolás Maduro Moros est né le 23 novembre 1962 à Caracas, au cœur du Venezuela, dans un quartier populaire du sud de la ville dont le tissu social reflète la diversité et l’énergie d’un pays alors en pleine mutation économique et politique. Il fête aujourd'hui ses 63 ans.

Issu d’une famille modeste, élevé dans la tradition catholique et marqué tout jeune par un héritage familial aux racines séfarades, il grandit dans un environnement où les luttes ouvrières et les aspirations à la justice sociale tracent le quotidien autant que les aspirations nationales.

Après des études secondaires au lycée José Avalos d’El Valle, Maduro commence sa vie professionnelle comme chauffeur de bus au sein du Metrobus de Caracas. C’est là, au tournant des années 1990, qu’il s’engage comme militant syndical, devenant président du syndicat des travailleurs du métro de la capitale. Cette immersion dans les revendications ouvrières et le contact direct avec la population lui offrent une première formation politique concrète, forgée dans la mobilisation et la négociation.

C’est dans cette décennie marquée par les émeutes populaires, la crise de la dette et l’autoritarisme du pouvoir central qu’il fait la connaissance du charismatique Hugo Chávez, alors militaire contestataire, autour du Mouvement bolivarien révolutionnaire 200 (MBR-200) puis du Mouvement Cinquième République (MVR), qui se formera suite au soulèvement manqué de 1992. Maduro devient proche de Chávez et participe activement à la diffusion de ses idées, aux côtés de Cilia Flores, avocate dévouée qui deviendra sa compagne et alliée politique.

Maduro s’engage alors dans les premières luttes pour une révolution démocratique, participant à la fondation du MVR en 1997 et corédigeant les bases de la future constitution dite « bolivarienne ». Élu député en 1999, il participe à l’élaboration de la nouvelle loi fondamentale, qui lestera l’État vénézuélien d’un système fortement présidentiel, axé sur la redistribution sociale et l’activisme participatif. Héritier des luttes populaires et des espoirs de la gauche radicale, il devient progressivement figure politique centrale, président de l’Assemblée nationale (2005-2006), puis ministre des Affaires étrangères (2006-2012). À ce poste, il s’affirme comme porte-voix du chavisme sur la scène internationale, multipliant les affrontements rhétoriques avec les États-Unis et cherchant à positionner le Venezuela comme membre actif du Sud global, entre ALBA, PetroCaribe et Mercosur.

En octobre 2012, Chávez, gravement malade, désigne Maduro comme son successeur auprès du peuple et des institutions. À la mort du « commandante » en mars 2013, Maduro assure la présidence par intérim avant de remporter de justesse l’élection présidentielle, porteur du drapeau chaviste, mais confronté à une situation économique et sociale de plus en plus critique. Dès le début de son mandat, il doit affronter une opposition vigoureuse, des sanctions croissantes de la communauté internationale et une crise structurelle du secteur pétrolier, poumon traditionnel de l’économie vénézuélienne.

Sur le plan intérieur, Nicolás Maduro tente de poursuivre et d’accentuer le programme de « communes socialistes », visant à renforcer la démocratie participative et la redistribution sociale par des réseaux locaux. Sous son autorité est mis en place le « carnet de la patrie », fichier national qui relie l’accès aux aides sociales à l’adhésion aux programmes de l’État, instaurant une solidarité encadrée. Mais les critiques s’accumulent : restriction des libertés publiques, gestion souvent autoritaire des opposants, gouvernance par décrets, notamment durant les moments de crise aiguë.

Sur le plan économique, les années Maduro sont marquées par une chute brutale du PIB, une inflation galopante, les pénuries alimentaires et sanitaires, malgré des tentatives de libéralisation et un assouplissement ponctuel des contrôles de change. C’est dans ce contexte que sont instaurées des mesures inédites : hausse massive du salaire minimum, distribution de colis alimentaires, réautorisation de l’usage du dollar, et exploration de l’exploitation minière pour compenser la baisse des revenus pétroliers.

La politique extérieure de Maduro continue la logique du « Sud solidaire », réaffirmant le rôle du Venezuela dans UNASUR, ALBA, CELAC et PetroCaribe. Il privilégie le rapprochement avec des partenaires alternatifs à l’axe américain, notamment la Russie, la Chine et l’Iran. Les sommets régionaux deviennent des lieux d’affirmation idéologique, mais aussi de négociation sur le pétrole, les biens de première nécessité et la sécurité collective.

Marié au début de sa vie à Adriana Guerra Angulo, Maduro est le père d’un fils, puis s’unit à Cilia Flores, procureure générale de la République et fidèle du chavisme, qui devient un pilier de sa vie politique et personnelle. Peu d’éléments filtrent sur sa vie privée, sinon une fidélité constante à ses croyances et à son rythme de vie modeste, entre passion pour la musique salsa et engagement dans les affaires nationales.

En 2024, Maduro remporte un troisième mandat présidentiel dans un climat de contestation, dénoncé par une partie de la communauté internationale, mais consolidé grâce à l’appui de l’armée et d’une administration loyale. Le pays, épuisé par une décennie de crise, mais marqué par la résilience de ses réseaux populaires, devient le laboratoire d’un modèle politique contesté, où l’État social est confronté aux limites de la réalité économique et géopolitique.

L’histoire de Nicolás Maduro, parcourant le temps long du Venezuela populaire et institutionnel, illustre les tensions et les élans d’un pays bousculé entre promesses révolutionnaires et difficultés matérielles. Sa trajectoire, du syndicalisme des bus à la présidence, interroge la capacité d’un projet collectif à survivre aux bouleversements, à la guerre économique et à l’usure institutionnelle, tout en résonnant avec les voix multiples du peuple vénézuélien.