VANUATU - NECROLOGIE

VANUATU - NECROLOGIE

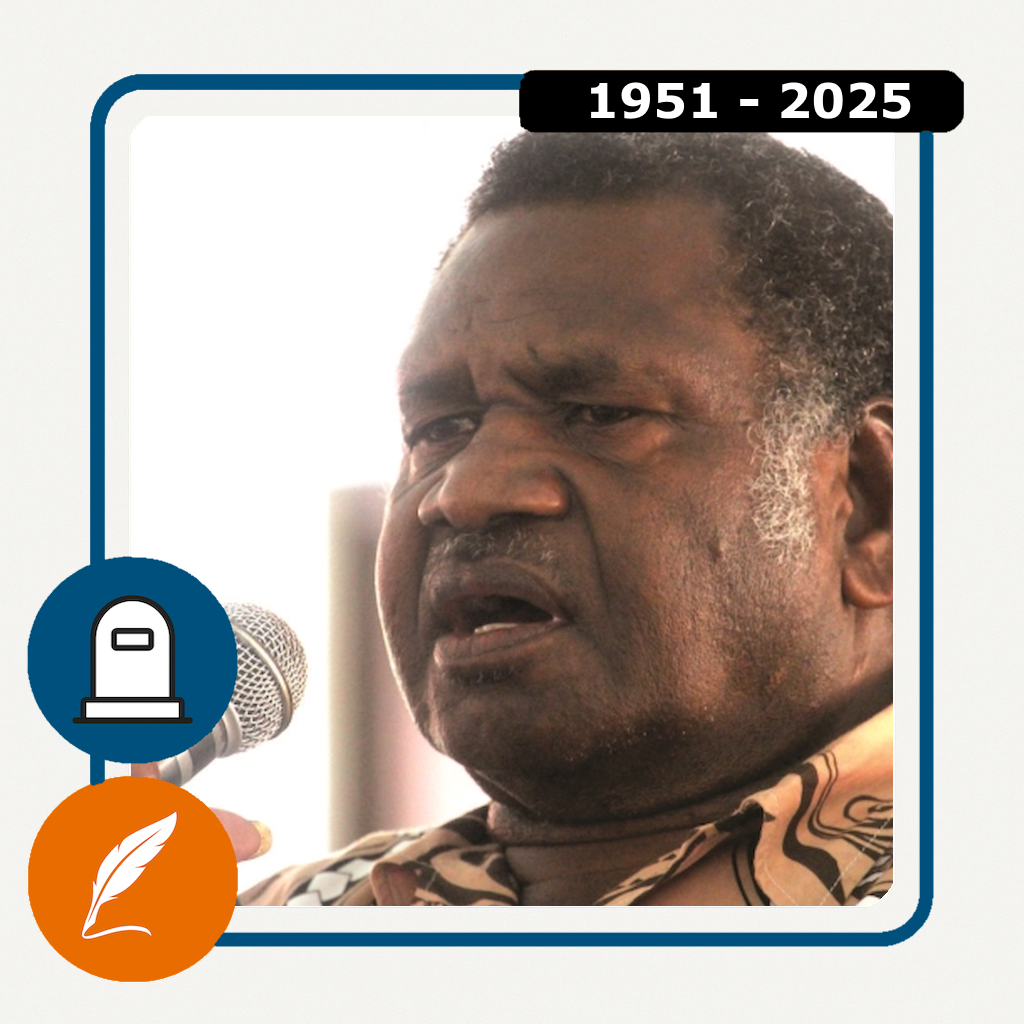

La patience politique de Ham Lini

8 décembre 1951. Dans l’archipel encore appelé Nouvelles-Hébrides, sur l’île de Pentecôte, naît Ham Lini Vanuaroroa, cadet d’une fratrie promise à compter dans l’histoire du futur Vanuatu. Son enfance se déroule dans un monde réglé par la coutume, les paroisses et l’école, sous l’œil conjoint des administrations britannique et française. Le condominium impose un cadre, mais le village impose le rythme, fait d’entraide, de palabre et de lente négociation. L’enfant observe, écoute, mémorise. Il apprend très tôt que gouverner un pays d’îles n’a rien d’une proclamation: c’est l’art de tenir ensemble des communautés éloignées, des langues différentes et des intérêts parfois divergents. Cette attention aux médiations deviendra sa marque, bien avant que son nom n’apparaisse au Journal officiel ou dans les communiqués de cabinet.

L’adolescence de Ham Lini s’ouvre sur la montée du mouvement national. À la maison, l’engagement civique est un horizon naturel. Son frère aîné Walter, prêtre anglican, deviendra le premier chef de gouvernement du Vanuatu indépendant; sa sœur Hilda s’illustrera comme militante et élue. Dans cette famille, la politique n’est pas un tremplin personnel, mais une responsabilité partagée. Ham s’y prépare sans bruit, au contact des autorités locales et des chefs coutumiers. Il apprend la grammaire des compromis insulaires, mesure la force des loyautés villageoises, et comprend que l’État ne s’imposera durablement que s’il parle la langue des lieux. La vocation est moins un élan que la conséquence patiente d’un apprentissage au ras des réalités.

L’indépendance, proclamée en 1980, ouvre un cycle d’expérimentation institutionnelle. Il faut associer suffrage universel, Parlement pluraliste et administration naissante dans un archipel dispersé. Ham Lini s’implique d’abord localement, consolide ses appuis à Pentecôte, puis franchit l’étape nationale. En 1999, il entre au Parlement et reprend l’héritage politique familial à la tête du Parti national unifié, pivot d’un système sans majorité naturelle. Sa réputation d’homme posé et de négociateur fiable lui ouvre des portes. Elle n’est pas spectaculaire, mais efficace. L’objectif n’est pas de dominer une scène, c’est d’obtenir des majorités de travail capables de survivre aux chocs répétés d’une vie parlementaire heurtée. Il siègera au Parlement pendant vingt et un ans à partir de 1999, fidélité, en représentant la circonscription de Pentecôte au sein de la province de Penama.

L’année 2004 agit comme révélateur. Aux législatives de juillet, le Parti national unifié arrive en tête sans majorité absolue. Serge Vohor conquiert d’abord la primature, puis tente un basculement diplomatique vers Taïwan. La crise qui s’ensuit fissure la coalition et relance le débat sur l’orientation extérieure du pays. En décembre, le Parlement renverse Vohor et élit Ham Lini Premier ministre. Le nouveau chef de gouvernement hérite d’un environnement instable, mais choisit une ligne claire: rétablir sans détour les relations avec la Chine continentale, normaliser la politique étrangère, rassurer les partenaires et rendre lisible le cap. Ce geste, net et assumé, lui ressemble: il ferme une parenthèse conflictuelle et place l’énergie sur la stabilité interne.

La méthode s’affirme par touches successives. Ham Lini parle peu, tranche tard, arbitre au plus près du possible. Il se méfie des gestes spectaculaires et préfère des priorités modestes et décisives: tenir le budget, améliorer des routes qui relient mal les marchés agricoles aux ports, fiabiliser l’électricité, encadrer prudemment des secteurs vitaux comme le kava sans étouffer l’initiative. Cette politique du pas sûr n’empêche pas les secousses. En mars 2006, l’opposition dépose une motion de censure qu’il surmonte. En 2007, des affrontements meurtriers dans la périphérie de Port-Vila conduisent à l’état d’urgence. Lini choisit la fermeté sans outrance: rétablir l’ordre, reprendre le dialogue, puis engager des mesures pour prévenir le retour de la violence.

La fin de mandat survient en septembre 2008. Les élections de l’été n’ont accouché d’aucune majorité stable; les coalitions se recomposent et Edward Natapei forme un nouveau cabinet. Ham Lini ne quitte pas l’action. Il accepte des portefeuilles moins visibles mais essentiels, d’abord aux Travaux publics, puis à la Justice et aux Affaires sociales. Cette circulation entre exécutif et opposition deviendra une constante. Lini ne confond pas l’exercice d’un ministère avec la capture du pouvoir. Il accepte de redevenir ministre quand l’équilibre parlementaire l’exige, puis de reprendre son rôle de chef de parti pour reconstruire des ponts. La politique est pour lui un travail de longue haleine, pas une suite de scènes.

Les années suivantes confirment ce rôle de pivot. À la faveur des recompositions, il revient à l’exécutif. En 2014, il devient vice-Premier ministre et ministre du commerce dans le gouvernement de Joe Natuman; il quitte ces fonctions en 2015 après un renversement parlementaire. Là encore, sa signature tient moins à des proclamations qu’à une ingénierie politique patiente. Il garde ouverts des canaux entre partis rivaux, protège des dossiers techniques de la tourmente et maintient des relations extérieures prévisibles. Cette manière de faire, peu spectaculaire, rend des services discrets mais décisifs à un État jeune, exposé aux cyclones, aux chocs des matières premières et aux fluctuations d’un commerce lointain. Il demeurera aussi la figure centrale du Parti national unifié, qu’il dirige et qu’il utilise comme levier pour bâtir des majorités de travail, sans confondre discipline et uniformité.

Ce réalisme trouve sa source dans un ancrage personnel discret. Marié à Ruth Lini, il protège sa famille des fracas de la scène politique. Il revient autant que possible à Pentecôte, participe aux cérémonies coutumières, écoute les anciens et garde pour boussole une question simple: à quoi sert l’État au village, et comment le village peut-il soutenir l’État sans s’y dissoudre. De cette fidélité naît une patience qui irrigue ses arbitrages. Elle l’empêche de céder aux emballements de Port-Vila, le ramène aux conséquences concrètes des décisions et lui rappelle que la légitimité nationale se fabrique dans les trajectoires locales. Ces traits privés, rarement exhibés, éclairent un style public fait de retenue et de constance.

On a parfois reproché à Ham Lini de trop composer. Mais ses critiques sous-estiment la fragilité d’un système où les loyautés sont locales et où la proportionnelle multiplie les points de veto. Il sait qu’un accord durable vaut mieux qu’une victoire oratoire, qu’un règlement précis vaut mieux qu’une proclamation. Cette éthique de responsabilité se lit dans sa manière de traverser les crises: maintenir des voies de dialogue avec l’adversaire, préférer la procédure aux invectives, accepter de céder ici pour gagner ailleurs. Elle se lit aussi dans son refus d’hystériser le débat lorsque se profilent des motions de censure. Au lieu d’en faire une dramaturgie, il s’en sert pour clarifier les appuis, rédiger des accords et remettre la machine en route.

Le Vanuatu des années 2010 et 2020 affronte l’échelle longue des risques climatiques et des chocs économiques. Ham Lini s’y intéresse sans ostentation. Il soutient des investissements utiles, défend l’accès à l’énergie, rappelle la nécessité d’infrastructures plus résistantes et insiste sur la qualité administrative. Il parle de commerce, d’emplois, d’éducation et de justice sociale, non pour produire des slogans, mais pour organiser des arbitrages compatibles avec les contraintes budgétaires et les coalitions du moment. Il sait que la crédibilité extérieure d’un petit État dépend de la continuité intérieure plus que de grandes annonces, et il cultive cette continuité comme une ressource politique.

On mesure un dirigeant à ce qu’il laisse dans la durée. Le legs de Ham Lini tient d’abord à la normalisation de la politique étrangère au début de son mandat de 2004, ensuite à sa capacité à traverser les motions de censure sans hystériser le débat, enfin à l’attention portée aux infrastructures et à la régulation des secteurs sensibles, dont le kava. Mais il tient surtout à une méthode: accepter la règle d’un Parlement fragmenté et y jouer le rôle de médiateur plutôt que celui de conquérant. Ce style, peu spectaculaire, permet paradoxalement à l’État de durer. Dans un pays où tout pousse à la volatilité, la patience devient une vertu cardinale.

La mort de Ham Lini, survenue le 10 novembre 2025 à l’hôpital de Port-Vila, referme une boucle historique. À soixante-treize ans, il appartenait à la première génération d’après l’indépendance, celle qui aura assuré la transmission entre l’élan fondateur et les contraintes d’un monde plus dur. Les hommages traversent les clivages, rappelant la fraternité avec Walter, père de l’indépendance, et saluant un tempérament de calme autorité. Le pays lui prépare des funérailles d’État, signe d’une gratitude partagée. Pour beaucoup, il restera le Premier ministre qui a su refermer une crise diplomatique, le ministre qui a servi sans outrance, le député qui retournait aux villages pour vérifier l’effet concret des décisions.

Reste la leçon d’ensemble. La démocratie vanuataise n’est pas une copie importée, c’est un artisanat qui mêle coutume et Parlement, palabre et procédure, parenté et règle écrite. Ham Lini en fut l’un des artisans constants. Sa disparition invite à juger la politique non au bruit qu’elle fait, mais à la persistance des liens qu’elle tisse. Entre le village et la capitale, entre le Pacifique et le monde, entre héritage et invention, il aura cherché la bonne mesure. C’est peu d’être célèbre. C’est beaucoup d’avoir servi sa communauté et son pays en rendant possible, jour après jour, un État qui tient.