EQUATEUR - NECROLOGIE

EQUATEUR - NECROLOGIE

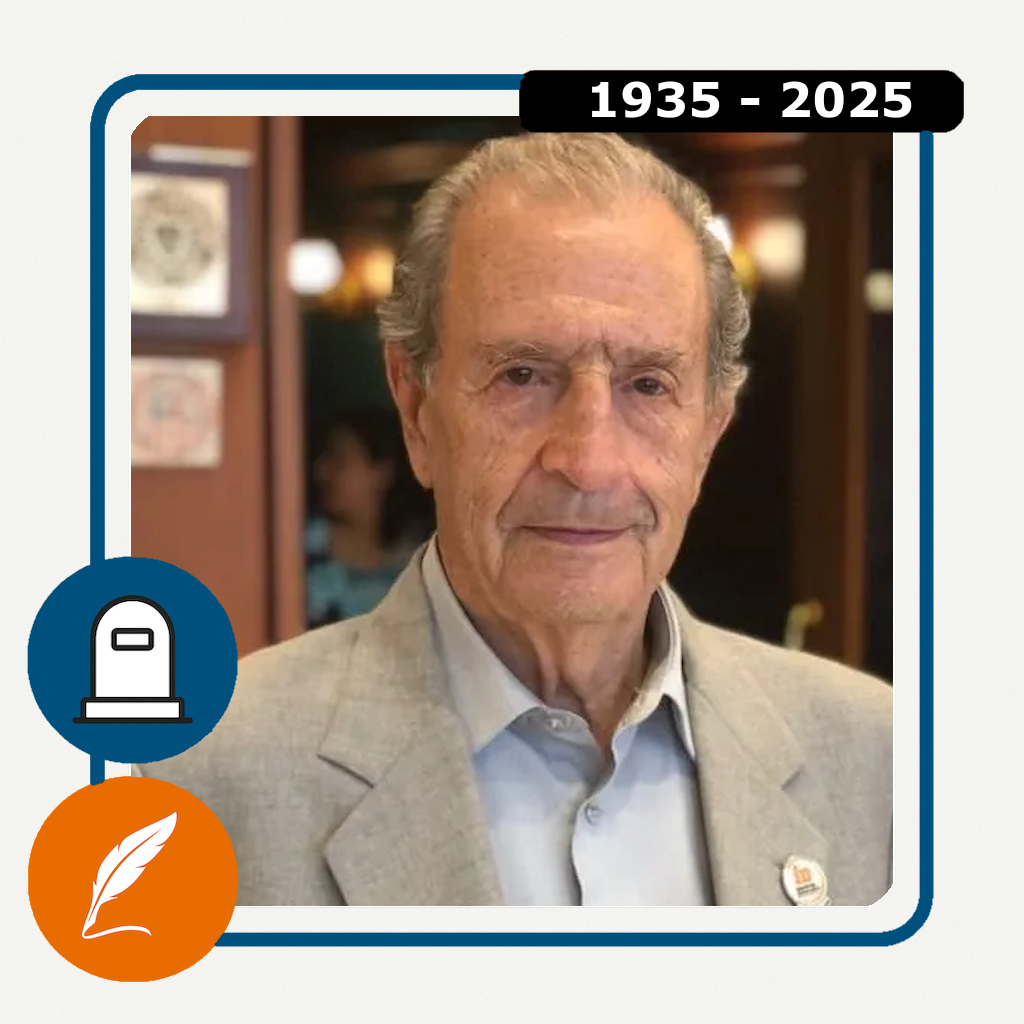

Rodrigo Borja Cevallos, une conscience républicaine s'éteint

C’est le 19 juin 1935 que naît à Quito Rodrigo Borja Cevallos, dans une Équateur encore marquée par les structures agraires et les fidélités claniques du XIXe siècle, mais déjà traversée par les premiers frissons de la modernité politique. Quatre-vingt-dix ans plus tard, le 18 décembre 2025, sa disparition dans cette même capitale andine ne marque pas seulement la fin d’une existence biologique, mais la clôture symbolique d’un cycle historique. Avec lui s’éteint une certaine manière de concevoir la chose publique, celle où l’action politique se voulait indissociable de la réflexion théorique et où l’État de droit primait sur l’impulsion du moment. Sa mort, survenue au terme d’une longue retraite studieuse, a suscité une émotion qui dépasse les clivages partisans, comme en témoigne le deuil national de trois jours décrété par le président Daniel Noboa. Ce moment de recueillement collectif nous invite à relire une trajectoire qui se confond avec la difficile institutionnalisation de la démocratie en Amérique latine.

Issu d’une lignée patricienne qui remonterait aux ducs de Gandie, Rodrigo Borja a très tôt délaissé le confort de ses origines pour l’arène rugueuse de la politique. Son enfance et sa jeunesse à Quito se déroulent dans un climat d’effervescence intellectuelle. L’Université Centrale, véritable matrice des élites républicaines, devient le creuset de sa formation. Il y acquiert cette conviction inébranlable que la loi est le seul rempart efficace contre l’arbitraire des caudillos. Diplômé en 1960, il s’engage dans la vie publique avec une arme singulière dans ce contexte : le droit. Alors que l’Amérique latine oscille entre les tentations prétoriennes et les fièvres révolutionnaires inspirées par La Havane, Borja choisit une voie étroite, celle du réformisme légaliste.

Sa vie privée, ancrée dans son mariage avec Carmen Calisto en 1966, a constitué le pôle de stabilité indispensable à cet homme d’ordre et de méthode. Père de quatre enfants, il a toujours protégé ce cercle intime des tumultes de sa carrière, trouvant dans sa famille le refuge nécessaire face à la violence symbolique et parfois physique de la lutte politique. Cette distinction nette entre le privé et le public, si caractéristique de la culture bourgeoise éclairée, contrastait avec le mélange des genres souvent pratiqué par ses contemporains.

L’œuvre politique majeure de Rodrigo Borja reste indissociable de la fondation de la Gauche Démocratique. Dans les années 1970, le paysage politique équatorien est polarisé à l’extrême. D’un côté, une oligarchie conservatrice, arc-boutée sur ses privilèges ; de l’autre, une gauche radicale, tentée par l’insurrection. Borja, avec une lucidité d’analyste, comprend que la démocratie ne peut s’enraciner sans des partis forts et structurés. Il bâtit la Gauche Démocratique non comme une machine électorale au service d’un homme, mais comme une institution doctrinale, affiliée à l’Internationale Socialiste. Il introduit dans le débat national des concepts alors inédits en Équateur : la justice sociale dans la liberté, la planification démocratique, le rôle régulateur de l’État sans étouffement de l’initiative privée.

La transition de 1979, qui met fin à une décennie de dictatures militaires, est son premier grand théâtre d’opérations. Si Jaime Roldós incarne le souffle charismatique du changement, Borja en représente la colonne vertébrale parlementaire. Il apprend la patience de l’opposition. Ses échecs aux présidentielles de 1979 et 1984 ne l’abattent pas ; ils affinent sa stratégie. L’année 1984 est particulièrement instructive : sa défaite face à León Febres Cordero dessine le clivage fondamental de la décennie. C’est l’affrontement de deux Équateurs. Celui de Febres Cordero, néolibéral, autoritaire, centré sur la côte agro-exportatrice ; et celui de Borja, social-démocrate, légaliste, ancré dans la tradition lettrée de la Sierra. Cette dialectique, loin d’être stérile, a structuré le débat public, obligeant chaque camp à clarifier ses positions.

Son accession à la présidence en 1988, après une victoire sans appel, est vécue comme le triomphe de la raison sur la passion. Le mandat de Borja (1988-1992) restera dans les annales comme une tentative rigoureuse de moraliser la vie publique et de pacifier la société. Il hérite d’un pays fracturé, traumatisé par les excès répressifs du gouvernement précédent. Sa première victoire est celle de la paix civile. La démobilisation du groupe guérillero « Alfaro Vive, Carajo » est un chef-d’œuvre de politique intérieure. En privilégiant le dialogue et la réinsertion sur l’élimination physique, Borja démontre que l’État démocratique est assez fort pour être généreux. Il désarme la violence par la légitimité, refermant ainsi l’une des plaies les plus douloureuses de l’époque.

Sur le front social, son action est marquée par une vaste campagne d’alphabétisation, « Monseñor Leonidas Proaño », qui mobilise la jeunesse étudiante au service des populations marginalisées. Pour Borja, l’éducation n’est pas seulement un droit, c’est la condition sine qua non de la citoyenneté. Cependant, l’économie se révèle être son talon d’Achille. Confronté à une dette extérieure écrasante et à une inflation galopante, il refuse les thérapies de choc brutales préconisées par le Consensus de Washington. Il opte pour un « gradualisme » qui, s’il préserve le tissu social, peine à juguler la hausse des prix. Cette prudence, louable sur le plan éthique, lui aliène une partie de l’opinion, impatiente de résultats tangibles.

L’année 1990 constitue un tournant décisif avec le soulèvement indigène de l’Inti Raymi. Ce mouvement tellurique, qui paralyse le pays, prend de court toute la classe politique traditionnelle, y compris la gauche. Borja, l’homme du droit écrit et de la citoyenneté abstraite, se heurte à la revendication d’une citoyenneté ethnique et collective. S’il a l’intelligence d’ouvrir le dialogue, évitant le bain de sang, il mesure aussi les limites de son logiciel politique face à l’émergence de ces nouvelles identités. C’est pourtant sous son mandat que la question indigène entre irréversiblement dans l’agenda national, même si les réponses apportées restent incomplètes.

La politique étrangère de Rodrigo Borja a été guidée par une vision géopolitique claire : l’autonomie et l’intégration. Il a œuvré pour renforcer le Pacte Andin, convaincu que seule l’union permettrait aux nations sud-américaines de peser face aux superpuissances. Sa gestion du contentieux frontalier avec le Pérou, basée sur la fermeté juridique et la recherche d’un arbitrage, a préparé le terrain pour la paix future, même si les tensions restaient vives. Sa rencontre avec George H.W. Bush, marquée par une dignité courtoise, a illustré sa volonté de maintenir des relations cordiales mais souveraines avec Washington, refusant tout alignement automatique.

En quittant le pouvoir en 1992, Rodrigo Borja laisse un héritage contrasté mais solide. Il transmet les rênes de l’État dans un climat de normalité constitutionnelle, un fait qui, rétrospectivement, apparaît comme une réalisation majeure. Après son départ du palais de Carondelet, il ne cède pas à la tentation du retour permanent qui caractérise tant de ses pairs. S’il tente encore de porter les couleurs de son parti lors de scrutins ultérieurs, c’est par devoir plus que par ambition. Progressivement, il opère une mue intellectuelle, passant de l’acteur au penseur du politique.

Cette seconde vie, consacrée à l’étude, est dominée par la rédaction de son « Enciclopedia de la Política ». Cet ouvrage monumental est bien plus qu’une compilation érudite ; il est le testament intellectuel d’un homme qui a voulu comprendre les ressorts du pouvoir pour mieux l’exercer. En définissant des milliers de concepts, Borja a voulu donner à la politique ses lettres de noblesse scientifique, la soustrayant aux caprices de l’opinion et à la vulgarité du marketing. Jusqu’à ses derniers jours, il est resté cette voix de la raison, intervenant ponctuellement pour rappeler les principes fondamentaux de la république face aux dérives populistes ou autoritaires.

Sa mort, en ce mois de décembre 2025, survient à un moment où l’Équateur, comme tant d’autres nations, s’interroge sur son destin. La violence criminelle, la fragmentation sociale et la crise des institutions menacent l’édifice démocratique qu’il a contribué à bâtir. La disparition de Rodrigo Borja résonne comme un avertissement. Elle nous rappelle que la démocratie est une construction fragile, qui nécessite non seulement des lois justes, mais des hommes d’État capables de s’élever au-dessus de leurs intérêts partisans pour servir le bien commun. Avec lui, c’est une certaine idée de la civilité politique qui s’efface, une époque où l’adversaire était un rival à convaincre et non un ennemi à abattre.

L’historien du temps présent retiendra de Rodrigo Borja Cevallos qu’il fut l’homme de la transition et de la consolidation. Il n’a pas promis le grand soir, mais des matins habitables. Il a préféré la complexité du droit à la simplicité de la force. Sa présidence ne fut pas exempte d’erreurs ni de lenteurs, mais elle fut guidée par une éthique de la responsabilité. Dans un continent souvent fasciné par les sauveurs providentiels, il a eu le courage d’être un président normal, respectueux des formes et des procédures.

Alors que les hommages affluent de toutes les capitales latino-américaines, soulignant sa stature continentale, il convient de ne pas figer Rodrigo Borja dans le marbre froid des statues. Son héritage est vivant. Il réside dans la conviction que la politique peut être une activité noble, régie par l’intelligence et la morale. Il laisse à la jeunesse équatorienne, celle-là même qu’il a voulu alphabétiser et éduquer, une boussole pour naviguer dans les tempêtes du XXIe siècle : la foi inébranlable dans le dialogue et la liberté.

La tristesse qui étreint aujourd’hui ses compatriotes, au-delà des divergences d’hier, est la reconnaissance tacite de cette intégrité. On peut avoir combattu ses idées, critiqué sa gestion ou moqué son style professoral, mais on ne pouvait lui dénier cet amour profond et exigeant pour sa patrie. Rodrigo Borja Cevallos rejoint désormais l’histoire, non pas celle bruyante des batailles, mais celle, plus profonde et plus durable, de la construction patiente de la cité. Sa vie fut un long plaidoyer pour la civilisation politique. Puisse cet appel continuer de résonner longtemps après que les échos des funérailles nationales se seront dissipés.

L'analyse de son parcours révèle en filigrane les tensions permanentes de la modernité politique équatorienne. Entre l'héritage colonial pesant et les aspirations démocratiques, Borja a cherché une voie médiane. Il a incarné ce moment charnière où les élites traditionnelles ont tenté de s'adapter à la société de masse. Son échec partiel à transformer radicalement les structures économiques du pays ne doit pas masquer sa réussite fondamentale : avoir enraciné, dans les esprits et dans les mœurs, l'idée que le pouvoir ne se prend pas, mais qu'il se mérite par les urnes et s'exerce dans le respect du droit.

Son retrait progressif de la vie publique, ces vingt dernières années, avait déjà quelque chose d'une entrée dans l'histoire. Il observait avec une inquiétude lucide la décomposition des partis traditionnels, dont le sien, et la montée de nouvelles formes de leadership, plus directes, plus brutales aussi. Pourtant, jamais il ne céda à l'amertume. Ses dernières interventions publiques, rares et pesées, étaient toujours empreintes de cette pédagogie républicaine qui fut sa marque de fabrique. Il nous quitte en laissant une œuvre écrite considérable, des livres comme « Recovecos de la historia » ou « Sociedad, cultura y derecho », qui continueront de nourrir la réflexion des futures générations de politistes.

En ce jour de deuil, l'image qui persiste est celle de cet homme d'État, drapé dans sa dignité, qui n'a jamais confondu la popularité avec la légitimité. Rodrigo Borja Cevallos a montré qu'il était possible de gouverner sans haïr, de réformer sans détruire, et de servir sans se servir. C'est cette leçon, simple et immense, que l'Équateur et l'Amérique latine devront méditer à l'heure où se tourne définitivement la page du XXe siècle politique. Adieu au président, au professeur, à l'humaniste. L'histoire, juge ultime et apaisé, saura lui rendre la place éminente qui lui revient.