BANGLADESH - NECROLOGIE

BANGLADESH - NECROLOGIE

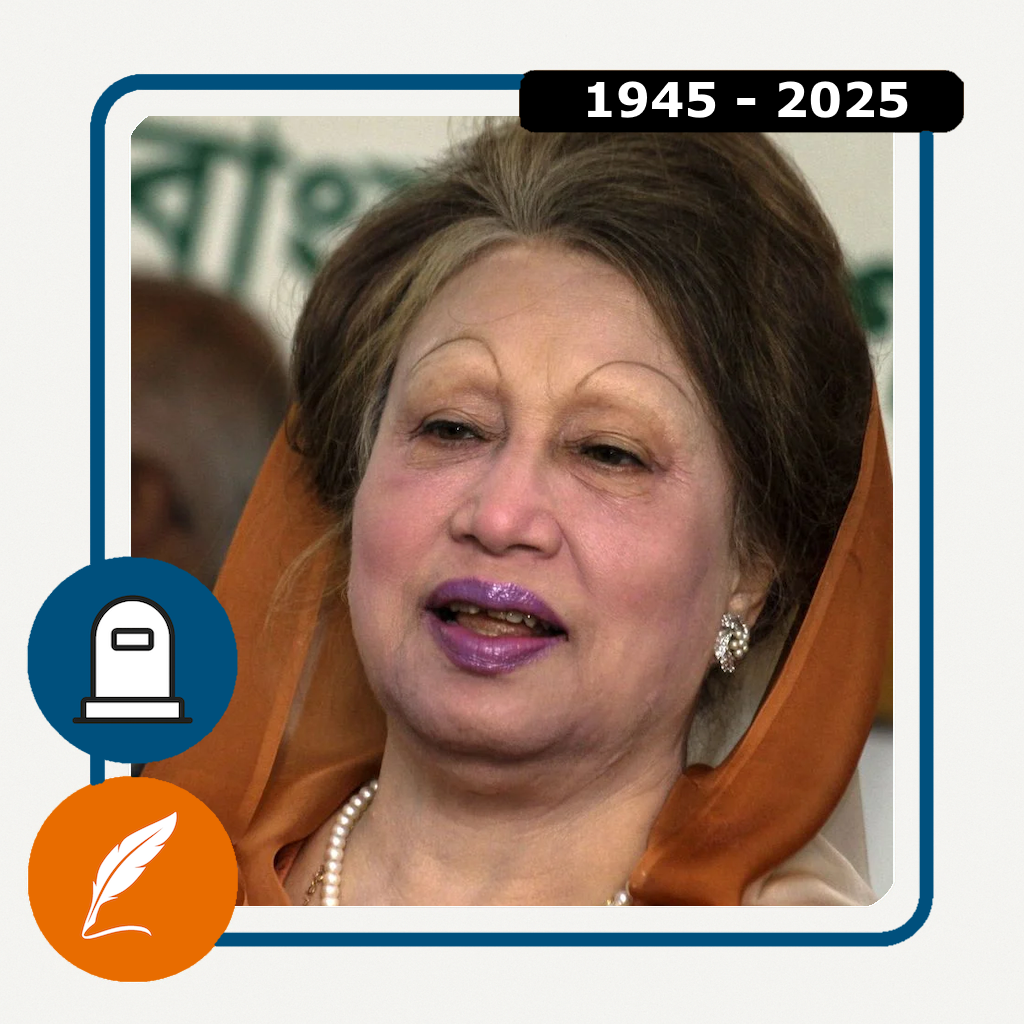

Khaleda Zia, les cycles de la passion politique au Bengale

Née le 15 août 1945 à Dinajpur dans ce qui était encore les Indes britanniques à la veille de la partition, Khaleda Zia s'est éteinte aujourd'hui, refermant avec elle l'une des pages les plus tumultueuses et les plus denses de l'histoire du sous-continent indien. Sa disparition marque la fin d'une époque où la politique se confondait avec le destin, où la vie privée était aspirée par les exigences de la souveraineté nationale et où les trajectoires individuelles servaient de baromètre aux convulsions d'un État en perpétuelle quête de stabilité. Il est impossible de comprendre la trajectoire de celle qui fut affectueusement ou férocement surnommée la Begum sans la replacer dans la longue durée des déchirements bengalis, entre l'héritage colonial, la domination pakistanaise et la construction laborieuse d'une identité nationale propre.

Fille d'un homme d'affaires originaire de Feni, Iskandar Majumder, et de Taiyaba Majumder, elle grandit dans un environnement qui ne la prédestinait en rien à l'exercice du pouvoir suprême. Son enfance et son adolescence se déroulent dans la discrétion, loin des agitations qui secouent déjà le Bengale oriental. L'histoire frappe pourtant à sa porte dès 1960, lorsqu'elle épouse Ziaur Rahman, un officier de l'armée prometteur. Ce mariage l'inscrit de fait dans la sociologie particulière des élites militaires de l'époque, une caste qui allait bientôt jouer un rôle déterminant dans la rupture avec le Pakistan occidental. Durant la guerre de libération de 1971, alors que son époux proclame l'indépendance au nom de Sheikh Mujibur Rahman et prend le maquis, elle subit l'épreuve de la détention aux mains de l'armée pakistanaise. Cette expérience inaugurale de la privation de liberté, vécue dans l'ombre et l'angoisse, constituera le socle silencieux de sa résilience future, bien que rien ne laisse encore présager sa métamorphose en animal politique.

L'année 1975 constitue une première rupture tectonique. L'assassinat du père de la nation, Sheikh Mujibur Rahman, et la série de coups d'État qui s'ensuit propulsent son mari au sommet de l'État. Devenue Première dame, Khaleda Zia cultive pourtant une image de réserve, incarnant la figure traditionnelle de l'épouse et mère, protectrice du foyer présidentiel, étrangère aux intrigues de palais. C'est la violence politique, cette constante tragique de l'histoire du Bangladesh, qui va forcer son destin. Le 30 mai 1981, le président Ziaur Rahman est assassiné à Chittagong. Ce meurtre ne la laisse pas seulement veuve avec deux jeunes fils ; il lui lègue un parti, le Parti nationaliste du Bangladesh, une formation politique hétéroclite, assemblée par son défunt mari pour contrebalancer l'hégémonie de la Ligue Awami et donner une voix aux aspirations conservatrices et nationalistes du pays.

Contre toute attente, celle que l'on disait timide et sans ambition refuse de laisser l'œuvre de son époux se dissoudre dans les luttes de factions. En prenant la vice-présidence puis la présidence du parti en 1984, elle opère une mutation spectaculaire. Elle ne se contente pas d'être la gardienne du temple ou l'icône douloureuse d'un martyre ; elle devient une cheffe de parti à part entière, apprenant sur le tas l'art complexe de la mobilisation de masse et de la tactique parlementaire. Son entrée en politique coïncide avec l'instauration de la dictature militaire du général Ershad. Pendant neuf ans, elle incarne la résistance intransigeante, refusant toute compromission avec le régime, ce qui lui vaut le surnom de leader inflexible. Cette décennie de lutte, ponctuée d'arrestations et d'assignations à résidence, forge sa légitimité. Elle n'est plus seulement la veuve de Zia, elle est devenue Khaleda, une force politique autonome capable de paralyser le pays pour exiger le retour de la souveraineté populaire.

La chute du général Ershad en 1990 ouvre la voie aux premières élections libres et marque le début de ce que les observateurs appelleront la bataille des Begums. Le scrutin de 1991 est un triomphe pour elle et pour sa vision du nationalisme bangladais, une idéologie qui se distingue du nationalisme bengali prôné par sa rivale Sheikh Hasina par son insistance sur la souveraineté territoriale et l'identité religieuse musulmane comme marqueurs distinctifs face à l'influence culturelle indienne. Devenue la première femme Premier ministre de l'histoire du Bangladesh, et la seconde dans le monde musulman, elle opère un changement institutionnel majeur en abandonnant le système présidentiel pour restaurer le parlementarisme. Ce choix, loin d'être anodin, révèle une volonté de réenraciner le pouvoir dans la délibération collective, même si la pratique du pouvoir restera marquée par une forte centralisation.

Son premier mandat, de 1991 à 1996, est caractérisé par une libéralisation économique audacieuse et une tentative de stabilisation des institutions. Elle introduit la gratuité de l'éducation pour les filles, une mesure révolutionnaire qui transformera en profondeur la société bangladaise en permettant à des millions de femmes d'accéder à l'instruction et, par la suite, au marché du travail, notamment dans l'industrie textile naissante. Cependant, la polarisation politique s'intensifie. La fin de son mandat est marquée par une crise de confiance sur l'organisation des élections, menant à l'instauration du système de gouvernement intérimaire, une innovation constitutionnelle destinée à garantir la neutralité du scrutin, mais qui deviendra par la suite une source inépuisable de conflits.

Le retour au pouvoir de Khaleda Zia en 2001, à la tête d'une coalition incluant des partis islamistes, marque une nouvelle étape. Si la croissance économique est au rendez-vous, le tissu social se tend. L'alliance avec la Jamaat-e-Islami suscite des inquiétudes tant à l'intérieur qu'à l'international, alors que le pays est confronté à une montée de l'extrémisme violent. Ce second mandat illustre la difficulté de gouverner une nation traversée par des fractures identitaires profondes. La corruption, endémique, mine la crédibilité de l'État et alimente le discours de l'opposition. La fin de ce quinquennat en 2006 débouche sur une impasse politique totale, précipitant l'intervention de l'armée sous couvert d'un gouvernement intérimaire soutenu par les militaires.

Les événements de 2007, connus sous le nom de 1/11, marquent le début du déclin politique de Khaleda Zia. Emprisonnée, comme sa rivale, dans le cadre d'une campagne anti-corruption orchestrée par le régime militaire, elle refuse l'exil que l'on tente de lui imposer, préférant la prison à l'abandon de son pays. Cette obstination, qui avait fait sa force dans les années 1980, se heurte cette fois à une machine judiciaire et politique impitoyable. Après le retour de la Ligue Awami au pouvoir en 2008, l'étau se resserre. Les années qui suivent sont celles de la marginalisation progressive. Boycotts électoraux, violences de rue, grèves générales : les armes traditionnelles de l'opposition semblent s'émousser face à un gouvernement déterminé à verrouiller l'espace politique.

La condamnation de Khaleda Zia en 2018 pour détournement de fonds dans l'affaire du Zia Orphanage Trust porte un coup fatal à sa carrière publique. Incarcérée puis placée en résidence surveillée pour des raisons de santé, elle assiste, impuissante, au délitement de son parti et à l'hégémonie grandissante de sa rivale. Sa santé déclinante devient un sujet de débat national, cristallisant les tensions entre une opposition qui crie à la vendetta politique et un gouvernement qui insiste sur l'application de la loi. Atteinte de cirrhose hépatique, de diabète et de problèmes cardiaques, elle devient l'ombre d'elle-même, une figure recluse dont le silence forcé contraste avec les harangues passionnées d'autrefois.

Pourtant, l'histoire réserve un dernier rebondissement, comme elle seule en a le secret dans cette région du monde. La chute spectaculaire de Sheikh Hasina en août 2024, chassée par un soulèvement populaire inédit mené par la jeunesse étudiante, offre à Khaleda Zia une libération tardive. Au soir de sa vie, elle voit le système qu'elle avait combattu, puis dirigé, puis subi, s'effondrer une nouvelle fois. Libérée de son assignation à résidence par le président de la République au lendemain de la fuite de sa rivale, elle recouvre une liberté formelle alors même que ses forces l'abandonnent. Cette ultime libération a un goût d'inachevé et de crépuscule. Elle ne lui permet pas de reprendre les rênes du pouvoir, mais elle lui offre une réhabilitation symbolique aux yeux de ses partisans, lui permettant de mourir non pas en détenue, mais en matriarche d'une nation toujours en quête d'équilibre.

Le décès de Khaleda Zia ce 30 décembre 2025 à l'âge de 80 ans clôt un cycle de plus de quarante ans où la politique bangladaise s'est résumée à un duel fratricide. Au-delà de la rivalité personnelle, c'est l'affrontement de deux visions de l'histoire et de l'identité qui s'est joué. Khaleda Zia incarnait une vision où l'islam et l'identité territoriale bangladaise formaient le rempart contre l'hégémonie culturelle voisine, une vision conservatrice mais résolument modernisatrice sur le plan économique. Elle laisse derrière elle un parti, le BNP, qui devra se réinventer sans son aura tutélaire, et un pays qui cherche encore la formule magique d'une démocratie apaisée.

L'analyse de son bilan révèle les paradoxes d'une démocratie en construction. Elle a restauré le parlementarisme mais a souvent gouverné par ordonnances ou en boycottant l'assemblée lorsqu'elle était dans l'opposition. Elle a promu l'émancipation des femmes tout en s'alliant avec des forces religieuses conservatrices. Elle a lutté contre une dictature militaire pour finalement voir son propre règne contesté par la rue et l'armée. Ces contradictions ne sont pas seulement les siennes ; elles sont le miroir d'une société bangladaise en mutation rapide, tiraillée entre tradition et modernité, entre la tentation autoritaire et l'aspiration démocratique.

Sa vie, commencée sous l'Empire britannique et achevée dans un Bangladesh en pleine recomposition politique post-Hasina, raconte la difficulté d'instituer la liberté politique dans des sociétés où les structures partisanes sont indissociables des allégeances personnelles et dynastiques. Elle a été, tour à tour, l'épouse effacée, la veuve courageuse, la Première ministre bâtisseuse et la prisonnière politique. Chacune de ces étapes reflète un moment de la conscience nationale bangladaise. En ce sens, sa mort n'est pas seulement celle d'une femme politique d'envergure, mais l'extinction d'un témoin privilégié et d'une actrice centrale des douleurs et des espoirs d'un peuple.

Il reste d'elle l'image d'une femme qui n'a jamais cédé, ni face aux généraux, ni face aux juges, ni face à la maladie. Cette intransigeance, qui fut tantôt sa plus grande vertu politique, tantôt sa plus grande faiblesse stratégique, restera sa signature dans l'histoire. Alors que le Bangladesh s'apprête à lui rendre un dernier hommage, c'est toute une génération qui mesure le vide laissé par celle qui fut, pour des millions de ses compatriotes, la mère de la nation nationaliste. Son héritage, complexe et disputé, continuera de peser sur la vie politique du pays, car les forces sociales et politiques qu'elle a contribué à structurer demeurent, au-delà de sa disparition, des composantes incontournables de l'équation bangladaise.