MEMOIRE D URNES

MEMOIRE D URNES

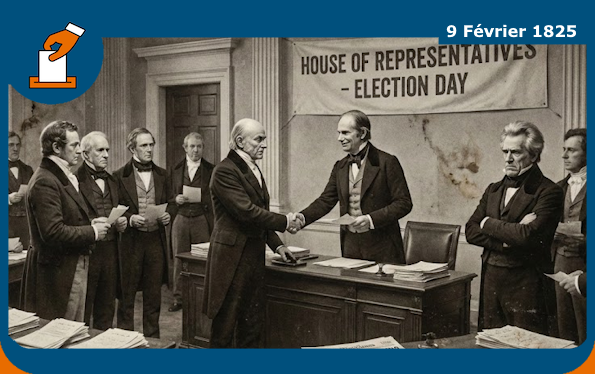

9 février 1825 ou le péché originel de la démocratie américaine

Washington, le 9 février 1825. La capitale fédérale, encore une bourgade marécageuse aux rues mal pavées où les cochons errent parfois en liberté, s'éveille sous une tension politique palpable, presque électrique. Ce n'est pas un jour ordinaire pour la jeune république américaine. C'est le jour où, pour la seconde fois de son histoire seulement, et la première fois de manière aussi dramatique, le destin de la présidence échappe au collège électoral pour se jouer dans l'arène tumultueuse de la Chambre des représentants. Il neige sur Washington, un linceul blanc qui semble vouloir étouffer les bruits de couloirs et les tractations secrètes qui ont animé les tavernes et les pensions de famille de la ville depuis des semaines. L'air est lourd de rumeurs, de soupçons et de cette fièvre particulière qui saisit les hommes lorsque le pouvoir suprême est à portée de main mais que sa légitimité est déjà contestée. Nous sommes à un tournant, un moment de basculement où la vieille république des notables, celle des Pères fondateurs, est en train de mourir, et où une nouvelle démocratie, plus brutale, plus populiste, tente de naître dans la douleur.

Pour comprendre la gravité de ce 9 février, il faut remonter quelques mois en arrière et saisir l'étrange climat de l'élection de 1824. Les historiens ont longtemps qualifié la période précédente d'ère des bons sentiments. C'était une illusion d'optique, un calme de façade maintenu par la domination sans partage du Parti républicain-démocrate après l'effondrement des Fédéralistes. En réalité, sous cette unité apparente, le parti unique se lézardait, rongé par les ambitions personnelles et les rivalités sectionnelles. Le système du King Caucus, cette méthode opaque par laquelle les parlementaires du Congrès désignaient leur candidat à la présidence, avait vécu. Il était devenu le symbole d'une oligarchie politique déconnectée des aspirations d'une nation en pleine expansion vers l'Ouest. En 1824, ce ne sont pas deux partis qui s'affrontent, mais quatre hommes, quatre factions, quatre visions de l'Amérique qui se disputent la succession de James Monroe.

Il y a d'abord John Quincy Adams, le secrétaire d'État sortant. Fils du deuxième président, intellectuel austère, diplomate chevronné, il incarne l'élite de la Nouvelle-Angleterre, la rigueur puritaine et une vision d'un État fort, capable de moderniser le pays par des infrastructures publiques. Face à lui se dresse Andrew Jackson, le héros de la bataille de la Nouvelle-Orléans. Jackson est l'anti-Adams par excellence. Il n'est pas un homme de cabinet mais un homme d'action, un général aux manières frustes, adulé par les classes populaires et les pionniers de l'Ouest qui voient en lui un vengeur contre les élites corrompues de la côte Est. Il y a ensuite William Crawford, le favori de l'appareil du parti, représentant les intérêts du Sud et des planteurs, mais dont la campagne est entravée par une attaque cérébrale qui le laisse diminué. Enfin, il y a Henry Clay, le Speaker, le président de la Chambre des représentants, un homme brillant, orateur flamboyant, promoteur du Système américain, un programme de développement économique nationaliste.

Le scrutin de l'automne 1824 a débouché sur un résultat inédit, un cauchemar pour les institutionnalistes. Andrew Jackson est arrivé en tête, tant au vote populaire qu'au collège électoral, avec quatre-vingt-dix-neuf grands électeurs. Mais il lui manque la majorité absolue requise par la Constitution. Adams le talonne avec quatre-vingt-quatre voix. Crawford en a quarante-et-une, et Clay trente-sept. La Constitution est formelle : en l'absence de majorité absolue, c'est à la Chambre des représentants de choisir le président parmi les trois candidats arrivés en tête. Henry Clay, quatrième, est éliminé de la course présidentielle. Mais il conserve son poste de président de la Chambre. Il devient le faiseur de rois. C'est ici que se noue le drame, dans cet interrègne flou entre l'élection populaire et la désignation constitutionnelle, une zone grise où la politique cesse d'être une affaire de vote pour devenir une affaire d'influence.

L'ambiance de la campagne avait déjà été délétère, marquée non pas par des débats d'idées élevés, mais par des attaques personnelles d'une violence inouïe. On a reproché à Jackson son tempérament colérique, ses duels, ses exécutions sommaires lors des guerres indiennes. On a dépeint Adams comme un aristocrate monarchiste, déconnecté du peuple, portant des pantalons de soie anglaise. Mais cette violence verbale n'est rien comparée aux manœuvres de couloir qui ont précédé le vote du 9 février. Henry Clay, qui déteste Jackson qu'il considère comme un danger pour la république, un César américain potentiel, décide d'apporter son soutien à Adams. Les deux hommes se sont rencontrés secrètement. Qu'ont-ils dit ? Qu'ont-ils promis ? L'histoire ne le rapporte pas avec certitude, mais la suite des événements a nourri deux siècles de spéculations.

Le 9 février, à midi, les représentants s'entassent dans l'hémicycle. Les galeries sont pleines à craquer de sénateurs, de diplomates et de curieux. Le vote ne se fait pas par tête, mais par État, chaque délégation d'État disposant d'une seule voix. Il faut la majorité de treize États sur vingt-quatre pour être élu. La tension est à son comble. Jackson compte sur les États de l'Ouest et espère rallier ceux qui respectent la volonté populaire, puisqu'il est arrivé en tête. Adams compte sur la Nouvelle-Angleterre et sur l'influence de Clay pour faire basculer les États indécis du Kentucky, de l'Ohio et du Missouri.

Le premier tour de scrutin est décisif. Le dépouillement est lent, solennel. Lorsque le résultat est proclamé par Daniel Webster, un silence stupéfait s'abat sur la salle avant de laisser place à un brouhaha indescriptible. John Quincy Adams est élu président des États-Unis dès le premier tour, remportant exactement les treize États nécessaires. Jackson en a sept, Crawford quatre. La victoire d'Adams est légale, constitutionnelle, irréprochable sur le plan procédural. Mais politiquement, elle est explosive. Elle repose sur le basculement des États de l'Ouest, fiefs naturels de Clay, vers l'homme de l'Est, Adams.

Quelques jours plus tard, la bombe éclate. Le président élu Adams nomme Henry Clay au poste prestigieux de secrétaire d'État, tremplin traditionnel vers la présidence. Pour Jackson et ses partisans, la coupe est pleine. C'est la preuve irréfutable d'un marché ignoble. Jackson tonne contre ce qu'il appelle le marché corrompu, le Corrupt Bargain. Il dénonce une alliance contre nature entre le puritain du Nord et le joueur de poker de l'Ouest, unis uniquement par leur ambition et leur mépris de la volonté du peuple. Judas de l'Ouest, c'est ainsi que Jackson qualifie Clay. Cette accusation va empoisonner tout le mandat d'Adams. Elle va paralyser son administration, pourtant riche de projets visionnaires, et transformer le paysage politique américain pour toujours.

Ce qui se joue en février 1825, c'est bien plus qu'une élection contestée. C'est la fin de l'innocence politique américaine. C'est le moment où le système des pères fondateurs, conçu pour filtrer les passions populaires à travers la sagesse d'une élite éclairée, se heurte de plein fouet à la montée de la démocratie de masse. Jackson, en se posant en victime d'un vol électoral, invente une posture politique d'une incroyable modernité : celle du leader populiste, seul véritable représentant du peuple, face à un establishment corrompu et manipulateur qui utilise les règles institutionnelles pour se maintenir au pouvoir contre la volonté du plus grand nombre.

L'analyse politique de cet événement révèle une fracture qui ne s'est jamais vraiment refermée. D'un côté, Adams et Clay représentent une vision hamiltonienne de l'Amérique : une nation guidée par une élite compétente, utilisant la puissance fédérale pour développer l'économie, les arts et les sciences. De l'autre, Jackson incarne une vision jeffersonienne radicalisée : une méfiance viscérale envers le gouvernement central, les banques, les élites urbaines, et une foi mystique dans le bon sens de l'homme ordinaire. Le marché corrompu devient le mythe fondateur du Parti démocrate moderne, organisé par Martin Van Buren pour porter Jackson au pouvoir quatre ans plus tard, en 1828, dans une vague de dégagisme qui balaiera tout sur son passage.

Il est impossible, en observant les États-Unis d'aujourd'hui, de ne pas être frappé par les échos assourdissants de 1825. La rhétorique de l'élection volée, qui a saturé l'espace public américain depuis 2020, n'est pas une invention récente. Elle est inscrite dans l'ADN politique du pays depuis que Jackson a hurlé au complot. Comme en 1825, l'Amérique actuelle vit une crise de légitimité de ses institutions. Le collège électoral, ce mécanisme archaïque conçu pour une autre époque, continue de produire des résultats qui peuvent contredire le vote populaire, alimentant le ressentiment et la méfiance. La polarisation extrême, où l'adversaire n'est plus un concurrent légitime mais un ennemi existentiel de la nation, trouve ses racines dans cette haine recuite entre les jacksoniens et les adamsiens.

La présidence d'Adams fut un échec politique, non pas par manque de compétence, mais par manque de légitimité populaire. Il avait le droit pour lui, mais pas la force politique. Jackson, lui, a passé quatre années à mener une campagne permanente, délégitimant chaque action du gouvernement, bloquant les initiatives au Congrès, préparant sa revanche. Cela ne vous rappelle-t-il rien ? La stratégie de l'obstruction systématique, le refus d'accepter le verdict des urnes s'il n'est pas favorable, la transformation de la politique en une guerre culturelle permanente entre l'élite et le peuple réel, tout cela était déjà là, en germe, dans les neiges de Washington en février 1825.

Le paradoxe de cette élection est qu'elle a porté au pouvoir l'homme peut-être le plus qualifié intellectuellement pour la fonction, John Quincy Adams, mais qu'elle l'a fait dans des conditions qui l'ont rendu impuissant. Elle a révélé la fragilité d'une démocratie qui repose non seulement sur des règles écrites, mais sur l'acceptation tacite par les perdants de la légitimité des gagnants. Quand cette acceptation disparaît, quand le soupçon de la triche s'installe au cœur du système, la machine se grippe.

L'élection de 1825 nous enseigne que la démocratie américaine a toujours été une construction fragile, tiraillée entre la république et la démocratie, entre le respect des procédures et la souveraineté populaire. Le compromis qu'elle nécessite est précaire. Henry Clay, en cherchant à sauver la république d'un démagogue militaire, a fini par pavé la voie à son triomphe. En voulant barrer la route à Jackson par des manœuvres de couloir, il a donné au général les munitions nécessaires pour revenir en force et transformer la présidence en une tribune populiste. C'est une leçon d'une actualité brûlante pour les démocraties occidentales : on ne sauve pas les institutions en s'isolant du peuple, et on ne répond pas à la colère populaire par des arrangements d'appareil, aussi constitutionnels soient-ils.

Aujourd'hui, alors que les États-Unis semblent plus divisés que jamais, où les deux camps vivent dans des réalités factuelles distinctes, le fantôme de 1825 rode encore. La détestation des élites de Washington, le sentiment d'une dépossession démocratique, la tentation de l'homme fort providentiel, tout cela résonne avec une familiarité inquiétante. L'histoire ne se répète pas, disait Mark Twain, mais elle rime. Et la rime, ici, est sombre. Elle nous rappelle que les blessures infligées à la légitimité démocratique mettent des décennies, voire des siècles, à cicatriser. John Quincy Adams a quitté la Maison Blanche en 1829, amer et vaincu, refusant d'assister à l'investiture de son successeur, tout comme son père l'avait fait avant lui, et comme un certain président le ferait près de deux siècles plus tard. La boucle est bouclée, et l'Amérique continue de lutter contre ses vieux démons, cherchant toujours, sans jamais vraiment le trouver, l'équilibre impossible entre l'ordre républicain et la fureur démocratique.