BOLIVIE - PRESIDENTIELLE DU 17 AOÛT

BOLIVIE - PRESIDENTIELLE DU 17 AOÛT

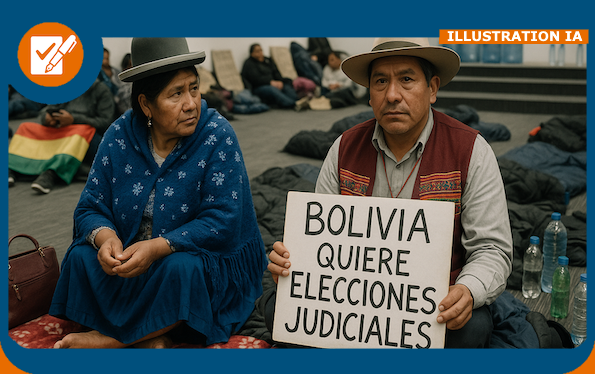

Bolivie, le vote du bicentenaire

Un champ de bataille sans hégémonie

La campagne présidentielle bolivienne de 2025 se déroule comme une recomposition accélérée du champ politique. Huit binômes sont en lice pour le scrutin du 17 août, mais la bataille réelle se concentre autour d’un duo qui monopolise la conversation publique depuis la fin juillet : Samuel Doria Medina, à la tête de l’alliance Unidad, et l’ex-président Jorge « Tuto » Quiroga, chef de l’alliance Libre. Les vagues d’enquêtes diffusées par des télévisions et quotidiens boliviens les placent au coude-à-coude, pendant que Rodrigo Paz (PDC) se hisse au troisième rang dans plusieurs mesures, et que Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) ou Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) se disputent les miettes d’un espace de gauche fracturé. Dans ce paysage, l’ancienne force hégémonique — le Movimiento al Socialismo — n’est plus une colonne portante mais une diagonale brisée qui traverse la scène sans l’organiser.

La division entre « evistas » et « arcistas » a produit une dispersion d’énergies, de sigles et d’alliances locales peu capable de recomposer une offre nationale compétitive. Evo Morales, empêtré dans des tentatives d’accords avortées, n’est pas sur la boleta ; Luis Arce, en fin de mandat, a renoncé à convertir la gestion en projet de succession et se trouve accusé d’avoir sous-estimé la crise de devises et de carburants. Dans cet interstice, Rodríguez avance un récit d’héritage rénové du “processus de changement”, mais il bute sur l’usure d’une base sociale démobilisée et la concurrence d’oppositions reconfigurées. À El Alto l’expérience de Morena, portée un temps par Eva Copa, a fini par quitter la course ; dans d’autres villes, des alliances d’occasion offrent des têtes d’affiche locales mais peinent à peser nationalement. La gauche parle plusieurs dialectes, l’électorat écoute surtout l’argument économique

La montée de Paz constitue l’autre nouveauté. Fils d’un ex-président, sénateur et maire, il s’est installé dans les débats avec une posture « technique » : discipline budgétaire, rééquilibrage des prix relatifs sans choc abrupt, dialogue avec producteurs et gouvernements subnationaux. Son score reste inférieur à celui des deux premiers, mais il progresse dans l’Orient et stabilise de petits gains à La Paz et Cochabamba ; cela suffit pour entrer dans les équations de second tour, où il pourrait jouer faiseur de rois. Reyes Villa mise, lui, sur un récit d’efficacité municipale et d’ordre ; Rodríguez revendique l’inclusion et la défense d’un État social mis sous pression par la rareté de devises. La première ligne du scrutin oppose la promesse d’une alternance libérale-réformiste au pari d’une continuation corrigée, sans que l’une ou l’autre narratif ne s’impose totalement.

La campagne s’écrit aussi sous l’ombre de dossiers judiciaires sensibles. À Santa Cruz, la détention du gouverneur Luis Fernando Camacho continue d’irradier l’agenda public, alimente accusations croisées de lawfare et transforme chaque déplacement de son entourage en événement politique. Dans les plateaux télévisés, les équipes des candidats calibrent leur distance : rassurer l’électorat oriental sans paraître captifs du discours « cívico ». Les organisateurs ont relancé la culture du débat ; la séquence inaugurale a exposé les fragilités programmatiques et durci les contrastes sur l’économie, la sécurité et l’éthique publique. À l’approche du dernier face-à-face prévu le 12 août, certains états-majors prévoient de décliner pour préserver le tempo de leurs cierres de campaña, signe que la stratégie prime désormais sur l’exposition. Pendant que les caravanas sillonnent les capitales de département, une évidence s’impose : la décision se jouera au centre chez des électeurs fatigués par les pénuries et méfiants à l’égard des promesses faciles.

Au fond, cette présidentielle pose une question brutale : la Bolivie veut-elle clore le long cycle ouvert en 2006 ou lui offrir une extension contrainte par la réalité budgétaire ? Les coupures d’approvisionnement en carburants, la pression sur le dollar, la remontée de certains prix et les conflits corporatifs ont érodé la patience sociale. Doria Medina propose d’y répondre par gestion et orthodoxie ; Quiroga par expérience d’État et restauration de contre-pouvoirs ; Paz par un réformisme pacté ; Reyes Villa par la main ferme ; Rodríguez par la réactivation d’un modèle d’industrialisation avec protection des revenus. À l’orée du vote du bicentenaire, entre fatigue et crainte du saut dans l’inconnu, le pays s’avance avec une conviction paradoxale : l’issue paraît ouverte, mais la fenêtre pour convaincre se rétrécit jour après jour.

Règles, calendrier et zones grises

Le 17 août, la Bolivie élira la présidence, la vice-présidence et un Parlement complet, au terme d’une campagne sous pression logistique et juridique. Le Tribunal Supremo Electoral (TSE) a verrouillé un calendrier serré : propagande autorisée jusqu’au 13 août, puis silence électoral, avant une journée de vote qui mobilisera des dizaines de milliers de juradas et jurados sélectionnés par tirage. Selon les chiffres diffusés par la télévision, plus de deux cent mille citoyens ont été désignés pour administrer les mesas, tandis que l’organisme électoral a commencé l’assemblage des maletas qui distribuent matériel, actas et dispositifs de sécurité. L’opération s’étend sur les neuf départements et s’appuie sur un réseau de notarios et des forces de sécurité protéger le transport des urnes et les centros de cómputo.

Sur le plan procédural, le TSE a annoncé des améliorations de transmission : le Sirepre, système de résultats préliminaires, promet un premier rapport autour de 21 h le soir du vote avec un taux d’avancement, pendant que les résultats officielles devraient être clos en moins de 72 heures. La règle de décision finale reste celle du double seuil : victoire au premier tour avec plus de 50 % des suffrages valides, ou à partir de 40 % si l’écart avec le second atteint au moins dix points ; à défaut, un balotaje est fixé à la mi-octobre. Le TSE a aussi confirmé deux débats télévisés pour confronter les programmes : un premier début août et un second prévu le 12 août à La Paz, juste avant la clôture des campagnes. La participation n’est pas obligatoire, et certains états-majors ont annoncé leur absence de ce dernier tour de piste pour privilégier les cierres.

La mécanique des candidatures s’est déroulée dans un environnement sous tension. Les listes d’aspirants habilités ont été publiées début juillet, après un processus de vérification documentaire et renonciations, tandis que le règlement a permis des substitutions jusqu’à soixante-douze heures avant l’ouverture des urnes. Plusieurs demandes d’inhabilitation ont été déposées contre des postulants à la présidence, signe de l’âpreté de la bataille et de l’usage stratégique des tribunaux. Par ailleurs, la carte du vote à l’étranger a été ajustée pour des raisons de coûts et de capacités : la diaspora votera dans un nombre restreint de pays, l’autorité électorale assumant que la restriction ne touche qu’une faible fraction de l’électorat expatrié. Au national, la publication des recintos et des mesas a été programmée une semaine avant le jour J, afin de fluidifier l’afflux vers les points de vote et limiter les congestions matinales.

Le corps électoral, proche de huit millions d’inscrits, se répartit entre capitales départementales, villes inter-médias et zones rurales où la logistique reste plus coûteuse et dépendante de corridors routiers sensibles aux blocages. Le TSE a rappelé les règles de base : on vote avec la cédula de identidad en version physique, y compris si elle est périmée depuis moins d’un an ; les files prioritaires s’appliquent aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux personnes accompagnées d’enfants et aux citoyens en situation de handicap. Les infractions (propagande le jour du vote, compra de votos, perturbation des mesas) entraînent des sanctions administratives et pénales, tandis qu’une “ley seca” et des restricciones sont annoncées dans plusieurs villes pour réduire les risques d’altercations. Les misiones d’observation, notamment, sont déployées pour documenter l’intégrité du scrutin et assurer un canal de signalement rapide en cas d’incident.

Dans cette architecture, deux enjeux techniques pèseront lourd. D’abord, la confiance dans la chaîne de transmission : en 2020 comme en 2019, elle a été l’objet de controverses et de soupçons contradictoires ; le Sirepre, plus rapide, doit livrer tôt une photographie sans créer d’illusions définitives. Ensuite, la gouvernabilité post-électorale : la fragmentation de l’offre et l’absence de dominante claire rendent crédible un second tour, voire un Congrès partagé, ce qui exige des passerelles politiques entre rivaux d’aujourd’hui. Le TSE a, quant à lui, multiplié les signaux publics de fermeté institutionnelle, en appelant les juges à respecter le calendrier et en promettant une publication des actas. Si la journée se déroule sans incidents, la Bolivie pourrait connaître dès la première semaine un horizon lisible; sinon, elle revivra un scénario de contestations parallèles où les chiffres et la rue se répondent en miroir.

Campagnes, justice et logistique

Dans les quartiers populaires de Santa Cruz, des brigades de jeunes distribuent des feuillets comparant les prix de base il y a un an et aujourd’hui ; à El Alto, des microbuses bardés de haut-parleurs reprennent des slogans sur « stabilité avec changement » ; dans le centre de La Paz, des files devant les banques et des stations-service alimentent les conversations. La campagne 2025 s’écrit dans ce quotidien de contraintes, où la politique doit répondre à la rareté et à l’incertitude. Les états-majors le savent et ajustent leurs messages au rythme des pénuries de diésel, des tensions sur le dollar et des annonces. Les plateaux télé forment une dramaturgie : tableaux d’enquêtes, cartes interactives, débats serrés, corrections en direct ; l’audience y a pris goût et les candidats aussi, parfois, d’ignorer un face-à-face pour consolider leurs cierres.

Le premier débat de début août a montré les lignes de faille. Rodríguez a brandi la bannière de l’industrialisation avec substitution d’importations ; Doria Medina a insisté sur la discipline budgétaire, la lutte contre la contrebande et l’investissement ; Quiroga a misé sur l’expérience internationale, la sécurité citoyenne et le rétablissement de contre-pouvoirs ; Reyes Villa a promis d’« en finir avec les blocages » ; Paz a tenté de se poser en pont entre régions et secteurs productifs. Les échanges ont révélé une convergence tacite sur trois priorités — dollars, carburants, sécurité — mais des chemins opposés pour y parvenir. Signe d’un électorat soupçonneux, la part de vote blanc, nul et indécis s’est installée à des niveaux élevés dans les mesures, de quoi permettre des bascules tardives et imposer aux candidats un second langage, plus rassurant que combatif, dans la dernière ligne droite.

La machine de l’État électoral tente de rendre l’événement prévisible. Les tribunaux départementaux publient les recintos et les mesas, les notarios notifient les jurados, et les campagnes d’information expliquent comment excuser un service ou vérifier sa désignation en ligne. Les maletas électorales quittent les entrepôts sous escorte, les simulateurs du Sirepre sont testés, et le centre de cómputo national peaufine ses procédures d’affichage d’actas. L’objectif est double : accélérer la transmission et réduire les fenêtres de rumeurs. Le TSE a promis la tenue du scrutin à date fixe et a appelé à la responsabilité des juges pour que les cautélas n’interrompent ni calendriers ni opérations. Les missions d’observation ajoutent un filet de sécurité et un regard extérieur sur les temps morts du décompte.

Les fermetures de campagne confirment la géographie de la compétition. Santa Cruz reste vitale pour tout prétendant : c’est le réservoir de votes pour les candidatures d’ordre et de réforme du modèle ; La Paz concentre un électorat hétérogène, sensible aux promesses de soutien au revenu et aux gestes symboliques envers l’État plurinational ; Cochabamba sert de baromètre, dans une dynamique où l’économie numérique, le transport et l’agro définissent des priorités distinctes. Les caravanes nord-sud se croisent, les réseaux relaient des clips de 30 secondes, et des équipes data ciblent quartiers et communes indécis. S’ajoute la professionnalisation de la riposte rapide : chaque camp publie en minutes des “fact-checks” et des trames explicatives pour contester une rumeur, parfois avec plus de conviction que de rigueur.

Reste la question sensible de l’ordre public. Les autorités locales annoncent ley seca, interdictions ponctuelles et contrôles pour le week-end électoral ; les organisations citoyennes appellent à « ne pas tomber dans les provocations » ; les leaders syndicaux promettent de laisser passer les maletas. Dans un pays habitué aux mobilisations, l’absence d’incident vaut déjà réussite. Si la nuit du 17 s’achève avec un Sirepre fluide, des images d’actas lisibles et des tendances claires, la conversation du lundi portera sur le second tour et les alliances ; si, au contraire, un écart litigieux s’invite ou si une panne technique s’éternise, le cycle médiatique repartira aussitôt, avec conférences improvisées, communiqués durs et marches express. Entre ces scénarios s’étire la marge de manœuvre du TSE, qui devra prouver par la logistique ce que les discours ont martelé : que l’élection est garantie et que la démocratie bolivienne sait encore compter sans se déchirer. Les observateurs formeront des équipes mobiles régionales déployées partout.

Ce qui se joue : économie, lithium et ordre public

Ce scrutin se déroule sous une pesanteur économique que personne ne peut contourner. Les chiffres officiels concordent : la pression sur les réserves en devises, la persistance de files pour le carburant et l’augmentation du coût de paniers essentiels ont fragilisé la promesse de stabilité des quinze dernières années. Des files de camions dénoncent la rareté de diésel pendant la zafra, des entreprises publiques reconnaissent que l’importation de carburants dépend de crédits extérieurs, tandis que le gouvernement promet de maintenir la subvention et pointe le manque de dollars. La photographie macro n’est pas meilleure : l’inflation a cessé d’être symbolique, la croissance attendue se tasse, et la discussion sur la soutenabilité du modèle de subventions s’est imposée dans les plateaux et les réunions d’experts. Les économistes se divisent entre tenants d’un ajustement ordonné et défenseurs d’un calendrier de réformes graduelles qui évite une déflagration sociale.

Sur le front productif, l’agro-industrie de l’Orient et les transporteurs pointent les coûts logistiques, l’irrégularité de l’approvisionnement et les contrôles qui ralentissent la chaîne d’exportation. À l’Altiplano, des chambres de commerce locales réclament priorités pour les micro-entreprises et lutte contre la contrebande qui saigne les recettes fiscales. Les municipalités serrent les budgets, retardent des paiements et reportent des travaux pour tenir jusqu’à la fin d’année. Dans cette économie de rareté, les campagnes présidentielles proposent trois familles de réponses : orthodoxie budgétaire avec ouverture mesurée au capital privé ; continuité avec corrections ciblées et dette multilatérale ; ou stratégie de réindustrialisation par l’État avec protection des revenus et contrôle renforcé du commerce illicite. Aucune ne promet un miracle rapide, toutes jurent d’éviter un choc qui frapperait d’abord les revenus informels.

Le sous-sol, lui, fait irruption dans le débat, encore. La Bolivie parle de lithium depuis dix-sept ans ; à l’heure du vote, le pays n’a pas transformé ses saumures en levier macroéconomique et la comparaison avec des voisins plus rapides nourrit la frustration. Les annonces d’usines pilotes alternent avec des retards et des doutes techniques. Les candidats utilisent ce miroir pour opposer deux approches : concessions plus larges et partenariats agressifs avec transfert technologique contre gestion publique renforcée et montée en puissance graduelle. Sur le gaz, les volumes d’exportation déclinants limitent la marge de manœuvre budgétaire ; sur l’électricité, la demande interne progresse sans offrir les devises d’une exportation massive. Le vieux pacte social — croissance financée par hydrocarbures, redistribution et crédit abondant — a perdu son ressort.

Dans cet environnement, l’ordre public devient aussi un paramètre économique. Les blocages, fermetures de routes et disputes autour des carburants produisent des pertes pour le transport, le commerce et l’agro ; la défiance se répercute dans la dollarisation de précaution des ménages et dans la volatilité du marché parallèle. Les prétendants cherchent à parler aux caisses de l’État et à la rue : promettre qu’il y aura de l’essence demain matin, qu’on paiera les importations, qu’on contrôlera la contrebande sans étrangler les marchés populaires, qu’on sécurisera les récoltes et les classes. Les réformes structurelles — fiscalité, subventions, gouvernance des entreprises publiques, intégration énergétique — ne peuvent plus être repoussées à un “prochain mandat” hypothétique ; elles conditionnent l’issue politique. Le 17 août dira si la majorité veut une alternance pour tenter l’ajustement sous contrôle politique nouveau, ou si elle parie qu’une continuité corrigée suffira à naviguer la tempête. Dans tous les cas, l’économie imposera sa loi dès le lendemain, et la première promesse sera prosaïque : raccourcir les files, calmer le dollar et remettre du carburant sur les routes pour tous, rapidement, sans improvisation visible.