FRANCE - ANNIVERSAIRE

FRANCE - ANNIVERSAIRE

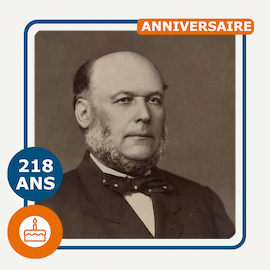

Jules Grevy, un républicain intransigeant dans la lente maturation de la IIIe République

Jules Grévy naît le 15 août 1807 à Mont-sous-Vaudrey, dans le Jura, au cœur d’une France encore marquée par les bouleversements de la Révolution et de l’Empire. Nous célébrons aujourd'hui le 218ème anniversaire de sa naissance. Issu d’une famille modeste mais instruite, il grandit dans un environnement rural où le sens de l’effort et la prudence des opinions politiques se mêlent aux débats qui agitent le pays. Très tôt, il se distingue par des aptitudes intellectuelles affirmées et un goût prononcé pour l’étude, ce qui le conduit vers le droit, discipline dans laquelle il entreprend des études sérieuses à Paris.

Avocat au barreau de Paris, il se forge rapidement une réputation d’orateur précis et rigoureux. Ses convictions républicaines se manifestent dès ses jeunes années, dans un contexte où elles demeurent suspectes aux yeux du pouvoir monarchique. Opposé à la monarchie de Juillet, il s’engage dans les débats politiques avec prudence mais détermination. La révolution de 1848 lui ouvre les portes de l’Assemblée constituante, où il se montre défenseur acharné d’un régime parlementaire strict. Il s’oppose avec vigueur à l’élection du président de la République au suffrage universel direct, craignant qu’elle ne mène à un pouvoir personnel, position qui l’oppose frontalement à Louis-Napoléon Bonaparte.

Après le coup d’État du 2 décembre 1851, Grévy, hostile au Second Empire, se retire partiellement de la vie politique nationale, reprenant son activité d’avocat. Cette période de retrait forcé n’atténue en rien ses convictions républicaines. Il se consacre à la défense de personnalités politiques poursuivies, consolidant ainsi son image d’homme de principes. Ses interventions au barreau révèlent un sens aigu de la justice et un respect absolu de la légalité.

La chute de l’Empire en 1870, à la suite de la défaite de Sedan, marque son retour sur le devant de la scène. Élu président de l’Assemblée nationale en 1871, il occupe une fonction clé au moment où la France, traumatisée par la guerre et la Commune, doit se reconstruire politiquement. Grévy incarne alors une République prudente, cherchant à apaiser les tensions entre monarchistes et républicains. Sa présidence de l’Assemblée se caractérise par un respect scrupuleux des règles parlementaires et un refus des excès verbaux.

En 1879, après la démission de Mac Mahon, Jules Grévy est élu président de la République par les deux chambres réunies. Son accession à la magistrature suprême marque une étape importante dans l’affermissement des institutions républicaines. Fidèle à sa conception du régime parlementaire, il adopte une posture de retenue, laissant au gouvernement et aux assemblées l’initiative politique. Sa présidence, loin des éclats personnels, s’inscrit dans une volonté de normalisation et de stabilité, contrastant avec les tensions des années précédentes.

Cette prudence se traduit par une gestion mesurée des affaires intérieures. Sous sa présidence, la République consolide son ancrage, développe l’instruction publique, encourage les libertés individuelles et affirme peu à peu son identité laïque. Grévy s’efforce de tenir la balance égale entre les différentes sensibilités républicaines, tout en veillant à éviter les crises institutionnelles. Il sait s’entourer de ministres compétents, comme Jules Ferry, qui lance les grandes lois scolaires.

Sur le plan international, sa présidence est marquée par une politique extérieure prudente, cherchant à restaurer le prestige de la France sans aventures militaires. Il soutient la colonisation, notamment en Tunisie, bien que cette politique suscite des critiques au sein même des rangs républicains. Son approche reste dictée par le souci de préserver les équilibres diplomatiques dans une Europe dominée par l’Empire allemand de Bismarck.

Pourtant, la présidence de Grévy connaît aussi ses zones d’ombre. Le scandale des décorations, éclatant en 1887, implique son gendre Daniel Wilson, accusé d’avoir monnayé des décorations de la Légion d’honneur. Bien que personnellement non compromis, Grévy se retrouve fragilisé par cette affaire qui entache l’image de la présidence. Refusant d’abord de démissionner, il cède finalement sous la pression politique et quitte ses fonctions en décembre 1887.

Après sa démission, il se retire dans sa région natale, à Mont-sous-Vaudrey. Fidèle à sa discrétion, il mène une vie retirée, loin des intrigues parisiennes, tout en suivant avec attention l’évolution de la République qu’il a contribué à installer durablement. Jusqu’à sa mort le 9 septembre 1891, il demeure une figure respectée, symbole d’une présidence sobre et légaliste.

Jules Grévy laisse l’image d’un homme d’État attaché à l’équilibre des pouvoirs et à la primauté des institutions. Son style, dépourvu de panache inutile, illustre une conception du pouvoir fondée sur la retenue, la régularité et la confiance dans la loi. Dans l’histoire de la IIIe République, il reste l’un des artisans de sa consolidation, représentant cette génération de républicains prudents qui, après les tempêtes révolutionnaires et impériales, ont œuvré à inscrire le régime dans la durée.

En ce 14 août 2025, veille de l’anniversaire de sa naissance, la mémoire de Jules Grévy évoque la persistance des idéaux républicains et le rôle décisif joué par des personnalités qui, sans éclats militaires ou grandes réformes spectaculaires, ont su donner au régime la stabilité nécessaire à son enracinement. Sa vie, jalonnée de combats politiques mais aussi de compromis habiles, rappelle que la République s’est construite autant par la confrontation que par la patience, autant par l’ardeur des convictions que par la maîtrise des passions