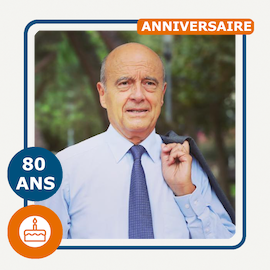

FRANCE - ANNIVERSAIRE

FRANCE - ANNIVERSAIRE

Le temps long d’Alain Juppé

15 août 1945, Alain Juppé naît à Mont-de-Marsan, dans les Landes, d’un père gaulliste passé des chemins de fer à l’agriculture et d’une mère issue d’un milieu de magistrats et de forestiers, catholique fervente qui lui transmet discipline et goût de l’étude. Il célèbre aujourd'hui ses 80 ans.

Élève brillant au lycée Victor-Duruy, il rejoint les classes préparatoires du lycée Louis-le-Grand, puis l’École normale supérieure où il obtient l’agrégation de lettres en 1967. Il complète sa formation à l’Institut d’études politiques de Paris, intègre l’École nationale d’administration et rejoint l’Inspection générale des finances. Trajectoire littéraire et administrative, elle révèle un tempérement de travail, une confiance dans les institutions et un attachement à la clarté des textes. Sur le plan privé, il se marie jeune et devient père de deux enfants, avant d’épouser en 1993 la journaliste et écrivaine Isabelle, avec laquelle il aura une fille. La discrétion entoure ce foyer, tandis que demeurent l’enracinement landais et un goût de la marche.

Son engagement politique se cristallise dans la seconde moitié des années soixante-dix lorsque, appelé auprès de Jacques Chirac, il découvre l’atelier des décisions. À l’hôtel de ville de Paris, adjoint chargé des finances, il forge une réputation de rigueur. Conseiller de Paris, député européen puis député de Paris, il s’impose au RPR, dont il devient le secrétaire général, par une autorité calme et un style sans emphase. La fidélité à Chirac lui vaut un surnom durable, le meilleur d’entre nous, éloge et fardeau tout à la fois.

La première cohabitation de la Ve République le porte en 1986 au ministère délégué au Budget. À ce poste cardinal, il accompagne les privatisations et défend une ligne de redressement des comptes fondée sur la discipline budgétaire. Après 1988, il reste l’un des visages de l’opposition, avant d’accéder, en 1993, au ministère des Affaires étrangères dans le gouvernement Balladur, où il suit les dossiers européens et les crises du moment.

Le printemps 1995 ouvre une séquence décisive. Jacques Chirac élu président, Alain Juppé est nommé Premier ministre. Très vite, il engage une réforme d’ampleur visant à refonder la gouvernance de la Sécurité sociale et à rapprocher les règles de retraite afin de contenir les déficits. Le plan suscite une mobilisation sociale exceptionnelle ; la France se fige, les transports s’arrêtent, les cortèges emplissent les rues et la popularité du chef du gouvernement s’effondre. Une partie des mesures est retirée, l’autre poursuivie par ordonnances. La dissolution de 1997 referme l’épisode : la défaite de la majorité ouvre une cohabitation longue avec Lionel Jospin et met un terme à son passage à Matignon.

Revenu au combat partisan, il devient en 2002 le premier président de l’Union pour un mouvement populaire, conçue pour rassembler les droites autour de Jacques Chirac. Pendant deux ans, il fédère les courants et pose les bases d’un parti structuré. En 2004, l’affaire des emplois fictifs liés au RPR et à la ville de Paris le rattrape ; sa condamnation, assortie d’une peine avec sursis et d’une inéligibilité d’un an, l’écarte de la vie élective. Il choisit alors la distance et part enseigner à Montréal, où l’expérience nord-américaine lui offre un autre rapport au débat public. Ce retrait n’est pas une abdication ; il écrit, réfléchit et prépare son retour.

Dans ces mêmes années, il est sollicité pour exercer une fonction moins visible mais structurante : la coprésidence, avec Michel Rocard, de la commission chargée de proposer des priorités d’investissement pour le grand emprunt décidé après la crise financière. Le rapport, remis en 2009, préconise d’orienter l’effort national vers l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation industrielle, le numérique et le développement durable, en privilégiant des mécanismes de financement séparés du budget ordinaire. L’idée, qui inspirera le programme d’investissements d’avenir, témoigne d’une méthode qui lui est familière, faite d’arbitrages, de programmation et d’évaluation. Elle rattache la dépense publique à des trajectoires de long terme et inscrit l’action de l’État dans un horizon qui dépasse les cycles politiques. Ce rôle d’ingénierie institutionnelle, à distance des tribunes, prolonge l’alliance chez lui du lettré et du praticien, et rappelle que la réforme n’est jamais un geste isolé mais une suite d’outils, de règles et de garanties.

Ce retour s’opère à Bordeaux, dont il était maire depuis 1995. Réélu en 2006 lors d’un scrutin municipal anticipé, il entreprend de transformer la ville. Le tramway change la circulation, les quais sont restitués aux piétons et aux cyclistes, les façades sont nettoyées, la reconversion des friches enclenche un nouvel urbanisme. La façade urbaine au bord de la Garonne redevient une vitrine ; la cité quitte son image de belle endormie. Des projets structurants, de la rénovation des quartiers à l’opération d’intérêt national au sud, s’articulent avec une stratégie d’attractivité universitaire et culturelle. Les quais et les places du centre reprennent vie, de nouveaux quartiers émergent autour des Bassins à flot et d’Euratlantique, et la Cité du Vin devient la figure d’un rayonnement assumé. Dans cette entreprise patiente, il fabrique un héritage concret, visible, dont témoignent la fréquentation des berges et l’essor des mobilités douces.

Appelé de nouveau à l’État, il devient en 2007 ministre d’État chargé de l’Écologie dans le premier gouvernement Fillon, mais cède sa place après un échec législatif. Il revient en 2010 au ministère de la Défense, puis en 2011 aux Affaires étrangères. Au moment des soulèvements arabes, la France défend au Conseil de sécurité la résolution 1973 sur la Libye, met en place une zone d’exclusion aérienne et confie rapidement le pilotage opérationnel à l’Alliance atlantique. Dans le même temps, il suit de près la crise ivoirienne et les dossiers proche-orientaux, fidèle à une méthode qui privilégie le droit et la coalition. Au terme du quinquennat, il retourne pleinement à Bordeaux.

La décennie suivante l’expose à une autre aventure : la primaire de 2016. Longtemps donné favori, il mène campagne sur une ligne de réformes sans brutalité et sur une formule, l’identité heureuse, qui entend concilier continuité nationale et ouverture. Le premier tour le qualifie face à François Fillon, mais le second consacre son adversaire. Cette campagne laisse une empreinte doctrinale, où l’on pressent un conservatisme tempéré, européen, attaché à l’école, à la sécurité républicaine et à l’investissement public sobre.

En 2019, une page se tourne. Proposé par le président de l’Assemblée nationale, il est nommé membre du Conseil constitutionnel. Il démissionne de ses responsabilités locales, prête serment et se consacre à la juridiction qui veille à la conformité des lois aux principes supérieurs. Rôle moins spectaculaire, il convient à sa conception de l’État : sobriété, collégialité, méthode. À Paris, il participe à des délibérations où l’arbitrage se nourrit de droit, tandis que la vie politique se poursuit sans lui à Bordeaux. Il publie, parallèlement, des livres qui prolongent ses passions intellectuelles, et un portrait de Jacques Chirac qui dit la fidélité et la distance.

Le 14 août 2025, il est un homme de soixante-dix-neuf ans au soir d’une longue carrière, toujours membre du Conseil constitutionnel et, depuis février, président de l’Institut Georges Pompidou, lieu de mémoire et de recherche dédié à l’un des artisans de la modernisation française. Cette présidence s’inscrit dans la continuité d’une vie passée à tenir ensemble héritage et innovation, et prolonge un mandat au Conseil constitutionnel qui court jusqu’en 2028.

Si l’on relit le parcours sur la longue durée, trois lignes se superposent. Il y a le lettré, formé à la rigueur du commentaire et à la logique des textes, qui croit à l’intelligence des principes. Il y a l’administrateur, élevé à l’Inspection des finances, qui pense en colonnes et voit la réforme comme une architecture. Il y a enfin l’homme politique, confronté à la résistance d’une société attachée à ses protections. Cette triple appartenance explique à la fois son obstination et sa réserve, sa volonté de convaincre et son refus de l’esbroufe.

Il serait tentant de réduire sa carrière à l’épreuve de 1995, mais ce serait se priver d’une part essentielle de son legs. À Bordeaux, l’usage patient du temps a permis de refaçonner une ville et de reconfigurer des usages ; à Paris, l’expérience gouvernementale a laissé des enseignements sur les rythmes sociaux ; au Quai d’Orsay, l’attachement au multilatéralisme a inscrit des choix dans une tradition française de droit et d’équilibre. À chaque étape, l’homme a tenté de tenir ensemble réformes et cohésion, modernisation et prudence, Europe et enracinement local.

Au total, Alain Juppé aura, en près d’un demi-siècle, occupé presque toutes les strates de l’État et de la vie publique. Maître de budgets, bâtisseur de ville, chef de gouvernement, ministre des armes et des affaires du monde, président de parti, puis juge constitutionnel, il aura connu faveur et impopularité, sanction et réhabilitation. Reste un style, fait de sobriété, de langue nette, de dossiers tenus, de décisions assumées sans emphase. Au cœur des controverses, il aura maintenu une priorité, la stabilité des institutions et une fidélité opiniâtre à l’idée européenne. À la veille de ses quatre-vingts ans, son parcours offre la silhouette d’un lettré devenu praticien de l’État, qui aura tenté, à chaque étape, de faire entrer le présent dans la durée. Durablement.