SAMOA - LEGISLATIVES DU 29 AOUT

SAMOA - LEGISLATIVES DU 29 AOUT

L’urne comme dernier arbitre d’un pays divisé

Crise politique et déclin de la majorité à Apia

En juin 2025, les Samoa ont connu un rebondissement politique inattendu. La Chambre des représentants a été dissoute après que l’opposition a rejeté le budget et mis en minorité la première ministre Fiame Naomi Mata’afa. Plusieurs motions de censure et la radiation de ministres ont fragilisé le gouvernement. La Constitution impose des élections dans les trois mois suivant la dissolution, une obligation confirmée par la Cour suprême.

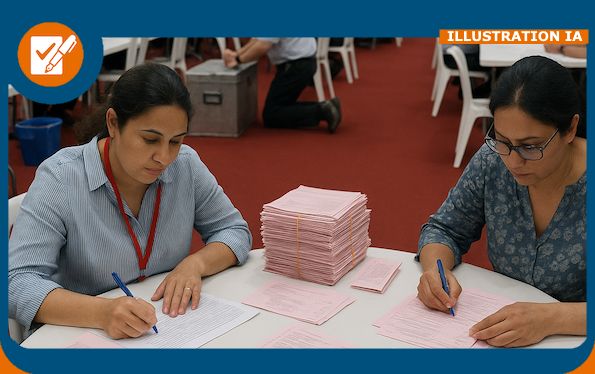

Le décret électoral a été publié le 10 juin, et la commission a fixé un calendrier serré : clôture de l’inscription le 4 juillet, dépôt des candidatures du 7 au 12 juillet, demandes de vote anticipé jusqu’au 16 août, vote anticipé le 27 août et jour du scrutin le 29 août. Les résultats devaient être proclamés début septembre. La commission a insisté sur la nécessité d’un retour rapide à un gouvernement, car l’administration provisoire fonctionnait avec 25 % des crédits de l’année précédente.

La logistique a toutefois révélé de sérieuses fragilités. Les registres ne comptaient qu’environ 60 % des électeurs potentiels et plus de 10 000 noms de personnes décédées ont dû être retirés. Dans certains districts urbains, moins d’un électeur sur deux était inscrit, tandis que des circonscriptions rurales dépassaient 100 % d’inscription. Les citoyens avaient jusqu’à fin juin pour contester la liste, mais ceux qui ne s’inscrivaient pas risquaient des amendes pouvant atteindre 2 000 tala. Cette sanction a suscité un débat sur la liberté de participer ou non.

Les tensions politiques ont fait fleurir de nouveaux partis. La minorité FAST a implosé après l’exclusion de plusieurs ministres, le grand parti HRPP guettait son retour, et des « mini partis » constitués d’anciens élus cherchaient une place. On reprochait aux dirigeants de personnaliser la politique et de manquer de vision. Les électeurs se demandaient si un gouvernement stable pouvait sortir d’une mosaïque de partis rivaux.

Le scrutin a aussi cristallisé la tension entre tradition et démocratie. Certains villages ont interdit les rassemblements politiques pour soutenir leur candidat, une interdiction que la commission électorale juge illégale. Ce conflit souligne l’influence persistante des chefs matai qui dirigent les affaires communautaires et l’importance de respecter la liberté d’expression garantie par la Constitution. Des ONG et la Law Society ont appelé au respect des droits civiques et à un débat tolérant.

Les citoyens de la diaspora ont suivi l’affaire, mais les obstacles administratifs les découragent de s’inscrire. L’inscription en ligne pour les expatriés demeure marginale, malgré l’importance de leurs transferts financiers. De nombreux responsables promettent de simplifier le vote à distance dans l’avenir. En attendant, seul le vote anticipé sur deux journées est proposé aux fonctionnaires, voyageurs et personnes à mobilité réduite.

Enfin, le contexte économique a alimenté la colère. L’inflation et les coupures d’électricité ont fragilisé le pouvoir en place, tandis que ses partisans soulignaient des réformes progressistes et la volonté de moderniser l’administration. Les débats portaient sur le coût de la vie, la qualité des services et la nécessité de concilier développement et préservation des traditions. Les Samoans devaient décider s’ils souhaitaient une nouvelle coalition ou un retour à une formation dominante pour stabiliser les finances, améliorer les infrastructures et donner une voix à la jeunesse.

Le feuilleton politique ne s’est pas déroulé en vase clos. Deux motions de censure successives ont tenté de renverser le gouvernement minoritaire, et les députés ont organisé des manifestations au Parlement pour dénoncer la gestion de la crise. La Cour suprême a dû interpréter la Constitution pour trancher entre des délais contradictoires : la loi électorale autorisait six mois pour organiser des élections, mais la Constitution imposait trois mois. Les magistrats ont rappelé que la loi fondamentale primait et ont ordonné un scrutin rapide tout en laissant à la commission électorale la tâche d’établir un calendrier transparent. Cette interprétation a renforcé l’indépendance judiciaire mais a aussi mis en lumière l’importance des institutions dans une démocratie fragile. Dans les échanges avec les villageois, j’ai senti une fierté pour l’autonomie obtenue en 1962 et une crainte de voir la politique devenir un spectacle. Un notable me confiait, avec un sourire ironique, que « les campagnes sont devenues des fêtes où l’on mange plus qu’on ne réfléchit », preuve que même dans un débat sérieux, l’humour samoan reste un exutoire.

Programmes opposés : transferts contre réformes

En analysant les programmes en lice, on mesure à quel point l’élection anticipée oppose des visions contrastées. Le parti au pouvoir FAST mise sur la famille comme moteur du développement. Son manifeste propose un Ministère des Affaires familiales et un forfait de 3 800 tala pour les 1 000 premiers jours d’un enfant. Il prévoit d’augmenter le salaire minimum à 6 tala, de réduire l’impôt à 23 %, d’exploiter des crédits carbone, de créer une bourse des valeurs et de relancer la compagnie aérienne nationale, coût de 300 millions de tala. Le programme se veut un compromis entre le respect des traditions et l’ouverture économique, en renforçant l’autonomie familiale tout en attirant les investissements et modernisant l’État.

Face à ce projet ambitieux, le Human Rights Protection Party (HRPP) propose des mesures plus immédiates. Son leader Tuila’epa Sailele Malielegaoi promet un « Cost of Living Adjustment » de 500 tala par an pour chaque citoyen, soit 110 millions de tala. Il veut aussi abaisser l’âge de la retraite à 61 ans avec des pensions progressives. Le HRPP évoque un pont reliant Upolu et Savai’i et des initiatives agricoles pour améliorer l’autosuffisance. Ses partisans mettent en avant son expérience de 46 ans au pouvoir et sa capacité à réaliser des projets.

Le HRPP est toutefois accusé de populisme. Le vice?président de FAST, Toelupe Pouga, estime que ces mesures coûteraient trop cher et manquent de réalisme. Selon lui, le COLA absorbe presque la moitié du budget de fonctionnement et ne s’attaque pas aux causes structurelles de la pauvreté. Certains électeurs craignent que ces promesses se traduisent par des hausses d’impôts ou un endettement accru.

Entre ces deux poids lourds, plusieurs formations tentent de faire entendre leur voix. La Samoa United Party (SUP) de l’ancienne première ministre Fiame Naomi Mata’afa se veut modérée. Elle aligne vingt?six candidats et promet un programme axé sur l’agriculture, l’emploi des jeunes et l’environnement. Le Samoa Labour Party (SLP), créé par d’anciens ministres, défend les droits des travailleurs et la création d’emplois.

Le Tumua ma Pule Reform Republican Party (TPRRP) propose de réduire de moitié le prix de l’électricité et d’acquérir des avions pour améliorer la connectivité entre les îles, tout en s’appuyant sur la tradition des matai. La Constitutional Democratic Republic Party (CDRP) plaide pour une réforme constitutionnelle renforçant l’indépendance de la justice. Le Samoa National Development Party (SNDP) milite pour des investissements dans les infrastructures et l’agriculture. Ces formations ont peu de moyens, mais elles enrichissent le débat en proposant des réponses alternatives à la crise économique et sociale.

Les commentateurs locaux se divisent sur cette floraison de partis. Certains dénoncent des « mini partis » animés par des ambitions personnelles, sans programme cohérent. D’autres y voient un signe de vitalité démocratique. La commission électorale rappelle qu’un parti doit obtenir au moins huit députés pour être reconnu officiellement, sinon ses élus siégeront comme indépendants. Cette règle incite les petites formations à envisager des alliances post?électorales. Pour d’autres observateurs, la prolifération des listes reflète la frustration face aux deux grandes formations mais risque aussi de fragmenter le vote et de déboucher sur un Parlement sans majorité.

Au?delà des chiffres, l’analyse des manifestes révèle des priorités communes. Tous les partis veulent lutter contre le coût de la vie, créer des emplois et moderniser les infrastructures. La différence réside dans les méthodes. FAST préconise un investissement social à long terme pour renforcer la cellule familiale et diversifier l’économie. Le HRPP préfère des transferts monétaires immédiats et des projets symboliques pour soulager la population. Les partis émergents recherchent des solutions plus ciblées, parfois inspirées des valeurs traditionnelles. Lors de nos entretiens, des électeurs ont exprimé leur confusion devant la profusion de promesses : certains rêvent d’un dividende annuel, d’autres exigent des routes praticables et des emplois. Un jeune agriculteur m’a confié qu’il voterait « pour celui qui m’apportera une nouvelle pompe à eau ». Cette remarque illustre l’écart entre les grandes annonces et les besoins concrets. Au?delà des slogans, les candidats devront démontrer la viabilité de leurs programmes et convaincre qu’ils pourront transformer une économie dépendante de l’aide étrangère en un modèle durable, alors que les sondages sont rares et que chacun se fie à son intuition plutôt qu’à des statistiques.

Une campagne testée par les droits et la logistique

Au?delà des programmes électoraux, la campagne de 2025 met à l’épreuve le fonctionnement démocratique des Samoa. L’Office électoral doit organiser un scrutin anticipé en trois mois et restaurer des listes fiables. Plus de dix mille électeurs décédés ont été retirés et l’inscription ne couvre qu’environ 60 % des citoyens. Seules 10 404 réinscriptions ont été faites en ligne par des résidents et 72 par des expatriés, ce qui révèle l’absence de participation de la diaspora. La loi prévoit des amendes pour ceux qui ne s’inscrivent pas, une mesure qui suscite un débat sur la nature obligatoire du vote.

La société civile s’est mobilisée pour défendre les droits fondamentaux. La Samoa Law Society rappelle que la liberté d’expression et le pluralisme sont indispensables pour un scrutin libre. L’ombudsman souligne que les Samoa sont tenus par des conventions internationales à garantir la liberté d’association et de réunion. L’intervention des institutions n’a pourtant pas empêché certains villages de restreindre la campagne. À Falelatai, des assemblées ont prohibé les réunions de certains partis et imposé un candidat unique, décision que l’Electoral Commissioner a qualifiée d’illégale. L’incident montre que l’autorité traditionnelle des matai continue d’influencer le vote malgré l’introduction du suffrage universel.

Les règles du scrutin ont été adaptées à l’urgence. Les candidatures n’ont été ouvertes que quelques jours et les contestations devaient être réglées avant le 15 août. Un vote anticipé, réservé aux fonctionnaires et aux voyageurs, est prévu pour le 27 août. Près de 191 candidatures ont été validées, dont 24 femmes. Ce nombre record témoigne de l’attrait de la politique mais risque de disperser les voix. Parmi eux se trouvent 44 indépendants, signe d’un désir d’autonomie vis?à?vis des grands partis. Plus de trois mille personnes se sont proposées comme scrutateurs, mais seules 1 700 seront recrutées faute de moyens. La commission doit encore supprimer jusqu’à 15 000 noms non réinscrits et la rapidité du processus fait craindre des radiations injustes.

La question de l’information est également cruciale. Des ateliers ont été organisés pour former les journalistes et éviter la propagation de rumeurs. Les autorités encouragent une couverture équilibrée, mais certains députés ont été accusés de bloquer des citoyens sur les réseaux sociaux et de refuser les débats publics. Des éditoriaux ont exhorté les candidats à faire preuve d’intégrité et à ne pas se servir de la politique pour leur propre intérêt. Le duel entre liberté d’expression et contrôle de l’information est un fil rouge de la campagne.

Les attaques personnelles n’ont pas disparu. La première ministre sortante a poursuivi en justice le président de FAST pour des accusations de meurtre, provoquant l’ouverture d’une enquête policière. Beaucoup de citoyens considèrent ces querelles comme des distractions et réclament que les candidats se concentrent sur les questions économiques et sociales. Les organisations de défense des droits encouragent les électeurs à juger les candidats sur leurs réalisations plutôt que sur les rumeurs.

Dans les villages, la mobilisation reste tangible mais contenue. Les candidats parcourent les routes pour solliciter des voix, tandis que les réseaux sociaux amplifient les messages. La pression des chefs peut orienter certains votes, mais une nouvelle génération de votants affirme vouloir décider par elle?même. Les conversations portent moins sur les projets grandioses que sur des préoccupations concrètes : routes dégradées, prix des denrées et accès à l’eau. Cette lucidité rappelle que la démocratie se construit aussi au quotidien.

En fin de compte, la campagne de 2025 est un baromètre de la maturité démocratique des Samoa. Son succès dépendra du respect des droits civils par les communautés et les candidats, de la capacité de l’OEC à organiser une élection propre et de l’engagement des médias à informer sans complaisance. Le gouvernement intérimaire ne peut utiliser que 25 % du budget précédent, d’où l’urgence de constituer un nouveau cabinet au risque de voir des services publics et l’aide étrangère bloqués. En l’absence de budget complet, certains ministères fonctionnent en flux tendu, provoquant des inquiétudes quant aux salaires des enseignants, des soignants et des policiers. Pour la population, le scrutin anticipé est l’occasion de prouver que les traditions peuvent cohabiter avec la démocratie et que la modernité ne doit pas effacer l’identité culturelle. La date du 29 août sera vraiment un test pour ce fragile équilibre.

Fragmentation et avenir : quelles alliances pour demain ?

À l’approche du scrutin anticipé, les débats aux Samoa dépassent les simples questions de programme. L’élection du 29 août marque un tournant dans un système longtemps dominé par un seul parti et pourrait conduire à une fragmentation inédite du Parlement. Au?delà des promesses, les citoyens se demandent si une coalition stable pourra gouverner sans renier les traditions.

Les enjeux économiques sont omniprésents. Le HRPP propose une allocation annuelle de 500 tala pour tous les citoyens, tandis que FAST souhaite offrir 3 800 tala aux familles pour les 1 000 premiers jours d’un enfant. Ces transferts sont censés compenser la hausse des prix et le manque de services, mais les critiques redoutent un déficit et une dépendance accrue. Les électeurs, frappés par l’inflation et les coupures d’électricité, évaluent ces promesses avec pragmatisme, souvent en fonction de leurs besoins immédiats.

La fragmentation du paysage politique complique la donne. Sept partis et 44 indépendants sont en lice. La règle imposant huit députés pour qu’un parti soit reconnu signifie que plusieurs groupes devront s’allier pour former une majorité. Les formations émergentes, qu’elles défendent les droits des travailleurs, la baisse des tarifs d’électricité ou des réformes constitutionnelles, cherchent à se positionner comme arbitres malgré leurs ressources limitées. Les observateurs s’inquiètent que la multiplication des listes disperse les voix et conduise à une instabilité chronique.

Le taux d’inscription constitue un autre enjeu. Seuls 64 % des électeurs potentiels sont inscrits, avec des disparités entre zones rurales et urbaines. Dans certaines circonscriptions urbaines, moins de la moitié des électeurs sont enregistrés, tandis que des districts ruraux dépassent 100 % en raison de doublons. L’État menace d’amendes ceux qui ne s’inscrivent pas, mais certains juristes rappellent que la participation ne doit pas être contrainte. Le faible engagement de la diaspora, avec seulement 72 inscriptions en ligne, montre qu’une partie des Samoans se sent exclue du processus.

Les débats identitaires traversent également la campagne. Le système fa’a Samoa accorde aux matai un rôle important dans les décisions, et certains villages ont interdit des réunions politiques ou favorisé un candidat unique. Cette tension entre coutume et démocratie pousse les partis à présenter des propositions hybrides. FAST veut créer un ministère de la famille et moderniser l’économie via une bourse des valeurs et des crédits carbone, tandis que HRPP conserve un discours attaché aux chefs traditionnels tout en promettant des projets symboliques comme un pont inter?îles. Les jeunes électeurs, connectés aux réseaux sociaux, réclament un équilibre entre respect des traditions et ouverture à la modernité.

La situation budgétaire ajoute à l’urgence : le gouvernement intérimaire fonctionne sur 25 % de l’ancien budget et risque de geler des services et des aides étrangères. Les ministères travaillent en flux tendu, ce qui inquiète les enseignants, soignants et policiers. Cette contrainte montre qu’une nouvelle équipe devra rapidement adopter un budget complet sous peine de paralysie.

Au?delà des frontières, la diaspora envoie des fonds importants, mais son influence politique reste faible faute de mécanismes de vote à distance. Le changement climatique et la dépendance énergétique ne figurent qu’en toile de fond des débats, alors que les rationnements d’électricité soulignent la nécessité d’investir dans les énergies renouvelables. Ces sujets risquent de revenir au premier plan une fois les querelles électorales dissipées.

À mesure que la date fatidique approche, l’ambivalence domine. Les Samoans sont lassés des rivalités personnelles, mais ils voient dans cette élection anticipée une chance de renouveler la classe politique. Les observateurs internationaux espèrent un scrutin pacifique et transparent, conscient que la pression sociale dans certains villages pourrait susciter des contestations. Quelle que soit l’issue, les dirigeants devront composer avec un Parlement diversifié et négocier des compromis. Beaucoup d’intellectuels appellent d’ailleurs à un accord de coalition transparent, où les partis exposeraient leurs concessions avant le vote. Ils soulignent que la nouvelle génération veut un Parlement responsable, pas un théâtre d’intrigues. Pour les électeurs, l’enjeu est de discerner les programmes réalisables des promesses démagogiques et de rappeler que la démocratie est un équilibre entre innovation et respect des racines. La vraie victoire pourrait se mesurer à la capacité du pays à organiser un débat serein, à renforcer l’État de droit et à garder vivant l’esprit fa’a Samoa tout en s’adaptant véritablement aux défis du XXI? siècle.