FRANCE - ANNIVERSAIRE

FRANCE - ANNIVERSAIRE

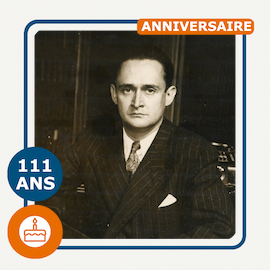

Maurice Bourgès-Maunoury, un destin d’État au rythme des tempêtes politiques

Né le 19 août 1914 à Luisant, en Eure-et-Loir, Maurice Bourgès-Maunoury appartient à cette génération qui a grandi dans l’ombre de la Grande Guerre et dont la vie, façonnée par l’histoire de la France au XXe siècle, épouse les soubresauts des crises politiques, militaires et institutionnelles. Nous célébrons aujourd'hui le 111ème anniversaire de sa naissance.

L’enfant qu’il fut grandit dans un pays meurtri par le conflit, où le souvenir des tranchées reste vif et où la reconstruction s’accompagne d’un espoir fragile. Son père, fonctionnaire, lui transmet le goût de la rigueur, sa mère, une institutrice, celui de l’instruction. Dans ce foyer modeste, l’éducation est perçue comme la clef d’une ascension sociale possible, et le jeune Maurice se distingue rapidement par des aptitudes scolaires remarquées.

Après des études secondaires brillantes, il choisit de se tourner vers le droit et l’administration, domaines qui, dans la France de l’entre-deux-guerres, ouvrent les portes des grands concours et des carrières publiques. Les années 1930 sont marquées par la crise économique, la montée des tensions internationales, mais aussi par une confiance encore réelle dans les institutions républicaines. Bourgès-Maunoury intègre l’administration des finances, un univers où la discipline et la précision priment. Il y apprend la mécanique budgétaire, l’art de concilier contraintes et ambitions, et gagne une réputation de travailleur infatigable.

La Seconde Guerre mondiale interrompt brutalement cet apprentissage méthodique. Mobilisé en 1939, il sert dans l’armée française durant la campagne de France. La défaite de juin 1940, suivie de l’armistice, le confronte à l’effondrement de l’État qu’il s’apprêtait à servir. Comme beaucoup, il doit composer avec le régime de Vichy, tout en conservant une distance avec ses orientations politiques. Ses talents administratifs restent sollicités, mais il n’oublie pas l’essentiel : se préparer, lorsque viendra l’heure, à participer à la reconstruction.

La Libération de 1944 ouvre pour lui un nouveau chapitre. Revenu au ministère des Finances, il se met au service d’un pays à reconstruire, où tout manque et où tout est à réinventer. Les besoins sont immenses : relancer la production, stabiliser la monnaie, moderniser les infrastructures. Sa compétence technique et sa capacité à dialoguer avec tous les courants politiques lui valent une ascension rapide. En 1946, il est élu député radical-socialiste d’Eure-et-Loir. L’Assemblée nationale constituante puis l’Assemblée législative deviennent son nouveau terrain d’action.

À partir de là, il entame une carrière ministérielle dense. Aux Travaux publics et Transports, il s’intéresse à la modernisation du réseau routier et ferroviaire, persuadé que l’aménagement du territoire est la condition d’une prospérité retrouvée. À l’Intérieur, il affronte les premiers soubresauts de la guerre d’Algérie, conscient que la crise coloniale ne se résoudra pas par la seule force. Aux Finances, il s’efforce de contenir les déficits, de soutenir la croissance et de maintenir la confiance des investisseurs. À la Défense, il prend la mesure des enjeux stratégiques du moment : la France doit moderniser ses forces armées, développer sa recherche nucléaire et trouver sa place dans le jeu complexe des alliances occidentales.

C’est aussi l’époque où il s’implique dans le projet de Communauté européenne de défense. Il y voit une manière de renforcer la sécurité collective tout en allégeant le fardeau national, mais le rejet du traité par l’Assemblée en 1954 met un terme à cette ambition. Ce revers illustre l’instabilité chronique de la Quatrième République, dont les gouvernements se succèdent au rythme des crises.

En juin 1957, il accède à la présidence du Conseil. C’est l’apogée d’une carrière, mais aussi le début d’un exercice périlleux : la Quatrième République est alors minée par l’instabilité parlementaire, les tensions internationales et l’enlisement algérien. Son gouvernement poursuit les opérations de pacification en Algérie tout en cherchant un compromis politique, mais il se heurte à la fois aux partisans de l’Algérie française et aux nationalistes algériens. C’est sous son mandat que la France ratifie le traité de Rome, scellant la naissance de la Communauté économique européenne, acte fondateur de l’intégration européenne.

Malgré ce succès, il est renversé en novembre 1957, victime des fractures de la majorité. Il redevient ministre, aux Finances puis à d’autres portefeuilles, et poursuit ses combats pour la modernisation économique et la construction européenne. L’année 1958 bouleverse tout : la crise de mai, le retour du général de Gaulle, la naissance de la Cinquième République marquent la fin d’un régime parlementaire auquel il était attaché. Opposé à certains aspects de la nouvelle Constitution, il s’installe dans une opposition modérée, fidèle à ses convictions parlementaristes.

Durant les années 1960 et 1970, il reste député et continue de défendre ses idées : le contrôle budgétaire strict, l’équilibre entre exécutif et législatif, l’ouverture européenne. Il prend position sur la politique étrangère, sur la réforme de l’État, sur l’évolution des institutions, toujours avec la même rigueur. Moins présent sur la scène médiatique, il conserve dans l’hémicycle et dans les commissions parlementaires une influence discrète mais réelle. Il est de ces hommes politiques qui préfèrent la précision d’un amendement à l’effet d’une déclaration.

Ses dernières années en politique sont marquées par un recul progressif. La maladie le contraint à réduire ses activités, mais il reste attentif aux affaires publiques. Il observe avec un regard critique les évolutions de la Cinquième République, regrettant parfois l’affaiblissement du Parlement. Il s’éteint en 1993, laissant l’image d’un serviteur de l’État, fidèle à une conception exigeante de la vie publique.

Maurice Bourgès-Maunoury incarne à la fois les ambitions et les limites d’une génération politique formée dans l’ombre des grandes administrations et confrontée aux épreuves de la guerre, de la décolonisation et de la mutation européenne. Son parcours témoigne de la continuité de l’engagement public, au-delà des changements de régimes et des crises. Il reste comme un exemple d’homme d’État qui, dans la tempête, sut maintenir le cap de ses convictions.