HISTOIRE D UN JOUR - 19 AOUT 1991

HISTOIRE D UN JOUR - 19 AOUT 1991

Trois jours qui ont précipité la fin de l'empire soviétique

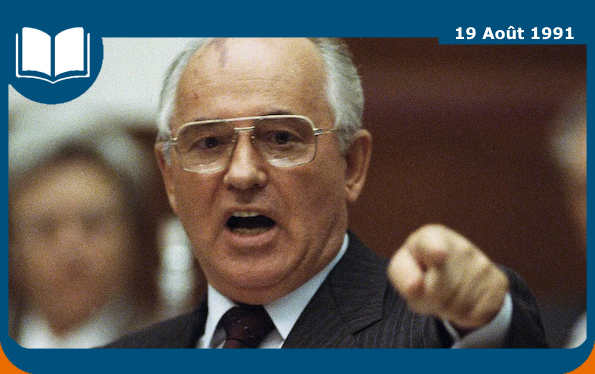

Le 19 août 1991, alors que l'été soviétique s'étirait dans la torpeur d'août, l'URSS fut secouée par un coup de force qui prétendait sauver l'État et ne fit que précipiter sa chute. Ce jour-là, Mikhaïl Gorbatchev, secrétaire général du Parti communiste et président de l'Union soviétique, se trouvait en Crimée, dans sa résidence d'été de Foros, lorsqu'un groupe de dirigeants conservateurs décida de le mettre à l'écart. Les putschistes, réunis au sein d'un Comité d'État pour l'état d'urgence, espéraient enrayer les réformes qui, selon eux, détruisaient le pays. Mais leur action maladroite et leur incapacité à saisir l'élan de l'Histoire transformèrent cette tentative en accélérateur de la désintégration.

Pour comprendre ces trois jours, il faut remonter aux années précédentes, lorsque Gorbatchev lança la perestroïka et la glasnost. Ces réformes économiques et politiques, amorcées en 1985, visaient à moderniser un système sclérosé. Mais elles ouvrirent aussi la voie à des revendications nationales, à des critiques ouvertes du Parti et à des aspirations démocratiques. L'économie, au lieu de se redresser, s'enfonçait dans la pénurie. Dans les républiques soviétiques, les mouvements indépendantistes gagnaient en puissance. Le pouvoir central vacillait.

Face à cette situation, une partie de l'appareil d'État et du Parti voyait dans l'action de Gorbatchev non pas une cure de jouvence, mais un poison. Des figures comme le vice-président Guennadi Ianaïev, le ministre de la Défense Dmitri Iazov, le chef du KGB Vladimir Krioutchkov et d'autres hauts responsables estimaient qu'il fallait restaurer l'ordre par la force. Leur crainte la plus immédiate : la signature prochaine d'un nouveau traité de l'Union qui accorderait davantage d'autonomie aux républiques, affaiblissant encore le centre.

Le matin du 19 août, les Soviétiques découvrent à la télévision une annonce solennelle : le président Gorbatchev est déclaré incapable d'exercer ses fonctions « pour raisons de santé ». Le Comité d'État pour l'état d'urgence, présidé nominalement par Ianaïev, prend le pouvoir. Les chars entrent dans Moscou, notamment autour de la Maison Blanche, siège du Parlement de la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Le message est clair : la restauration de l'ordre passe par une démonstration de force militaire.

Pourtant, dès les premières heures, le coup d'État montre ses failles. L'image tremblante de Ianaïev, mains moites et voix hésitante lors de la conférence de presse, contraste avec l'assurance martiale qu'exigerait une telle entreprise. L'absence de Gorbatchev, maintenu en résidence surveillée en Crimée, nourrit le doute et le ressentiment. Le président de la Russie, Boris Eltsine, refuse de se soumettre. Il se dresse, littéralement, sur un char, devant la Maison Blanche, appelant à la résistance pacifique. Cette image, diffusée dans le monde entier, devient un symbole : celui d'une Russie qui se détache de l'emprise soviétique.

Les Moscovites affluent autour du Parlement russe. Ils érigent des barricades de fortune, organisent des veilles nocturnes, discutent politique à voix haute dans les rues, défiant ainsi la peur qui, pendant des décennies, muselait les conversations. Les militaires, pour la plupart, hésitent à obéir aux ordres répressifs. Certains refusent même de tirer. Le coup, conçu comme une démonstration de force, se transforme en révélateur de l'érosion de l'autorité du centre.

Pendant ce temps, Gorbatchev reste coupé du monde, entouré par des hommes du KGB à Foros. Les communications sont restreintes. Il apprend par bribes que son pouvoir est usurpé à Moscou. Les putschistes tentent de lui arracher une démission ou un consentement, sans succès. Mais ils n'ont pas les moyens de forcer l'issue. L'isolement qu'ils lui imposent devient bientôt un symbole de leur illégitimité.

La résistance ne se limite pas à Moscou. Dans plusieurs républiques, les autorités locales refusent de reconnaître le Comité d'État. Les pays baltes, engagés dans un bras de fer pour leur indépendance, voient dans la crise l'occasion de consolider leur position. Le coup d'État, au lieu de rétablir l'unité, encourage la fragmentation.

Le 21 août, après trois jours d'incertitude, tout s'effondre. Les troupes se retirent de Moscou, les principaux conjurés sont arrêtés ou se suicident, et Gorbatchev rentre à la capitale. Officiellement, il retrouve la présidence, mais son autorité est gravement entamée. Eltsine, qui a incarné la résistance, sort renforcé. L'opinion publique, déjà ébranlée par les pénuries et la crise économique, voit dans l'échec des putschistes la preuve que le vieux système ne tient plus.

Les suites de ces journées sont rapides et irréversibles. Dans les mois qui suivent, républiques après républiques, les déclarations d'indépendance se multiplient. L'Ukraine, la Biélorussie, les pays d'Asie centrale prennent leurs distances. Le Parti communiste, déjà affaibli, est interdit en Russie. Les symboles soviétiques perdent leur pouvoir d'intimidation. En décembre 1991, moins de quatre mois après le putsch, l'Union soviétique cesse d'exister, remplacée par la Communauté des États indépendants.

À la lumière de l'Histoire, le coup d'État d'août 1991 apparaît comme un baroud d'honneur d'une élite incapable de comprendre que le temps du pouvoir centralisé et de la peur institutionnalisée était révolu. Les conjurés, en croyant figer l'Histoire, l'ont accélérée. Leur tentative maladroite a servi de catalyseur à des forces centrifuges déjà à l'œuvre depuis des années.

Ces trois jours, pourtant courts dans la chronologie, ont condensé des décennies de tensions, de réformes avortées, d'aspirations contenues. Ils ont montré que dans un empire aussi vaste et divers que l'URSS, le pouvoir ne pouvait plus s'imposer par la seule force militaire. La légitimité se déplaçait ailleurs, vers ceux qui incarnaient, au moins dans l'instant, l'espoir de changement. Ce déplacement scella la fin d'un monde commencé en 1917 et qui, en août 1991, bascula irrémédiablement.