HISTOIRE D UN JOUR - 22 AOUT 1962

HISTOIRE D UN JOUR - 22 AOUT 1962

Un soir de balles au Petit-Clamart

22 août 1962, la banlieue sud de Paris devient le théâtre d’une tentative d’assassinat contre le président de la République. Ce soir-là, Charles de Gaulle quitte l’Élysée pour gagner la base de Villacoublay puis rejoindre sa maison de Colombey. La guerre d’Algérie s’est terminée au printemps par les accords d’Évian et la reconnaissance de l’indépendance, mais la paix des esprits n’est pas acquise. Une partie du pays vit cette issue comme un abandon. Des militaires et des civils soudés au sein de l’Organisation de l’armée secrète pensent pouvoir inverser le cours de l’histoire. Leur cible est le chef de l’État, devenu à leurs yeux le responsable d’une défaite morale. Ce climat de rupture donne son sens à la soirée du Petit-Clamart.

Le temps long explique ce rendez-vous. En 1958, le retour du Général avait rassemblé des attentes contradictoires. Les partisans de l’Algérie française espéraient une fermeté sans faille. En 1959, la promesse d’autodétermination change les perspectives. En 1960, la semaine des barricades montre la profondeur de la fracture entre une partie de l’armée et l’autorité civile. En 1961, le putsch des généraux échoue, mais laisse des réseaux armés, des complicités et un ressentiment ardent. En 1962, l’indépendance d’Algérie entraîne un exode massif des pieds-noirs et une recomposition brutale des loyautés. Dans cet univers de blessure et de colère, l’OAS bascule de l’Algérie vers la clandestinité métropolitaine et prépare des actions spectaculaires.

Au centre de la conspiration se trouve Jean-Marie Bastien-Thiry, lieutenant-colonel de l’armée de l’air et ingénieur. Il recrute des militants venus d’horizons divers, Français d’Algérie, métropolitains résolus, réfugiés d’Europe centrale. Il fixe un plan d’une sobriété redoutable. Il faut frapper sur un axe routier imposé par les contraintes de l’agenda présidentiel, saturer l’espace d’un feu croisé et bloquer toute retraite. L’opération prend le nom de Charlotte Corday. La route nationale 306 à Petit-Clamart offre un carrefour propice, des emplacements pour des véhicules et des angles de tir multiples. Des voitures banales y attendront le passage du cortège.

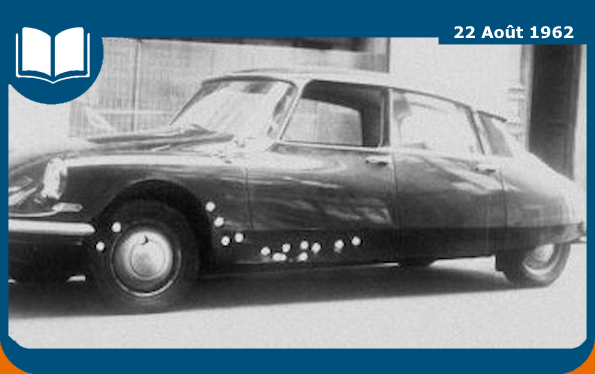

Deux Citroën DS 19 banalisées quittent l’Élysée vers dix-neuf heures quarante-cinq, escortées par deux motards. Dans la première voiture prennent place Charles et Yvonne de Gaulle. À l’avant, à côté du chauffeur Francis Marroux, s’installe le colonel Alain de Boissieu, gendre et aide de camp du président. Dans la seconde voiture se trouvent un commissaire de police, un garde du corps et un médecin. Le cortège sort par la porte de Châtillon et gagne la nationale en direction de Vélizy-Villacoublay. Le ciel est gris, la chaussée est humide, la vitesse est modérée pour respecter le dispositif d’escorte.

Aux environs de vingt heures vingt, la DS présidentielle approche du carrefour de Petit-Clamart. Bastien-Thiry donne le signal. Les premiers projectiles brisent la glace arrière. Des rafales suivent depuis plusieurs points. Selon les constats, cent quatre-vingt-sept coups sont tirés. Quatorze impacts marquent la carrosserie de la DS, dont un dans le dossier du siège avant. Trois pneus sont crevés. Des balles passent à hauteur des visages. Une voiture familiale qui arrive en sens inverse, une Panhard, est atteinte et son conducteur est blessé légèrement. La scène dure quelques secondes et décide d’un destin.

Ce qui sauve les occupants tient à la combinaison du sang-froid et d’une invention technique. Depuis 1955, la DS 19 symbolise l’audace de l’industrie automobile française. Sa suspension hydropneumatique maintient la garde au sol et la stabilité. Elle permet de poursuivre le mouvement malgré la perte de pression. Ce soir-là, la voiture continue à trois pneus sans dérapage fatal. Elle franchit les irrégularités, conserve une direction précise et offre au chauffeur la marge nécessaire pour accélérer. Francis Marroux tient la ligne, évite l’obstacle et arrache la voiture à la zone de tir. La machine n’est pas un décor, elle devient actrice du drame politique.

Le cortège atteint la base de Villacoublay. Le couple présidentiel embarque et s’envole vers l’Est. Dans les heures qui suivent, la nouvelle se propage. Le chef de l’État et son épouse sont indemnes. L’OAS a échoué. Pour les conjurés commence la phase la plus difficile. La police judiciaire, la gendarmerie et les services spécialisés exploitent les témoignages et les indices. La couleur d’une estafette, la démarche boitillante d’un tireur, des pseudonymes, des caches et des cheminements financiers, tout alimente l’enquête. Deux interpellations fortuites sur une route de la vallée du Rhône livrent des confidences décisives. Les fils se nouent rapidement.

L’instruction assemble les pièces. Les lignes de tir sont mesurées et comparées. Les douilles et les armes saisies sont expertisées. Les véhicules utilisés sont répertoriés. Des témoins identifient des visages. L’organigramme du commando se dégage. Des noms circulent, Georges Watin, Alain de La Tocnaye, et plusieurs militants hongrois farouchement anticommunistes. Le projet était clair. Venger des morts récents comme ceux d’Isly et infliger au pouvoir un choc symbolique majeur. La tentative a raté son but, mais elle a montré la détermination des opposants armés.

Le procès s’ouvre en janvier 1963 devant la cour militaire de justice. Les audiences reconstituent la séquence minute par minute. Les avocats plaident la fidélité à l’Algérie française et la volonté d’empêcher des drames. Bastien-Thiry assume la responsabilité politique et morale. La cour juge un crime contre l’autorité républicaine et un acte qui a mis en danger des passants. Le 4 mars, trois accusés sont condamnés à mort, Bastien-Thiry, Alain Bougrenet de La Tocnaye et Jacques Prévost. Le président refuse la grâce pour l’organisateur. Le 11 mars 1963, à l’aube, Bastien-Thiry est fusillé au fort d’Ivry. Les deux autres peines capitales sont commuées. Ce sera la dernière exécution par fusillade en France.

L’épisode produit des effets politiques. Il renforce l’image d’un chef de l’État qui fait face et qui continue. À l’automne 1962, la réforme instituant l’élection du président au suffrage universel direct est approuvée par référendum. La décision était engagée, mais le climat d’hostilité autour de la personne du président renforce la légitimation d’un exécutif fort. Les services de protection se professionnalisent, les itinéraires sont variés, les voitures sont adaptées. Les consignes se durcissent, mais sans transformer le pays en forteresse. La violence politique recule ensuite par l’effet combiné de la répression et de l’épuisement des réseaux.

La mémoire matérielle se concentre sur la voiture. La DS endommagée change de propriétaire, subit un accident et se dégrade au point de ne plus pouvoir être restaurée. Plus tard, une réplique est assemblée pour les expositions. Des plaques commémoratives rappellent le carrefour. La route nationale 306 devient avenue du Général de Gaulle. Le paysage urbain conserve l’empreinte d’une nuit de tirs. La marque Citroën voit sa création associée à un fait d’histoire. La technique sort des fiches de spécifications et entre dans le récit national. Une automobile devient le support d’une mémoire collective. Le mythe s’installe aux côtés du fait.

La mémoire culturelle s’empare rapidement de l’attentat. Des archives télévisées montrent la DS criblée et l’aplomb des occupants. Des reportages d’anniversaire reviennent sur l’enchaînement, présentent des témoins, interrogent des policiers et des acteurs politiques. Un roman à succès met en scène la traque d’un tueur imaginaire et popularise l’idée d’un chef d’État en danger permanent. Le cinéma et la télévision diffusent ces images et ces récits. Ce cheminement est classique. Un événement singulier devient un mythe, puis revient vers l’histoire quand les sources sont vérifiées et replacées dans leur contexte. Le Petit-Clamart, ainsi, prend place à la fois dans la mémoire populaire et dans l’analyse historique.

Pour l’historien, l’épisode est un observatoire privilégié. Il donne à voir l’effritement d’une culture coloniale au moment où l’État engage une modernisation structurelle. Il met en relation l’institution et la technique, la sécurité et l’urbanisme, la fidélité et la contestation. La DS, produit industriel, incarne une stratégie nationale de rayonnement. Elle montre comment un objet peut entrer dans un récit politique. L’OAS, formation paramilitaire et réseau clandestin, illustre la transformation d’un conflit colonial en guerre interne diffusée. La justice militaire, enfin, témoigne d’un État qui affirme sa souveraineté face à des fractions rebelles.

Il faut revenir aux lieux. Petit-Clamart n’est pas un haut lieu de l’État. C’est une banlieue ordinaire, avec ses commerces, ses logements, ses feux tricolores et ses passants. Le soir de l’embuscade, des vitrines sont perforées, des familles se couchent au sol, des voisinages entendent des bruits secs et voient voler des éclats de verre. Puis la vie ordinaire reprend.

Le lendemain de l’attentat, la propagande clandestine tente de se maintenir, mais les arrestations se multiplient. Les filières se tarissent. Avec le temps, la plupart des prisonniers retrouvent la liberté. Le pays, lui, se déplace vers d’autres priorités. La modernisation économique, l’Europe, la dissuasion et l’aménagement du territoire orientent l’agenda public. La mémoire de l’Algérie demeure vive, mais elle s’enfonce lentement dans l’épaisseur du quotidien. L’attentat du Petit-Clamart reste comme un sommet de tension dans une séquence de décantation politique et sociale.

À l’échelle de la longue durée, l’épisode illustre la manière dont un événement bref cristallise des lignes structurelles. La fin d’un empire, la recomposition des loyautés, la consolidation d’un exécutif, la diffusion d’une technologie avancée, tout cela se noue ce soir-là. Le destin collectif ne se joue pas seulement dans les palais. Il s’écrit aussi sur une route urbaine, dans l’habitacle d’une berline, dans la décision de continuer à accélérer quand tout incite à freiner. Le 22 août 1962, l’État a traversé l’épreuve et a poursuivi sa route, et la DS 19 a cristallisé en quelques minutes une idée de la modernité française.

On revient enfin à la scène. Une route humide, un faisceau de tirs, une voiture qui tient sa ligne, un chauffeur concentré, un gendre vigilant, un couple qui échappe à la mort. Rien ici de miraculeux. Tout procède d’un enchaînement de gestes appris, d’une mécanique bien conçue, d’une autorité qui garde son cap. Le Petit-Clamart n’est pas seulement une tentative avortée. C’est un point de condensation où se lisent les ressorts d’une France qui passe de l’empire à la croissance, de la guerre coloniale à la normalisation politique. Le récit se conclut sans emphase. Le président survit, la République continue, et une automobile entre pour longtemps dans l’imaginaire national.