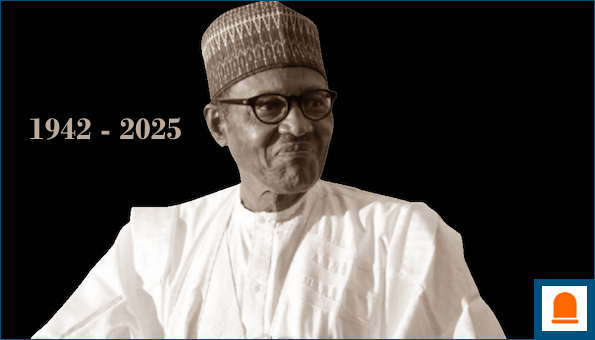

NIGERIA - NECROLOGIE

NIGERIA - NECROLOGIE

Dans le souffle du nord, la longue marche de Muhammadu Buhari

Né le 17 décembre 1942 à Daura, dans le nord du Nigeria, Muhammadu Buhari a grandi dans un environnement marqué par la rigueur de la tradition peule, la ruralité du Katsina et l’héritage d’une famille nombreuse, modeste et respectée. Son enfance, à l’ombre de la sécheresse sahélienne et des grands mouvements migratoires, s’est forgée dans l’épreuve et l’ascétisme, à l’image d’une société où l’effort quotidien s’imposait à chacun. Son père, chef traditionnel, décède alors que Muhammadu n’est encore qu’un enfant, confiant à sa mère la charge d’une famille étendue et soudée autour de valeurs de sobriété, de travail et de respect de l’autorité.

L’éducation de Muhammadu Buhari se déroule dans les écoles coraniques puis dans les établissements publics hérités de la colonisation britannique. Très vite, il se distingue par une discipline rigoureuse, une force de caractère peu commune et une attirance précoce pour l’armée, perçue à l’époque comme l’institution garante de l’unité d’un pays récemment indépendant. Dès l’adolescence, il rejoint le Nigeria Military Training College de Kaduna, puis poursuit sa formation à l’étranger, notamment à Aldershot en Angleterre et dans d’autres centres militaires du Commonwealth, où il découvre une autre conception de l’ordre, du devoir et de la responsabilité.

Son engagement dans l’armée coïncide avec une période de bouleversements majeurs au Nigeria. Buhari fait partie de cette génération d’officiers qui grandissent dans les remous de la guerre civile du Biafra et des coups d’État militaires successifs. Jeune lieutenant puis commandant, il traverse la guerre du Biafra avec une loyauté farouche envers l’unité nationale, sans jamais céder aux divisions ethniques qui déchirent le pays. Cette expérience nourrit chez lui une vision intransigeante de la nation, fondée sur l’intégrité, la justice et la centralité de l’État dans la reconstruction d’un tissu social fragilisé.

À mesure que sa carrière militaire progresse, Buhari se voit confier des responsabilités stratégiques. Il devient gouverneur de l’État du Nord-Est, puis occupe le poste clé de ministre du Pétrole sous le régime d’Olusegun Obasanjo. Son passage à la tête de la Nigerian National Petroleum Corporation est marqué par un souci permanent de lutte contre la corruption et de contrôle de la manne pétrolière, dans un contexte de montée en puissance des enjeux économiques du pays. La rigueur de son action, souvent jugée austère, lui vaut à la fois l’admiration des uns et l’incompréhension des autres, dans une société déchirée entre la soif de modernisation et la permanence des réseaux d’intérêts.

Le 31 décembre 1983, un coup d’État militaire place Muhammadu Buhari à la tête du Nigeria. Il devient alors chef de l’État à 41 ans, dans une période de profonde désillusion pour le pays, miné par la corruption, l’effondrement économique et le délitement des institutions. Son régime, souvent qualifié de sévère, s’engage dans une politique de redressement national fondée sur la discipline, la lutte contre l’indiscipline et une croisade contre la gabegie. Les tribunaux militaires sont instaurés, les peines exemplaires se multiplient et la presse subit une censure implacable. Si cette période reste marquée par un certain autoritarisme, elle témoigne aussi d’une volonté sincère de restaurer l’État et de remettre le Nigeria sur la voie de l’intégrité.

Son pouvoir sera cependant de courte durée : en août 1985, il est renversé par un autre coup d’État conduit par Ibrahim Babangida. Arrêté puis assigné à résidence, Buhari connaît l’humilité de la mise à l’écart, mais refuse de céder à l’amertume. Cette traversée du désert est aussi une période d’introspection, où il approfondit sa foi, son attachement à la justice sociale et son engagement pour le développement de son pays.

Au fil des décennies suivantes, Muhammadu Buhari se réinvente en homme politique. Il refuse d’entrer dans la logique des compromissions et bâtit une réputation d’incorruptible. Trois fois candidat malheureux à la présidence, il incarne pour une large partie de la population l’espérance d’une rupture avec le passé, la quête d’une gouvernance fondée sur la probité et l’exigence morale. Son engagement, soutenu par les masses du nord, le porte finalement à la victoire lors de l’élection présidentielle de 2015, consacrant le retour démocratique d’un ancien militaire au sommet de l’État.

Son arrivée au pouvoir, dans un Nigeria confronté à la menace de Boko Haram, à la chute des prix du pétrole et à une crise économique majeure, suscite autant d’attentes que de doutes. Buhari engage alors un vaste programme de réformes, privilégiant la lutte contre la corruption, la restauration de la sécurité et la refonte du secteur public. Sous son impulsion, l’État nigérian tente de reprendre la main sur des régions délaissées, mais doit composer avec la fragmentation du pays, la violence terroriste et les tensions communautaires.

La santé de Muhammadu Buhari devient au fil du temps une question publique, suscitant inquiétudes et spéculations. Malgré plusieurs absences prolongées pour des traitements à l’étranger, il reste présent dans la vie politique, s’appuyant sur la fidélité de ses partisans et une stature de père de la nation, à la fois distant et respecté. Son style, austère et peu disert, tranche avec l’effervescence des élites nigérianes, lui conférant une aura singulière de probité et de rectitude, mais aussi une certaine froideur dans l’exercice du pouvoir.

Son second mandat, obtenu en 2019, est marqué par la persistance des défis sécuritaires, l’aggravation des tensions intercommunautaires et les difficultés économiques accentuées par la pandémie mondiale. Buhari doit faire face à la critique grandissante d’une jeunesse urbaine en quête d’opportunités, tout en gardant la confiance des régions rurales qui voient en lui le dernier garant d’une certaine stabilité. Malgré les limites de son action, il reste pour beaucoup le symbole d’un État fort, d’un chef intègre, d’un homme fidèle à sa vision de la justice et de l’ordre.

La vie privée de Muhammadu Buhari, sobre et discrète, témoigne d’une fidélité profonde à sa foi musulmane et à sa famille. Marié à plusieurs reprises, père de nombreux enfants, il cultive la réserve et la simplicité, loin du faste qui entoure parfois les grands hommes d’État africains. Sa passion pour l’agriculture, qu’il pratique lors de ses rares moments de loisir, traduit un attachement viscéral à la terre et à l’effort quotidien, perpétuant ainsi l’héritage de son enfance dans le Sahel nigérian.

La disparition de Muhammadu Buhari, à lâge de 82 ans le 13 juillet 2025, s’inscrit dans la continuité d’une vie traversée par l’histoire tumultueuse du Nigeria. Jusqu’au bout, il aura incarné les contradictions d’un pays en quête d’unité, d’un chef tiraillé entre l’autorité et le dialogue, entre le passé militaire et l’exigence démocratique, entre l’intégrité personnelle et les impasses d’un système politique miné par la violence et la corruption. Son legs demeure dans la mémoire collective comme celui d’un homme droit, implacable et souvent incompris, mais toujours animé par la volonté d’inscrire le Nigeria dans la durée longue de la construction nationale.