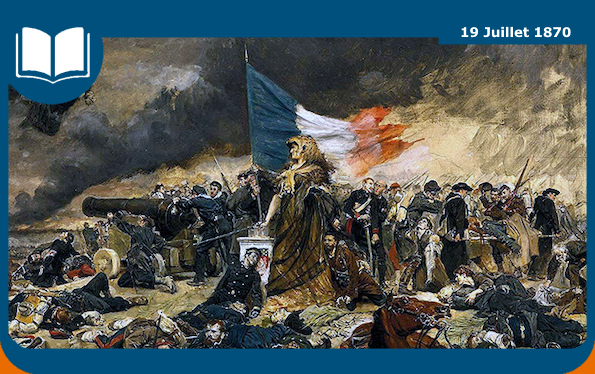

HISTOIRE D UN JOUR - 19 JUILLET 1870

HISTOIRE D UN JOUR - 19 JUILLET 1870

Lorsque l’été bascule

Le 19 juillet 1870, la France impériale de Napoléon III, encore confiante dans sa puissance et sa place en Europe, adresse à la Prusse une déclaration de guerre qui marque le début de la guerre franco-prussienne. Cette date, apparemment une étape parmi d’autres dans l’histoire agitée du continent, inaugure en réalité une séquence de bouleversements dont l’onde de choc transformera durablement la carte politique, sociale et mentale de l’Europe. Comprendre ce basculement, c’est suivre les lentes et profondes dynamiques à l’œuvre, bien au-delà de l’événement lui-même, dans la longue durée d’un continent déjà travaillé par des forces souterraines.

Le contexte qui mène à cette rupture s’inscrit dans l’effritement progressif des équilibres hérités du congrès de Vienne en 1815. Depuis un demi-siècle, la France a cherché à retrouver sa prééminence continentale, tandis que l’Allemagne, fragmentée en une mosaïque d’États, poursuit un lent mais irrésistible mouvement d’unification sous la houlette de la Prusse. La rivalité larvée entre Paris et Berlin n’est qu’un des aspects d’une Europe qui, sous des dehors policés, cache des ambitions nationales exacerbées. Napoléon III, affaibli par les contradictions du Second Empire, pressent le danger que représente la montée en puissance prussienne, dirigée par Otto von Bismarck, chancelier dont le génie politique n’a d’égal que la détermination à souder l’Allemagne autour de la Prusse.

La crise immédiate qui précipite la France dans la guerre prend racine dans la question de la succession au trône d’Espagne. L’offre faite à un prince prussien, Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, de monter sur le trône de Madrid, inquiète Paris qui y voit un encerclement potentiel. La dépêche d’Ems, habilement retouchée par Bismarck pour humilier la France, fournit le prétexte à la mobilisation. Au cœur de l’été 1870, alors que l’Europe paraît jouir d’une stabilité trompeuse, le climat bascule brusquement dans la tension, la mobilisation et l’appel aux armes. Les foules parisiennes, galvanisées par un patriotisme latent, acclament la décision impériale. Mais cette ferveur masque une réalité moins glorieuse : une armée française mal préparée, une logistique défaillante, une diplomatie isolée.

L’entrée en guerre se révèle rapidement être une fuite en avant pour le régime impérial. Les premières semaines du conflit dévoilent cruellement l’écart entre le mythe d’une France invincible et la réalité d’une organisation défaillante. Les forces prussiennes, méthodiques, modernes et efficaces, bénéficient de l’unité allemande naissante et de l’habileté stratégique de leurs chefs. En face, l’armée française peine à se coordonner, à mobiliser et à approvisionner ses troupes. La surprise initiale laisse place à l’inquiétude puis, rapidement, à la débâcle. L’improvisation, l’orgueil et l’isolement diplomatique précipitent les revers militaires.

Mais la guerre de 1870 n’est pas seulement une affaire de batailles ou de stratégies. Elle met en lumière la fragilité du tissu politique français, miné par les divisions internes et les oppositions larvées au régime impérial. Dans les villes, la population oscille entre espoir et désillusion, patriotisme et inquiétude. Les campagnes, touchées par la mobilisation, voient partir les hommes, bouleversant l’économie locale. Le conflit, d’une brutalité inédite, entraîne les civils dans la tourmente : exodes, pénuries, rumeurs, peur de l’invasion. La guerre s’inscrit dans le quotidien et dans les esprits, creusant un fossé entre les élites dirigeantes et le peuple qui supporte le poids de la défaite à venir.

Au fil des mois, la progression prussienne devient inexorable. Les batailles de Wissembourg, de Spicheren, de Woerth puis la chute de Strasbourg et de Metz marquent les esprits. Les nouvelles, colportées par les journaux, dessinent la géographie mouvante d’un pays en voie d’effondrement. La capitulation de Sedan, le 2 septembre 1870, où Napoléon III est fait prisonnier, signe la fin du Second Empire. Paris, assiégée, entre dans une résistance désespérée qui durera jusqu’en janvier 1871. L’armistice, imposé par les vainqueurs, consacre la victoire prussienne et l’humiliation française.

Mais l’impact de la déclaration de guerre du 19 juillet 1870 se mesure au-delà du désastre militaire. La chute de l’Empire entraîne l’avènement de la Troisième République, dont les débuts sont marqués par la tourmente, la division et l’aspiration à la revanche. La guerre accélère la construction de l’État-nation allemand, scellée par la proclamation de l’Empire allemand à Versailles en janvier 1871. L’équilibre européen, patiemment construit depuis 1815, vole en éclats : l’Allemagne, désormais unifiée, devient la première puissance continentale, bouleversant les alliances et les rivalités pour des décennies.

Dans le même temps, la société française sort meurtrie mais transformée de l’épreuve. L’échec militaire et politique nourrit un sentiment de déclin, de perte de grandeur, mais aussi une volonté de renouvellement. Les débats sur l’école, l’armée, la citoyenneté, la laïcité puisent en partie leur vigueur dans la leçon amère de 1870. La mémoire de la défaite, la perte de l’Alsace-Moselle, la blessure nationale irriguent durablement la vie politique et culturelle du pays. Les générations qui suivent vivent sous le signe de la « Revanche », de la reconstruction et du sursaut républicain. Le traumatisme s’inscrit dans la pierre des monuments aux morts, dans les œuvres littéraires, dans les rituels commémoratifs qui scandent la fin du XIXe siècle.

La déclaration de guerre de l’été 1870 est donc bien plus qu’un simple acte diplomatique ou militaire. Elle cristallise des tensions profondes, accélère des dynamiques de longue durée et imprime une marque indélébile sur les sociétés européennes. L’épisode s’inscrit dans l’histoire mondiale par ses conséquences : la montée des nationalismes, l’affirmation des États-nations, la course aux armements et l’escalade des rivalités qui mèneront, quelques décennies plus tard, à la Première Guerre mondiale. La guerre de 1870 apparaît, avec le recul, comme l’un des laboratoires de la modernité politique et militaire, avec ses mobilisations massives, ses sièges, ses armées de conscription, ses innovations techniques et son impact sur les sociétés civiles.

À l’échelle individuelle, des milliers de familles vivent le bouleversement du temps de paix au temps de guerre, la séparation, l’attente, la peur et, souvent, la perte. Les destins anonymes des soldats et des civils, les récits d’exil, de privation, de résistance ou de collaboration tissent une trame souterraine qui nourrit la mémoire collective. Le choc de l’effondrement de l’État impérial, l’irruption de la République, l’humiliation vécue et transmise s’inscrivent durablement dans la conscience nationale.

Ainsi, le 19 juillet 1870 marque la fin d’un monde et l’entrée dans un autre. Un monde où l’Europe, en croyant préserver ses équilibres, les bouleverse ; où la France, en cherchant à défendre son rang, précipite sa propre métamorphose ; où la guerre, loin d’être un simple affrontement de volontés, révèle la profondeur des mutations en cours. L’événement, replacé dans la longue durée, permet de comprendre comment, derrière la soudaineté du fracas, s’élabore le travail discret du temps, celui qui façonne les nations et les sociétés, bien au-delà de la volonté des hommes.