HISTOIRE D UN JOUR - 17 SEPTEMBRE 1981

HISTOIRE D UN JOUR - 17 SEPTEMBRE 1981

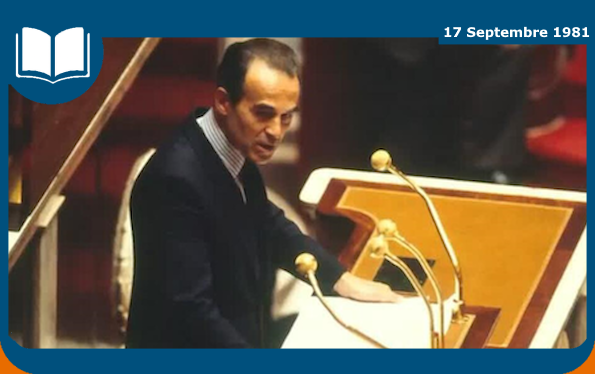

La justice française face à sa conscience

Le 17 septembre 1981, la France se retrouve suspendue aux mots d’un homme, Robert Badinter, Garde des Sceaux dans le gouvernement de François Mitterrand. Devant l’Assemblée nationale, il défend avec force et gravité le projet de loi abolissant la peine de mort. Ce discours n’est pas seulement une plaidoirie, il est un moment charnière où l’histoire, la politique et la conscience nationale se rejoignent. Depuis des décennies, la guillotine plane sur le paysage judiciaire français. Elle a marqué les siècles, redoutée, parfois justifiée, toujours redoutable. Mais en ce début des années 1980, l’horizon s’ouvre et une rupture se dessine, fruit de longues luttes et de multiples débats.

L’arrière-plan est celui d’une France encore marquée par les dernières exécutions. En 1977, Hamida Djandoubi, condamné pour un meurtre atroce, est le dernier homme à être guillotiné. L’image de ce supplice mécanique, dans l’aube d’une prison, trouble de plus en plus une société qui entre dans la modernité des droits de l’homme. Les années 1970 ont vu grandir une contestation intellectuelle et politique contre la peine capitale. Des écrivains comme Albert Camus, dès les années 1950, avaient nourri la réflexion par des textes puissants. Mais c’est l’alternance politique de 1981 qui rend possible le basculement. Élu en mai, François Mitterrand a promis l’abolition dans son programme. Il confie à Robert Badinter, avocat connu pour son engagement contre la peine de mort, la mission d’accomplir cette promesse.

Le 17 septembre, Badinter monte à la tribune. Son discours est construit comme une longue méditation sur la justice et l’humanité. Il ne s’adresse pas seulement aux députés, mais à la conscience collective. Il rappelle que la justice n’est pas vengeance, que l’État ne doit pas se faire bourreau, que la peine de mort ne prévient pas le crime mais enferme la société dans une logique archaïque. Son verbe est solennel mais aussi incarné. Lui-même a défendu des condamnés à mort, il a vu la peur de ces hommes face à la guillotine. Son discours est autant politique que personnel.

Ce jour-là, il souligne l’injustice fondamentale de la peine capitale : son irréversibilité. L’erreur judiciaire, toujours possible, rend ce châtiment insoutenable dans un État de droit. Il évoque aussi la solitude de la France, encore attachée à une peine dont nombre de pays voisins se sont déjà détournés. L’Europe de l’Ouest a largement aboli la peine de mort, la France risque l’isolement moral. Mais au-delà des arguments rationnels, Badinter invoque la dignité humaine comme principe supérieur. Dans ses mots, l’histoire se condense : la Révolution française avait institué la guillotine au nom de l’égalité des supplices, le siècle des Lumières avait rêvé d’une justice émancipée, le XIXe siècle avait hésité entre rigueur et clémence, et voici que le XXe siècle s’apprête à trancher définitivement.

L’Assemblée, ce 17 septembre, est le théâtre d’un débat intense. Les partisans de la peine capitale invoquent la protection des victimes, la nécessité de répondre aux crimes les plus monstrueux, la dissuasion. Ils redoutent que l’abolition ne soit perçue comme une faiblesse face aux criminels. Les opposants au projet brandissent des exemples d’assassinats récents, jouant sur l’émotion. Mais la voix de Badinter domine, parce qu’elle ne nie pas la douleur des victimes, elle refuse seulement d’y répondre par une mort supplémentaire. Les députés se divisent, les passions s’exacerbent, et chacun mesure que l’instant engage bien plus que le sort d’un texte : il engage une conception de la société.

Ce discours ouvre la voie au vote qui aura lieu quelques jours plus tard, le 18 septembre au Sénat et le 30 septembre à l’Assemblée. La loi est définitivement adoptée le 9 octobre 1981. La France rejoint ainsi le mouvement international pour l’abolition, confirmant sa place dans la tradition des droits de l’homme. L’abolition deviendra irréversible, inscrite dans le droit et bientôt dans les engagements européens. Le discours du 17 septembre a marqué le point culminant de ce processus. Il a donné une incarnation à un combat qui dépassait les clivages politiques et qui relevait de la conscience universelle.

Il faut mesurer à quel point ce moment fut aussi l’aboutissement d’un long chemin. La France avait connu, tout au long du XXe siècle, de vifs débats autour de la guillotine. Sous la IVe République, des propositions d’abolition avaient déjà été portées mais n’avaient pas abouti. Les crimes spectaculaires, les émotions populaires, la crainte de désarmer la justice, avaient toujours repoussé la décision. Pourtant, dans l’opinion publique, une lente évolution s’opérait. Les images des exécutions, désormais relayées par la presse, produisaient davantage de malaise que de satisfaction. La peine capitale ne suscitait plus l’adhésion massive d’autrefois. Le rôle des intellectuels, des avocats, des militants des droits de l’homme, fut décisif dans ce basculement des sensibilités.

Il ne faut pas oublier non plus que l’abolition de 1981 intervient dans un contexte politique très particulier. L’arrivée de la gauche au pouvoir, après plus de deux décennies d’opposition, constitue une rupture majeure. Mitterrand, en inscrivant l’abolition dans son programme, affirme que la gauche entend réformer en profondeur la société française. Cette mesure n’est pas isolée : elle accompagne d’autres réformes emblématiques, comme la dépénalisation de l’homosexualité ou l’extension des libertés publiques. Mais l’abolition a une portée symbolique unique, car elle touche au cœur de la souveraineté étatique : le droit de donner la mort.

Après cette date, la peine de mort devient en France un souvenir, un objet d’histoire, une cicatrice refermée. Elle ne disparaît pas pour autant de la mémoire collective. Le spectre de la guillotine, les images des exécutions nocturnes, les débats passionnés qui les entouraient, restent vivants dans l’imaginaire social. Mais désormais, l’État français n’a plus le droit de donner la mort. Ce changement de perspective redéfinit la justice : elle ne se confond plus avec la vengeance, elle cherche à s’affirmer comme un horizon de dignité. Badinter, par son éloquence, a su cristalliser cette mutation.

Ce moment du 17 septembre 1981 illustre à quel point une date peut devenir un jalon dans la longue durée. Elle est la rencontre entre un homme, une institution et un peuple. Elle montre aussi combien l’histoire des lois est inséparable des histoires individuelles. Le parcours de Badinter, marqué par l’horreur de la Shoah et par ses combats d’avocat, nourrit son engagement. Son discours est l’aboutissement de toute une vie consacrée à l’idée que la justice doit protéger la dignité humaine. En cela, il rejoint d’autres grandes voix abolitionnistes de l’histoire, qui avaient porté la même exigence bien avant lui.

L’abolition de la peine de mort en France ne fut pas une évidence immédiate. Elle fut le fruit de débats, de résistances, d’une lente maturation de la société. Le 17 septembre est la date où cette maturation trouva sa voix. Depuis lors, la France s’est engagée sur la scène internationale pour la promotion universelle de l’abolition. Elle plaide dans les enceintes de l’ONU, du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne, pour que ce choix devienne partagé. Ainsi, l’écho du discours de Badinter dépasse les murs du Palais Bourbon, il résonne encore dans le monde entier.

Ce qui fait la force de ce moment, c’est la conjugaison entre le politique et l’intime. Badinter n’est pas un ministre quelconque défendant un texte imposé par la raison d’État. Il parle avec l’autorité de son expérience personnelle, de ses combats, de sa conviction profonde. Ses mots traduisent une émotion contenue, mais perceptible, qui touche au-delà des arguments. Dans les années suivantes, il sera reconnu comme l’artisan majeur de l’abolition, son nom restera indissociable de cet acte fondateur. Et dans l’histoire politique française, rares sont les lois aussi fortement associées à une personnalité.

L’écho de cette journée se mesure encore aujourd’hui. La peine de mort n’a pas disparu dans le monde, et chaque année des États continuent d’exécuter. Mais l’exemple de la France de 1981 nourrit les combats contemporains. Dans les discours des abolitionnistes d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique, on retrouve souvent la référence à ce moment français. Le 17 septembre 1981 est devenu une date internationale, parce qu’elle incarne la possibilité d’un basculement. Elle montre qu’une société peut décider, au terme d’un long débat, de tourner la page d’un héritage jugé incompatible avec la dignité humaine. Et elle rappelle que les choix d’hier dessinent les horizons de demain.

Ce moment fut aussi la porte ouverte à une recomposition profonde du droit français. Dans les années qui suivirent, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation reprirent l’esprit de l’abolition pour affirmer la primauté de la dignité humaine dans d’autres domaines : bioéthique, protection des personnes vulnérables, lutte contre les traitements inhumains. L’abolition de la peine capitale devint un précédent, une matrice pour l’élargissement des droits fondamentaux.

Il est essentiel de rappeler que ce combat ne fut pas seulement celui d’un ministre, mais d’une génération militante. Associations, intellectuels, avocats, citoyens engagés avaient préparé le terrain. Badinter fut leur porte-voix, mais derrière lui se tenait une société en transformation. Ce 17 septembre 1981, ce fut tout un pays qui prit une décision de civilisation.