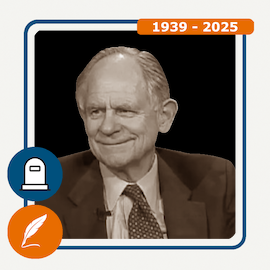

FRANCE - ANNIVERSAIRE

FRANCE - ANNIVERSAIRE

Jean-Pierre Raffarin, à la lisière des provinces, l’écho d’un modéré

Jean-Pierre Raffarin voit le jour le 3 août 1948 à Poitiers, au cœur de cette France discrète qui s’étire sur les terres limousines et poitevines, entre la rigueur des bocages et la douceur des vallées. L’enfance du futur Premier ministre se déroule dans ce décor empreint de ruralité, de traditions familiales et de modération. Il est le fils de Jean Raffarin, figure locale, professeur d’université, qui transmet à son fils le goût du débat et l’attachement à la terre, à la fois enracinement et tremplin. Ce monde, où la parole a valeur d’engagement, marque durablement l’enfant puis l’adolescent, dont la scolarité s’effectue d’abord dans l’intimité provinciale avant de se poursuivre à Paris, dans le sillage des grandes mutations de la France des années 1960.

Dans la capitale, Jean-Pierre Raffarin s’imprègne des effervescences du moment, tout en conservant l’équilibre tranquille qui le caractérisera tout au long de sa vie. Il intègre l’Institut d’études politiques de Paris, où il se forme aux arcanes du pouvoir, puis s’oriente vers l’économie. Très vite, il manifeste une appétence pour la chose publique, sans jamais succomber à la tentation des extrêmes, incarnant une voie médiane, réformiste et pragmatique, qu’il n’abandonnera plus. Son engagement auprès des Jeunes Giscardiens dans les années 1970 consacre son attachement à un centre droit ouvert, européen et humaniste. Son parcours politique se tisse d’abord à l’échelle régionale, au rythme des assemblées locales, des élections de proximité, des réalités concrètes du terrain.

Son mariage avec Anne-Marie, discrète et précieuse alliée, ancre sa vie privée dans une stabilité à l’image de son parcours : peu exposée, rarement livrée aux médias, mais décisive dans la construction d’un équilibre personnel. Le couple donne naissance à une fille, Fleur, qui, dans l’ombre protectrice de la notoriété paternelle, grandit sans éclats. La famille Raffarin incarne une normalité assumée, sans ostentation ni scandale, reflet d’une génération politique moins avide de lumière que soucieuse du travail bien fait.

C’est dans la sphère régionale que se forge l’essentiel de la méthode Raffarin. En 1988, il accède à la présidence du conseil régional de Poitou-Charentes. Il y développe une vision singulière de l’action publique, axée sur la décentralisation, la proximité, la recherche de compromis et l’écoute active des territoires. Loin de Paris, il affine un art du dialogue, du consensus et du respect des particularismes locaux, qui deviendra sa marque de fabrique. Pendant plus d’une décennie, il façonne la région à son image, modernise l’appareil administratif, favorise l’innovation, et défend un ancrage rural menacé par la centralisation.

Dans le même temps, Raffarin s’implique au sein des partis centristes et libéraux, d’abord à l’UDF, puis au sein du mouvement de Valéry Giscard d’Estaing, avant de rejoindre la nébuleuse de la droite républicaine, jusqu’à l’UMP. Il incarne ce courant modéré, souvent marginalisé par les soubresauts de la vie politique nationale mais jamais totalement effacé. Sa fidélité aux idéaux européens et sa volonté de réformer en douceur lui valent une réputation d’homme de dialogue, accessible, peu enclin aux coups d’éclat mais redoutable dans la durée.

Son passage au Parlement européen, à partir de 1989, lui ouvre les portes d’une autre dimension, celle des équilibres continentaux et des grandes négociations institutionnelles. Là encore, Raffarin se distingue par sa capacité d’écoute, sa discrétion et une certaine ironie dans le verbe, marque d’un tempérament à la fois lucide et détaché. Il observe, apprend, s’adapte, et construit patiemment des réseaux, au service d’une vision d’une Europe des régions et du dialogue entre les peuples.

L’ancrage national s’impose en 1995 lorsqu’il est nommé ministre des PME, du Commerce et de l’Artisanat dans le gouvernement d’Alain Juppé. Son passage à ce poste, puis, en 1997, sa défaite aux élections législatives, témoignent de la difficulté pour un provincial de s’imposer dans un univers politique de plus en plus centralisé et médiatisé. Raffarin n’en demeure pas moins un acteur clé de la recomposition du centre droit, œuvrant à la fois dans l’ombre des cabinets ministériels et sur le terrain des réalités régionales.

Le basculement intervient en 2002, au lendemain de la victoire de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen lors de la présidentielle. Raffarin, dont la loyauté et le sens de l’équilibre sont appréciés du président, est nommé Premier ministre. C’est la reconnaissance d’un itinéraire fait de patience et de persévérance. Sa nomination surprend, tant le personnage semble étranger à la brutalité des affrontements parisiens. Pourtant, il imprime rapidement sa marque, celle d’un chef de gouvernement soucieux de dialogue social, de réformes mesurées, et d’un rapport apaisé avec les corps intermédiaires.

Les années Matignon, de 2002 à 2005, sont marquées par une série de crises et de réformes. Raffarin engage le pays sur la voie de la décentralisation, par les fameuses « lois Raffarin », et tente de réformer la Sécurité sociale et les retraites dans un contexte social tendu. Il doit faire face à la canicule de 2003, qui révèle les fragilités de la société française, et affronter la colère des électeurs lors des élections régionales de 2004. Sa gestion, marquée par l’empathie et la recherche de solutions concertées, ne parvient pas toujours à répondre à la défiance d’une partie de l’opinion, mais laisse l’image d’un homme de compromis et d’écoute.

La défaite du référendum sur la Constitution européenne en 2005, qu’il a soutenue avec conviction, précipite sa démission. Raffarin quitte Matignon sans amertume, fidèle à ce tempérament lucide qui refuse le pathos et les rancœurs. Il laisse à ses successeurs une France confrontée à ses doutes et à ses contradictions, mais également un style politique basé sur la concertation, la proximité, et l’humour pince-sans-rire, devenu sa signature.

Après Matignon, Jean-Pierre Raffarin poursuit un parcours singulier, entre la vie parlementaire, le conseil régional, la réflexion sur la mondialisation, et un tropisme croissant pour la Chine. Il devient sénateur de la Vienne, approfondit les relations franco-chinoises, préside la commission des Affaires étrangères du Sénat, et multiplie les missions économiques et diplomatiques. Il fonde Leaders pour la Paix, structure internationale dédiée au dialogue entre nations, où il mobilise son réseau et son expérience pour prévenir les conflits et promouvoir la coopération. Cette période est également celle d’une parole plus libre, où l’ancien Premier ministre, affranchi des contraintes partisanes, partage ses analyses dans les médias et auprès des jeunes générations, sans jamais céder à la tentation de la polémique ou du populisme.

La personnalité de Raffarin, souvent moquée pour ses formules, cache une culture politique nourrie de patience, d’humour et de fidélité aux principes de la République. Il incarne la résilience d’une France des territoires, réformiste, attachée à l’Europe et hostile aux excès de la centralisation. Son héritage politique demeure dans la volonté de rapprocher l’État des citoyens, de redonner du sens à l’action publique locale et de cultiver l’art du compromis.

À l'occasion de ses soixante-dix-sept ans, alors que la vie politique française traverse de nouveaux bouleversements, Jean-Pierre Raffarin demeure une figure singulière, à la croisée de la tradition et de la modernité, de la province et du monde. Sa trajectoire raconte aussi celle d’une époque, celle où la patience, l’écoute et la fidélité au dialogue étaient encore perçues comme des vertus cardinales, à l’heure où le fracas du temps court semble dominer. Il incarne enfin cette certitude que l’histoire de France s’écrit autant dans le silence des provinces que dans le tumulte des capitales.