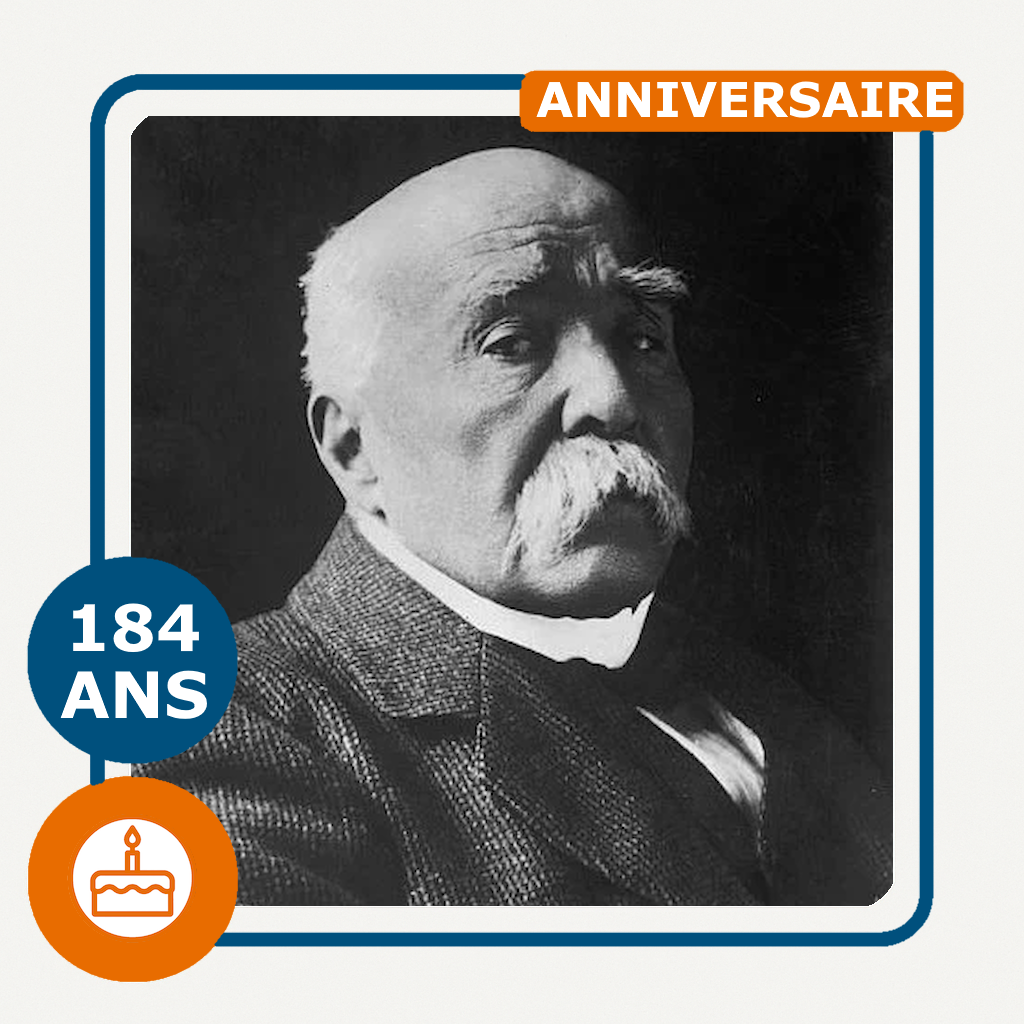

FRANCE - ANNIVERSAIRE

FRANCE - ANNIVERSAIRE

Georges Clemenceau, le Tigre et la victoire

Georges Clemenceau naît le 28 septembre 1841 à Mouilleron-en-Pareds, petit village de Vendée, dans une France encore marquée par l’héritage des révolutions, les fractures religieuses et les répressions politiques. Nous célébrons aujourd'hui le 184ème anniversdaire de sa naissance.

Son père, médecin et républicain convaincu, lui transmet une éducation empreinte de libre pensée et de scepticisme envers l’ordre établi. Dans cette Vendée conservatrice et profondément catholique, grandir dans une famille républicaine représentait déjà une singularité, presque une provocation. L’enfant Clemenceau baigne donc dès sa jeunesse dans une culture de l’opposition, de la contestation de l’autorité, et dans une atmosphère d’engagement politique qui façonnera durablement sa personnalité.

Étudiant brillant, il suit des études de médecine à Nantes puis à Paris. Mais très vite, il se passionne autant pour la politique que pour la science médicale. La capitale, en cette fin du Second Empire, est le lieu des bouillonnements intellectuels et des fermentations révolutionnaires. Clemenceau fréquente les milieux républicains, s’enthousiasme pour la démocratie et la presse, et s’initie à l’art de l’éloquence. Son esprit combatif et son goût du journalisme lui ouvrent les portes de l’écriture polémique, qui deviendra une arme essentielle dans sa carrière. Il voyage aussi aux États-Unis, où il découvre les institutions démocratiques et le pragmatisme américain. Ce séjour le marque durablement : il y admire l’énergie de ce pays, la force de ses institutions, et y trouve un modèle de vitalité républicaine qui renforce ses convictions politiques.

De retour en France, Clemenceau s’installe comme médecin à Montmartre. Mais sa vocation médicale reste vite secondaire face à la politique et à l’action publique. Avec la chute du Second Empire en 1870 et la proclamation de la République, il entre de plain-pied dans la vie politique. Maire du 18e arrondissement de Paris, il se retrouve confronté aux événements dramatiques de la Commune. Bien qu’il ne soit pas communard, il tente une médiation entre les insurgés et le gouvernement, sans succès. Cette expérience le marquera profondément : il restera toute sa vie attaché à l’ordre républicain, tout en conservant une sensibilité sociale aiguë et une méfiance envers les solutions extrêmes.

Élu député radical en 1876, Clemenceau devient rapidement l’un des orateurs les plus redoutés de l’Assemblée. Il s’oppose vigoureusement aux conservateurs, combat sans relâche les monarchistes et incarne la gauche intransigeante. Sa verve lui vaut le surnom de « tombeur de ministères », car il n’hésite jamais à renverser des gouvernements qu’il juge trop tièdes ou compromis avec la droite. Il défend ardemment la laïcité, le suffrage universel, la justice sociale. Pour lui, la République doit être sans concession face aux forces rétrogrades, et elle doit s’affirmer comme un régime fondé sur la raison et le progrès.

Son intransigeance, cependant, le marginalise parfois. Dans les années 1890, il se retrouve isolé et compromis par le scandale de Panama. La suspicion qui l’entoure ternit son image et l’éloigne des bancs parlementaires. Il traverse alors une période difficile, se retirant de la vie politique active. Mais il trouve dans le journalisme une tribune puissante. À travers ses articles, il reste une voix influente et un esprit critique redoutable. C’est dans ce rôle de journaliste qu’il joue un rôle déterminant lors de l’affaire Dreyfus. Il s’impose comme l’un des défenseurs les plus ardents de l’innocence du capitaine injustement condamné. Sa publication du fameux « J’accuse » d’Émile Zola dans son journal marque son engagement indéfectible en faveur de la vérité et de la justice, contre l’antisémitisme et le mensonge d’État. En cela, Clemenceau illustre l’importance de la presse comme contre-pouvoir et comme force morale dans la République.

Au tournant du siècle, Clemenceau revient progressivement sur le devant de la scène politique. En 1906, il devient président du Conseil, c’est-à-dire chef du gouvernement. Il mène une politique énergique, souvent répressive face aux mouvements sociaux, ce qui lui vaut le surnom de « premier flic de France ». Les grèves ouvrières, les manifestations syndicales, parfois violentes, trouvent en lui un adversaire résolu. Mais il n’est pas seulement l’homme de l’ordre : il poursuit aussi la séparation des Églises et de l’État, consolidant l’un des fondements de la République moderne. Il renforce la justice sociale par des réformes, tout en incarnant une forme de pragmatisme républicain qui ne sacrifie pas l’autorité de l’État. Sa poigne et sa capacité à maintenir la cohésion nationale contrastent avec les divisions parlementaires chroniques.

C’est cependant pendant la Première Guerre mondiale que Clemenceau entre véritablement dans la légende. En novembre 1917, alors que la France est épuisée par trois années de guerre, que les mutineries et le découragement minent le front, il est rappelé au pouvoir. À soixante-seize ans, il devient de nouveau président du Conseil. Il prend la tête du gouvernement avec une énergie incroyable, incarnant la volonté de résister jusqu’au bout. Sa formule célèbre, « Je fais la guerre », résume son engagement total. Il impose une discipline de fer, redonne confiance à l’armée et galvanise l’opinion publique. Ses visites fréquentes sur le front, sa proximité avec les soldats, son refus de toute défaite, lui donnent une stature quasi héroïque. Son autorité et son inflexibilité en font le symbole de l’union nationale face à l’ennemi.

Lorsque la victoire arrive en novembre 1918, Clemenceau est acclamé comme le « Père la Victoire ». La population voit en lui l’homme qui a tenu bon quand tout semblait vaciller. À la conférence de paix de Paris en 1919, il représente la France avec une fermeté inébranlable. Il exige de l’Allemagne des réparations lourdes et des garanties de sécurité pour éviter une nouvelle invasion. Face au président américain Wilson et au Premier ministre britannique Lloyd George, il défend les intérêts français avec acharnement. Pour Clemenceau, l’histoire récente justifie cette dureté : deux invasions allemandes en moins d’un demi-siècle ont marqué son pays de blessures profondes. Pourtant, son intransigeance lui vaut aussi des critiques. Certains jugent le traité de Versailles trop dur, porteur de ressentiment et de vengeance ; d’autres, au contraire, estiment qu’il n’est pas assez sévère. Mais pour Clemenceau, l’essentiel était de protéger l’avenir de la France, même au prix de compromis difficiles.

En 1920, il brigue la présidence de la République, mais échoue, victime des manœuvres politiques, de jalousies accumulées et de son caractère rugueux qui lui avait valu autant d’ennemis que d’admirateurs. Déçu, il se retire définitivement de la vie politique. Il se consacre alors à l’écriture, aux voyages, et à ses souvenirs. Ses Mémoires témoignent d’un esprit toujours vif, d’une plume acérée, et d’une lucidité implacable sur son époque et sur lui-même. Loin du pouvoir, il médite sur l’histoire, la guerre, la destinée de la France et sur le rôle qu’il a joué. Il se compare volontiers à un homme qui, au crépuscule, regarde l’océan agité de son temps, avec une satisfaction mêlée de mélancolie.

Georges Clemenceau meurt le 24 novembre 1929, à l’âge de 88 ans, dans sa maison de la rue Franklin à Paris. Sa disparition marque la fin d’une vie entièrement vouée au combat républicain, à la défense de la patrie et à la lutte pour la vérité. Son parcours incarne les contradictions de la République française : l’idéal de liberté et de justice, mais aussi l’usage de la force et de l’autorité. Sa personnalité demeure celle d’un homme de fer, d’un esprit indomptable qui ne cessa jamais de croire à la grandeur de son pays et à la valeur du courage politique.

Clemenceau reste dans l’histoire comme une figure de granit, âpre, passionnée, animée par une énergie que ni les défaites ni les épreuves n’avaient pu briser. Du jeune médecin insurgé de Montmartre au vieillard victorieux de 1918, il incarne la persistance d’une volonté nationale. Son nom est à jamais associé à cette France qui, dans la tourmente, sut trouver en lui une voix de résistance et de victoire. À travers lui se dessine l’image d’une République combattante, parfois autoritaire, mais toujours tendue vers sa survie et son idéal.