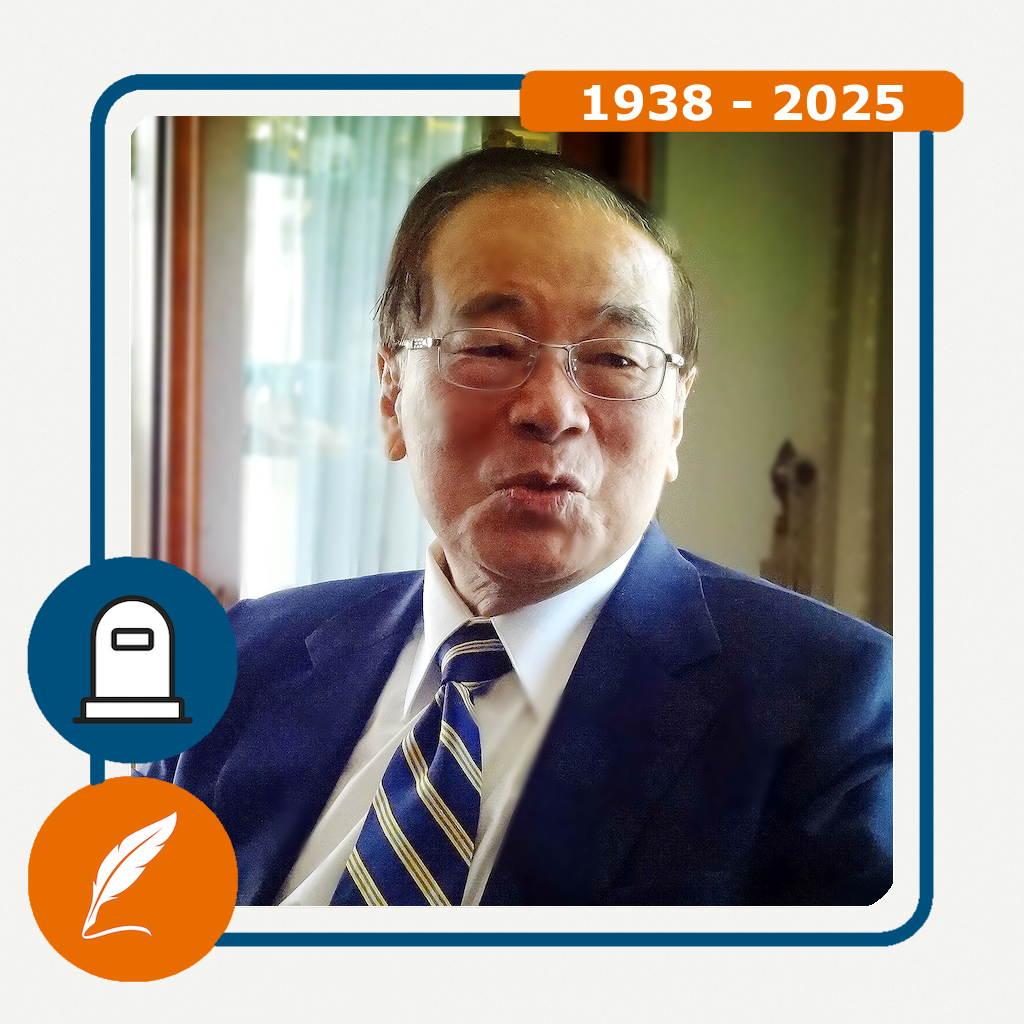

TAÏWAN - NECROLOGIE

TAÏWAN - NECROLOGIE

Chang Chun-hsiung, un premier ministre pour l'équilibre

Chang chun-hsiung, né le 13 mars 1938 dans le comté de Chiayi à Taïwan et décédé le 27 septembre 2025 à l'âge de 87 ans, fut une figure marquante de la vie politique taïwanaise. Sa trajectoire illustre l’évolution démocratique de l’île, les luttes identitaires qui l’ont traversée et les fragiles équilibres entre ouverture sociale, modernisation économique et tensions avec la chine continentale. Issu d’une famille modeste, il grandit dans un Taïwan placé sous l’autorité du kuomintang, où l’expression politique était étroitement surveillée et où la démocratie restait bridée. Ses études de droit à l’université nationale de Taïwan l’amenèrent rapidement à s’intéresser à la justice sociale et à la défense des libertés.

Il débuta sa carrière comme avocat engagé, défendant des figures d’opposition et des militants en butte à la répression politique. Cette pratique le plaça très tôt dans le camp des partisans d’une réforme en profondeur de la société taïwanaise. Il rejoignit les mouvements qui allaient donner naissance au parti démocrate progressiste (pdp), parti d’opposition au kuomintang dominant. Son talent d’orateur et sa capacité à mobiliser des soutiens populaires lui permirent de s’imposer au sein de cette nouvelle force politique, symbole d’une volonté de démocratisation et d’affirmation identitaire taïwanaise.

Son élection comme député marqua le début d’un long parcours parlementaire. Chang se fit connaître par son insistance sur la transparence des institutions, la justice sociale et l’amélioration du sort des classes populaires. Au fil des années, il devint une personnalité centrale du pdp, contribuant à transformer ce parti d’opposition en une force capable d’accéder au pouvoir national. Lorsque Chen Shui-bian fut élu président en 2000, mettant fin à plus d’un demi-siècle de domination du kuomintang, Chang était déjà considéré comme l’un des piliers de la stratégie du parti.

Son rôle prit une ampleur nouvelle lorsqu’il fut nommé premier ministre pour la première fois en 2000. Il dut composer avec une assemblée encore largement dominée par le kuomintang et avec une administration imprégnée de décennies d’habitudes autoritaires. Son mandat s’ouvrit dans un contexte de défiance, mais il s’attacha à mettre en œuvre un programme réformateur. Il impulsa une politique visant à améliorer les infrastructures, à renforcer la protection sociale et à réduire les inégalités. Cependant, ses marges de manœuvre restaient limitées par la nécessité de composer avec une opposition institutionnelle déterminée à freiner les initiatives du nouveau pouvoir.

Il chercha à moderniser le réseau de transport, à investir dans la recherche et l’innovation et à donner plus de moyens aux collectivités locales. Ces projets visaient à renforcer la compétitivité de l’économie taïwanaise dans un contexte de mondialisation accrue. Il promut aussi des mesures de redistribution, s’efforçant de rendre plus équitable l’accès aux services publics. Son approche pragmatique ne fit pas disparaître les clivages, mais elle donna un signal fort : le gouvernement issu du pdp n’était pas une force de rupture brutale, mais un acteur soucieux d’intégrer la société dans son ensemble.

En 2007, il revint à la tête du gouvernement, dans une période de fortes tensions. Le pdp faisait face à des accusations de corruption qui affaiblissaient le président Chen Shui-bian et menaçaient de compromettre la crédibilité de l’ensemble du camp réformateur. Chang, choisi pour sa réputation d’homme intègre et de négociateur habile, fut alors chargé de restaurer la confiance. Son second passage comme premier ministre fut marqué par la volonté d’apaiser les tensions politiques internes et de maintenir un cap réformateur dans un environnement instable.

Il fut confronté à des manifestations de rue, à des critiques de la presse et à une opposition parlementaire déterminée à bloquer les projets du gouvernement. Sa capacité à tenir tête sans tomber dans la provocation fut remarquée. Il rappela sans cesse l’importance du respect des institutions et de l’état de droit, refusant de céder à la tentation de la confrontation directe. Dans une société encore en apprentissage démocratique, cette posture de fermeté tempérée par la recherche du compromis joua un rôle stabilisateur.

Dans cette fonction, il joua aussi un rôle de médiateur. Il s’efforça d’équilibrer les revendications identitaires et souverainistes d’une partie du pdp avec la nécessité de maintenir un dialogue pragmatique avec la chine continentale et avec les puissances internationales. Il promut des politiques de rapprochement économique avec la chine, tout en insistant sur la préservation des institutions démocratiques taïwanaises et sur la nécessité de renforcer les partenariats régionaux et mondiaux. Sa posture était celle d’un réformateur prudent, conscient des risques d’un affrontement direct mais soucieux de défendre la légitimité d’une démocratie jeune et fragile.

Chang marqua aussi son mandat par des efforts pour moderniser l’administration et introduire plus de transparence dans la vie publique. Il soutint des réformes dans le domaine judiciaire et encouragea une presse plus libre, consciente du rôle que pouvait jouer l’opinion publique dans la consolidation démocratique. Malgré les obstacles et les résistances, il contribua à inscrire durablement dans la culture politique taïwanaise l’idée que le pouvoir devait rendre des comptes à la société.

Il mit également en place des mesures visant à améliorer la condition des travailleurs migrants et des minorités, rappelant que la démocratie ne se limitait pas à des élections mais exigeait aussi une justice sociale. Il s’efforça d’élargir la couverture des assurances santé et de garantir une meilleure sécurité au travail. Dans un contexte de transformations rapides, ces initiatives visaient à éviter que l’ouverture économique ne se fasse au détriment des plus vulnérables.

Au-delà de son action institutionnelle, il incarna un style politique fait de sobriété et de rigueur morale. Contrairement à d’autres figures plus charismatiques ou flamboyantes, Chang privilégiait la continuité et la recherche de compromis. Cette approche lui valut parfois des critiques, certains estimant qu’il manquait d’audace face aux défis stratégiques du pays. Mais elle permit aussi de préserver une relative stabilité dans des années marquées par des tensions internes, des pressions extérieures et des mutations économiques rapides.

Son parcours est indissociable du processus de démocratisation de Taïwan. Avocat des opprimés devenu premier ministre, il incarne le passage d’un ordre autoritaire à une société pluraliste. Ses efforts pour promouvoir une gouvernance plus transparente et un système politique plus équilibré en font une figure respectée, y compris par certains de ses adversaires. Sa mort en septembre 2025 rappelle l’importance de cette génération de responsables politiques qui, dans un contexte difficile, ont œuvré à consolider une démocratie encore fragile.

Il fut aussi un homme d’écriture, publiant plusieurs essais où il exposait sa vision de la démocratie, de la justice et de la place de Taïwan dans le monde. Ses textes insistaient sur la nécessité d’un ancrage populaire de la politique et sur le refus des compromissions avec l’autoritarisme. Il y exprimait aussi sa conviction que la démocratie taïwanaise devait toujours rester vigilante face aux menaces extérieures.

Homme d’une grande discrétion personnelle, il laissa peu transparaître de sa vie intime. Marié et père de famille, il resta attaché à son comté natal de Chiayi, symbole pour lui de ses origines modestes et du lien avec la population qu’il n’a jamais voulu rompre. Ses proches ont souvent rappelé qu’il vivait simplement, loin du luxe et des excès parfois associés au pouvoir. Cette modestie renforça son image de dirigeant intègre.

Sa carrière s’inscrit dans une époque où Taïwan cherchait à définir son identité entre héritage chinois, particularité insulaire et aspirations démocratiques. Chang contribua à faire avancer ce débat en insistant sur la nécessité de concilier réformes politiques, cohésion sociale et ouverture internationale. Ses mandats de premier ministre, bien qu’éphémères comparés à d’autres, eurent un poids disproportionné par leur capacité à préserver une continuité démocratique.

À travers son rôle de premier ministre, il laissa une empreinte durable sur la scène politique taïwanaise. Ses mandats, bien que marqués par les difficultés et les compromis, témoignent de la lente construction d’un État moderne et démocratique. Son nom restera lié à l’affirmation d’une gouvernance responsable et à la volonté d’inscrire Taïwan dans le concert des nations démocratiques, tout en maintenant un fragile équilibre avec son puissant voisin.

Chang chun-hsiung disparaît ainsi comme l’un des artisans silencieux de la démocratie taïwanaise. Sa vie résume l’histoire récente d’une île en quête de reconnaissance et de stabilité. Sa mémoire perdurera dans les institutions qu’il a contribué à renforcer et dans l’idée qu’un homme politique, même dans la tempête, peut choisir la voie de la modération et de l’intégrité.