HISTOIRE D UN JOUR - 22 OCTOBRE 1957

HISTOIRE D UN JOUR - 22 OCTOBRE 1957

Papa doc, la longue nuit haïtienne

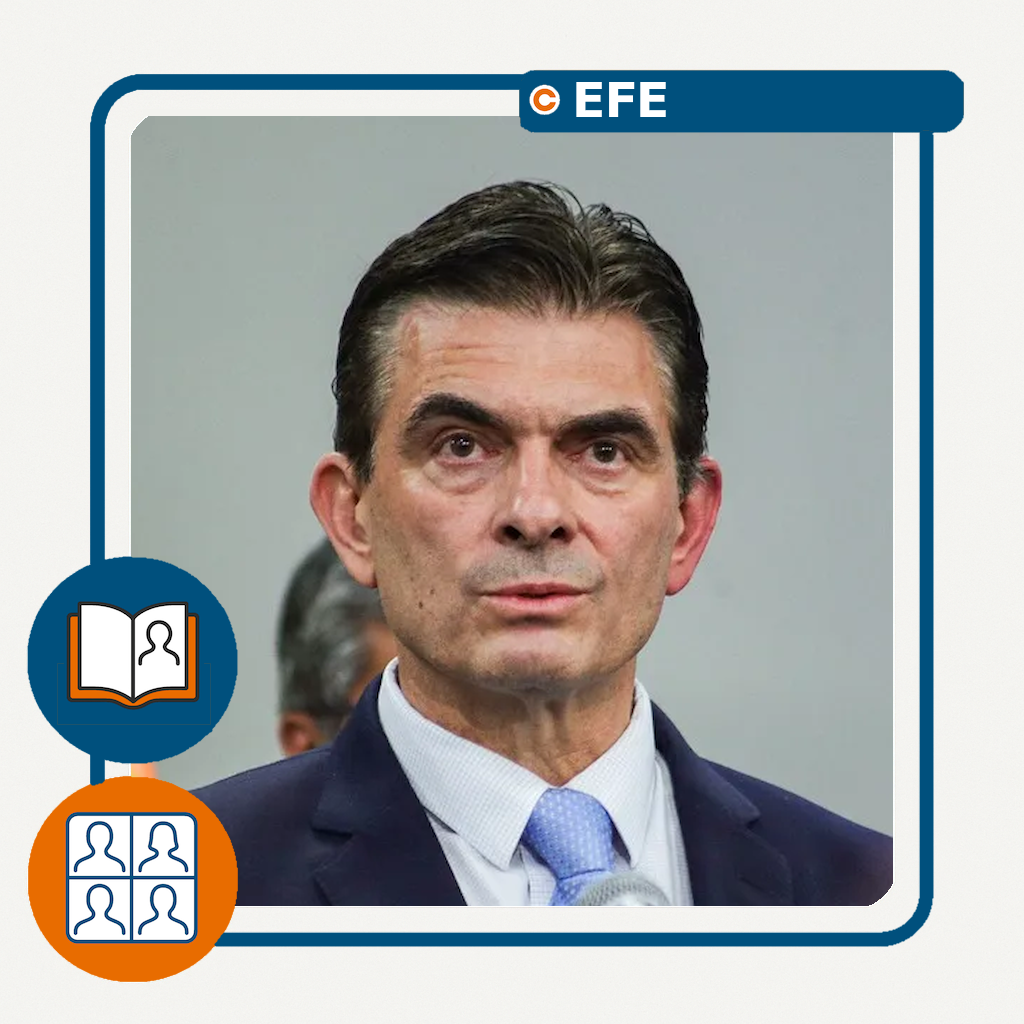

22 octobre 1957 : à Port au Prince, François Duvalier prête serment comme président d’Haïti. Le geste paraît simple, pourtant il noue des fils anciens. L’État issu de l’indépendance de 1804 a connu guerres civiles, révolutions de palais, occupations étrangères et brèves parenthèses de réformes. Le vote qui a porté Duvalier clôt une année de troubles, mais surtout il cristallise une fracture sociale et raciale, la confrontation entre une élite urbaine de couleur plus claire et une majorité noire rurale. Le nouveau président, médecin de campagne devenu homme d’État, se présente comme le porte parole d’une majorité prolétarisée et comme le garant d’une souveraineté mise à mal par un siècle d’ingérences et de dépendances. Derrière l’événement se profilent donc des durées plus lentes, celles des hiérarchies sociales héritées, des réseaux de pouvoir, des économies de plantation et des loyautés locales sans lesquelles rien ne tient au delà de la capitale.

Le contexte immédiat explique la forme de cette prise de pouvoir. Après la chute d’Élie Lescot en 1946, Haïti a cherché un nouvel équilibre. Dumarsais Estimé a tenté d’élargir l’école, d’honorer la culture nationale et de donner une place aux cadres noirs. Paul Magloire a voulu imposer l’ordre et la stabilité monétaire. Rien n’a suffi. La dépendance au café expose les finances publiques, les inégalités restent vives, la police et l’armée construisent leurs propres clientèles. En décembre 1956, Magloire s’effondre, et l’année 1957 aligne gouvernements provisoires, manifestations, proclamations d’état de siège, espérances vite déçues. Daniel Fignolé, figure populaire, est emporté par les remous. Le scrutin qui suit, quadrillé par l’armée et traversé par la peur de la guerre civile, livre la présidence à Duvalier. L’armée, décisive, croit pouvoir tenir le nouveau chef. Elle se trompe sur l’essentiel.

Duvalier comprend d’instinct que la survie politique repose sur deux équations. La première concerne la capitale et l’armée. Il faut neutraliser les casernes sans les humilier, réduire les ambitions des colonels sans déclencher une insurrection. La seconde concerne les campagnes. Il faut bâtir une loyauté qui contourne les circuits traditionnels de l’élite urbaine, parler aux chefs de section, aux notables de bourg, aux prêtres, aux houngans, aux commerçants. Sa réponse tient en une double construction. D’un côté, il crée un contrepoids aux forces régulières, les Volontaires de la sécurité nationale, bientôt surnommés tontons macoutes, qui assurent au palais une force armée personnelle. De l’autre, il tisse un maillage de relais locaux capables de relayer consignes, récompenses et menaces. Le cœur du système n’est pas d’abord une loi ou un plan, mais une circulation d’ordres et de peurs qui descendent et remontent chaque jour.

Cette architecture s’appuie sur une grammaire idéologique claire, le noirisme. Duvalier la présente comme la revanche pacifique de la majorité noire contre une minorité de couleur qui aurait accaparé l’État, les banques, la diplomatie et les honneurs. Le thème n’est pas neuf, mais il devient instrument de gouvernement. Il justifie des nominations, des purges, des promotions, des redistributions. Il offre au président la posture d’arbitre protecteur, Papa Doc, qui parle la langue des campagnes et revendique la continuité avec la geste révolutionnaire de 1804. Il emprunte aux codes religieux et aux imaginaires populaires, joue de la rhétorique de la protection, multiplie les signes de proximité. Cette dramaturgie politique n’est pas simple mascarade, elle met en forme des attentes de dignité et des humiliations anciennes, ce qui lui donne une profondeur que la répression seule n’aurait pas produite.

La violence est constitutive du système. Fort Dimanche symbolise la prison politique, mais au delà de ses murs, la peur circule. Arrestations nocturnes, disparitions, passages à tabac, exils forcés, confiscations administratives, tout cela devient langage du pouvoir. Les milices recrutent parmi des jeunes sans emploi, des ruraux ambitieux, des employés précaires qui trouvent là salaire, arme, prestige et impunité. Les enquêtes intérieures pénètrent les familles. Les rumeurs servent de preuves. Les purges militaires suivent chaque soupçon. Le mécanisme n’est pas improvisé, il repose sur la multiplication des dépendances. Un chef protège son quartier, mais il dépend d’un supérieur qui dépend du palais. Le citoyen demande un papier, mais il dépend du macoute qui dépend d’une faveur. La pyramide est solide parce qu’elle est faite de milliers d’échanges inégaux qui tiennent la société en otage.

Le régime se consolide aussi par le rite. La radio diffuse une liturgie politique faite de musiques, d’allocutions, de communiqués. Les cérémonies publiques encadrent les foules. Les portraits présidentiels envahissent bureaux et boutiques. Les symboles nationaux sont réagencés. En 1964, une nouvelle constitution proclame Duvalier président à vie et consacre l’exception. Le drapeau est modifié pour signifier la rupture et sceller la prééminence du récit noiriste. Les scrutins deviennent plébiscites, les chiffres s’alignent sur la volonté officielle, et l’arithmétique politique sert de preuve de loyauté. La centralité de la parole présidentielle, répétée, commentée, détachée des faits, installe un temps politique circulaire où l’annonce compte plus que l’exécution.

La dimension internationale, dans la guerre froide, fournit un arrière plan favorable. En se posant comme rempart contre le communisme caribéen après la révolution cubaine, Duvalier obtient des répit diplomatiques et des marges de négociation. L’aide américaine se suspend quand les exactions deviennent trop visibles, puis se rouvre en fonction des priorités de Washington. Le président hait l’ingérence mais sait la monnayer. Il cherche des appuis en Amérique latine et en Afrique, multiplie les gestes symboliques, joue des rivalités régionales. La condamnation morale existe, mais la stratégie globale des grandes puissances laisse des interstices que le régime exploite avec constance.

Les complots, réels ou supposés, servent de carburant. En 1959, des exilés tentent un débarquement et sont écrasés. En 1963, une conspiration d’officiers devient prétexte à une purge large des casernes et des ministères. Chaque crise renforce l’appareil macoute. Les chefs montent puis tombent. Clément Barbot, figure de terreur, finit traqué et abattu. La hiérarchie parallèle s’épaissit de factions, toutes dépendantes de la faveur présidentielle. Cette instabilité contrôlée empêche la formation d’un contre pouvoir cohérent et entretient la vigilance des fidèles, qui savent que toute position est provisoire.

L’économie ne s’effondre pas d’un seul bloc. Elle décline par à coups, au rythme des cyclones, des cours du café, des sanctions et des prédations. Les routes se dégradent, la capitale s’étend sans plan, les campagnes se vident de jeunes, l’artisanat perd des débouchés. Le tourisme des années 1950 s’éteint, effrayé par la réputation du pays, happé par d’autres Caraïbes. Les capitaux locaux se mettent à l’abri, la contrebande prospère, l’État puise où il peut. Dans ce contexte, la diaspora prend forme. Étudiants, cadres, médecins, enseignants partent vers l’Amérique du Nord, l’Europe, parfois l’Afrique. Leurs envois deviennent vitaux, leurs réseaux structurent une autre Haïti qui parle aux médias, aux organisations internationales, aux universités.

Sur le long terme, l’innovation de Duvalier est moins dans l’instrument de la violence que dans la capillarité du contrôle. Le chef ne gouverne pas seul. Il délègue, fragmente, oppose, arbitre. Les chefs de section ressuscitent en préfets minuscules, les macoutes deviennent partenaires des maires, les policiers surveillent mais négocient, les juges appliquent des textes élastiques. Le droit formel subsiste, mais il s’est vidé de sa capacité à protéger. Chacun apprend l’art d’obtenir une signature, un cachet, une grâce. La corruption n’est pas un accident moral, elle est le mode opératoire d’un État qui ne peut payer correctement et qui achète des fidélités en nature.

La santé du président se dégrade dans les années 1960. Le médecin se soigne lui même, s’entoure de praticiens fidèles, sacralise sa personne. Le discours officiel glisse vers la permanence. La succession entre dans les conversations, non comme hypothèse mais comme nécessité. En 1971, la constitution est révisée pour permettre à Jean Claude, très jeune, de devenir président à vie à la mort de son père. L’État devient patrimoine transmissible. La dictature se convertit en dynastie, comme si la durée devait se prouver par l’hérédité. La scène de 1957 trouve ainsi son prolongement logique, qui dira la solidité et les limites du dispositif.

Revenir à la journée du 22 octobre, c’est donc comprendre qu’un moment bref a ouvert une structure. Les semaines qui suivent donnent des gages de normalité, mais la toile se tend vite. Les auditions, les promotions, les arrestations discrètes, la refonte des uniformes, la montée des macoutes, tout cela s’emboîte. La capitale s’habitue au salut au portrait, la campagne à l’œil du chef de section, l’administration aux consignes orales. Les opposants partent, les prudents se taisent, les ambitieux se rallient. Le pouvoir s’assoit parce qu’il est partout et nulle part, dans un bureau, une cour, une radio, une file d’attente.

Les suites sont lourdes et dépassent 1971. Elles pèsent sur la mémoire, sur la culture politique et sur l’économie. Elles fabriquent des réflexes de méfiance envers la loi, des habitudes d’arbitraire dans les bureaux, des écarts entre façade institutionnelle et pratiques réelles. Elles donnent aux mots de souveraineté, de peuple, de nation, une saveur ambivalente, car ils furent prononcés pour justifier l’écrasement du pluralisme. Elles fabriquent aussi une diaspora vigilante, prête à s’engager pour les libertés quand l’occasion se présente. Elles laissent un pays appauvri, mais riche d’une énergie sociale qui cherche des canaux pacifiques et durables.

L’événement du 22 octobre 1957 ne fut ni un accident, ni seulement le triomphe d’un homme. Il fut la mise en ordre d’un héritage contradictoire et la construction d’un appareil. La dictature violente qui commence ce jour là s’explique par la rencontre d’un projet politique, d’un outillage de contrôle et d’un contexte international propice. Elle dure parce qu’elle épouse la géographie sociale du pays et sait parler aux lenteurs, aux dépendances, aux attentes. Elle échoue parce qu’elle étouffe la création, dépeuple les campagnes, isole la capitale et détruit la confiance. Au bilan, la date initiale aide à lire un demi siècle haïtien : elle ordonne les continuités, révèle les ruptures et laisse ouverte la question d’une reconstruction institutionnelle durable et pacifiée.