PORTUGAL - NECROLOGIE

PORTUGAL - NECROLOGIE

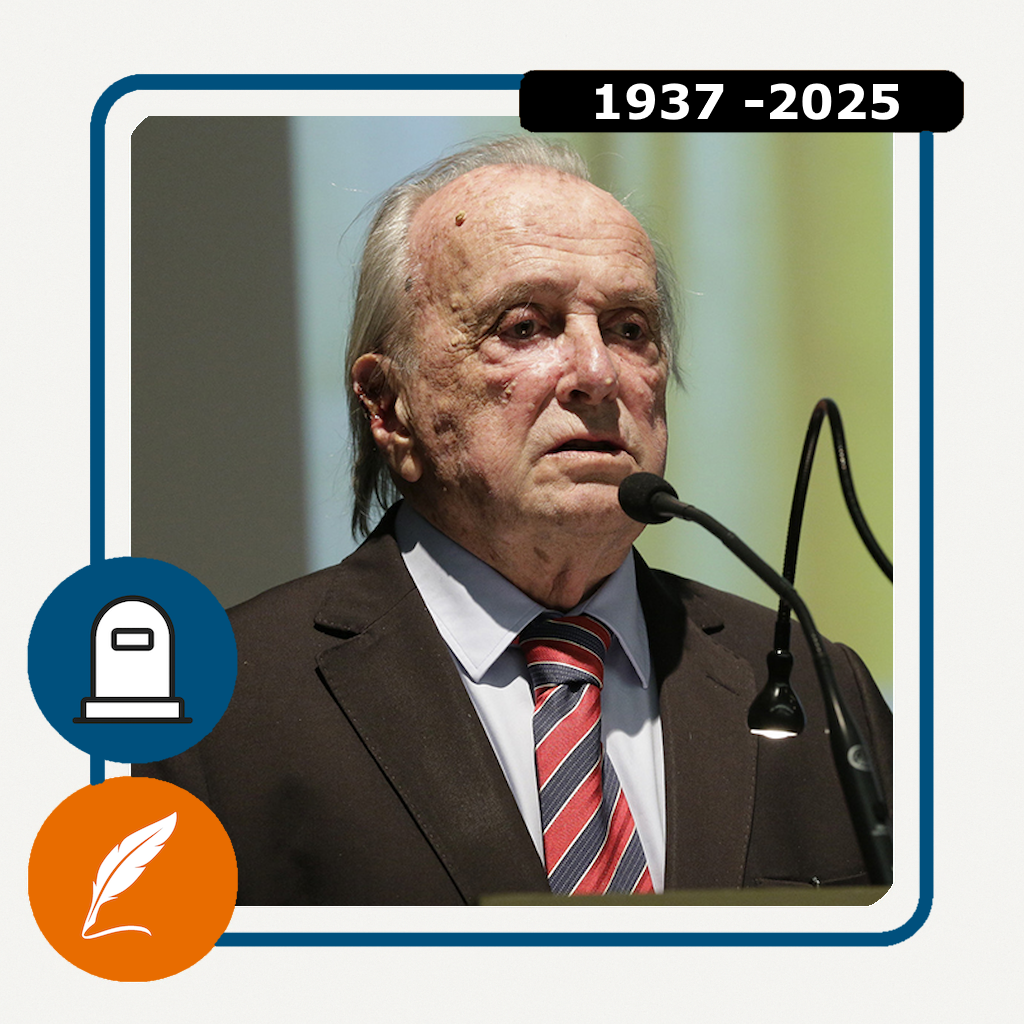

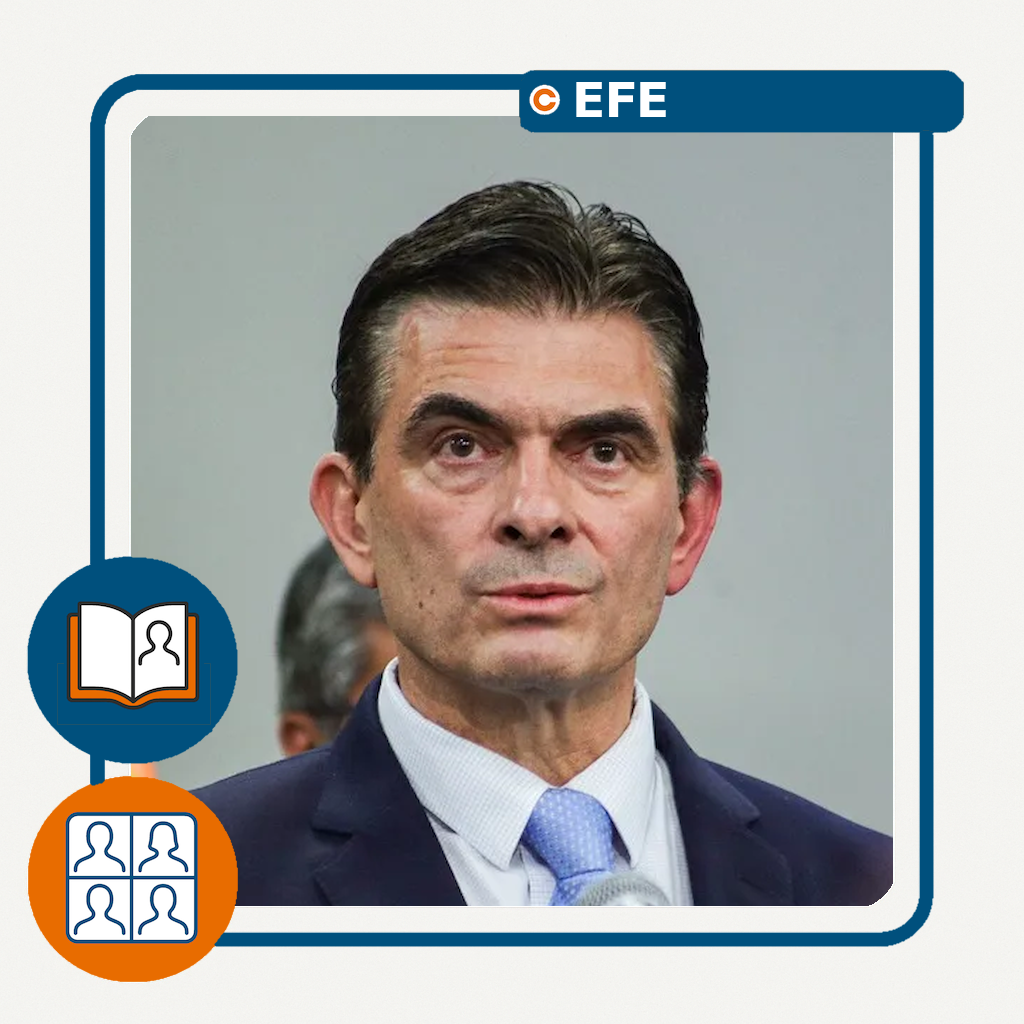

Francisco José Pereira Pinto Balsemão, du journal à l'Etat

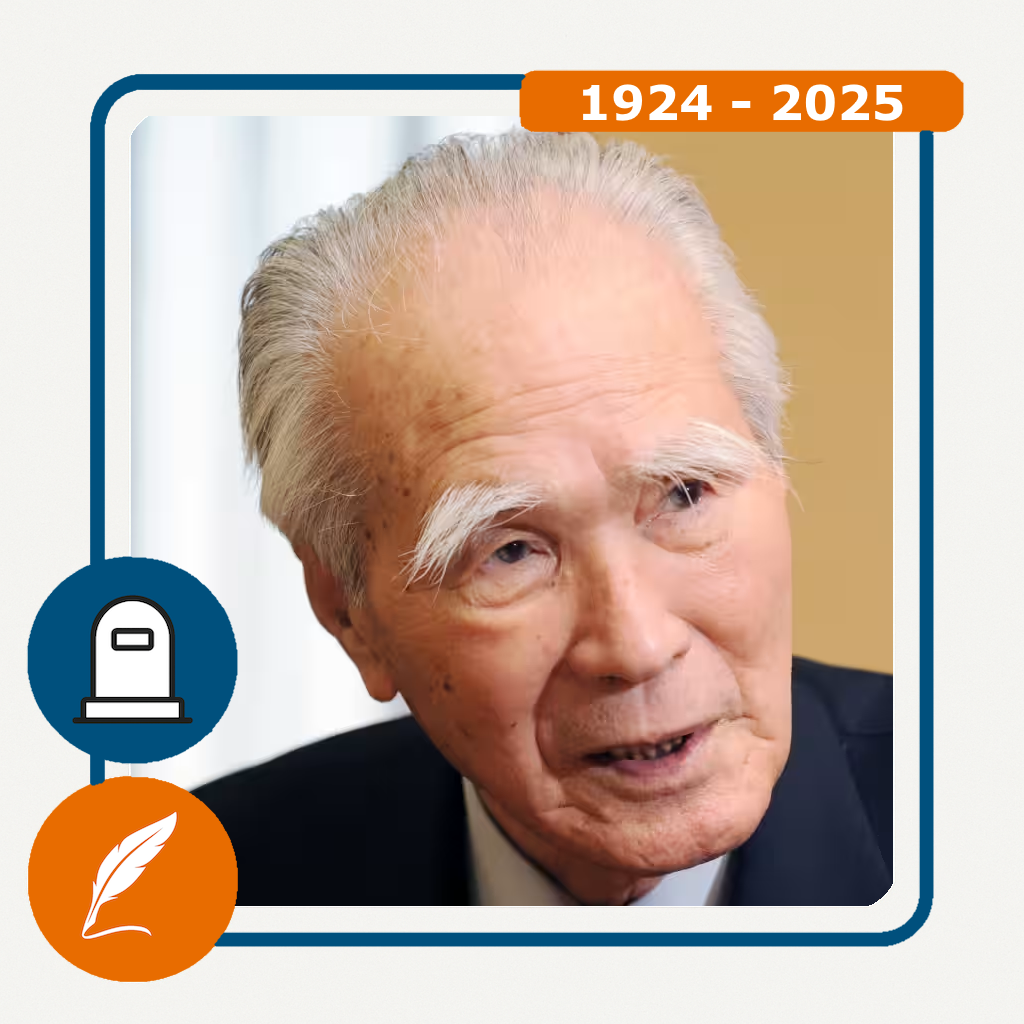

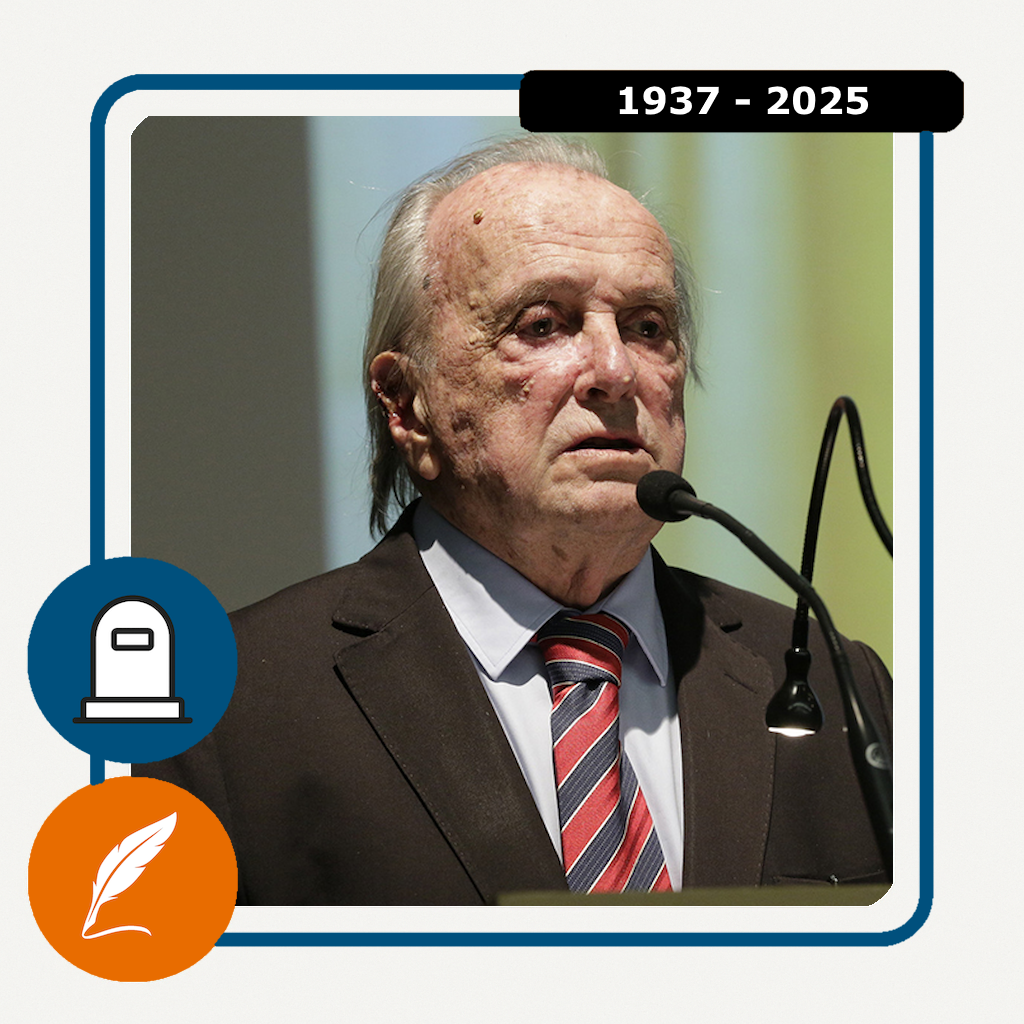

Né le 1 septembre 1937 à Lisbonne, Francisco José Pereira Pinto Balsemão grandit dans un milieu où l’on valorise l’étude, la tenue et la mémoire longue d’un pays ancien. Élève au lycée Pedro Nunes, il choisit le droit à l’université de Lisbonne, où il apprend la logique des textes et la discipline des procédures. Le service militaire dans l’armée de l’air lui donne le sens des organisations, des rapports et des chaînes d’information. De cette jeunesse, il garde un tempérament attentif aux faits, une méfiance des effets et un goût prononcé pour le travail bien réglé. Marié puis remarié, père de cinq enfants, fidèle à Lisbonne, il s’attache davantage aux routines de la maison et aux obligations du métier qu’aux confidences publiques. Le privé reste discret, constant, cadré par une éthique de responsabilité.

Très tôt, il choisit l’imprimerie du réel. Au Diário Popular, quotidien vespéral, il découvre la fabrique du journal, la hiérarchie des titres, la tyrannie des délais et l’art de dire sans trahir sous la censure de la fin de l’État nouveau. Il comprend que la liberté se gagne par méthode. En janvier 1973, il fonde Expresso, hebdomadaire pensé pour donner de la profondeur au débat public. Ce n’est pas seulement un journal. C’est une école d’enquête, de tri, de contexte, qui installe des rituels de lecture hebdomadaires et prépare la société à raisonner plus loin que l’instant. Au cœur des années de transition, l’hebdomadaire facilite l’apprentissage d’une respiration civique entre le souffle court de l’événement et le temps long des structures.

La rupture d’avril 1974 recompose le pays. Ancien député de l’« Ala Liberal » de 1969, il participe avec Francisco Sá Carneiro et Joaquim Magalhães Mota à la fondation du Partido Popular Democrático, futur Parti social-démocrate. Élu à l’Assemblée constituante, puis à l’Assemblée de la République, il s’emploie à la mécanique des institutions plus qu’aux rhétoriques d’estrade. Son profil détonne dans une classe politique en recomposition : éditeur devenu cadre public, il apporte une méthode de journaliste appliquée à l’État. Lire les dossiers comme des épreuves d’imprimerie, traquer la faute de frappe dans une loi, hiérarchiser l’urgent et l’important, voilà son savoir-faire. Il n’a pas la séduction des grandes voix. Il a la persévérance des mains qui composent.

L’Alliance démocratique l’emporte en 1979. Il devient ministre d’État auprès de Sá Carneiro. Le 4 décembre 1980, l’accident de Camarate bouleverse la coalition. Le 9 janvier 1981, Pinto Balsemão est nommé premier ministre. Il préside le VIIe puis le VIIIe gouvernement constitutionnel jusqu’en juin 1983. Sa tâche tient en quelques verbes : stabiliser, ordonner, négocier. Le contexte est rude. L’inflation demeure élevée, les finances publiques sont fragiles, l’appareil productif peine, les entreprises publiques sollicitent la trésorerie de l’État. Les syndicats sont puissants, la rue garde la mémoire des mobilisations récentes, les partis éprouvent la fatigue des coalitions. Le gouvernement pratique une rigueur budgétaire prudente et une gestion patiente des équilibres, plus administrative que charismatique. Pendant quelques semaines à l’été 1981, il cumule les Affaires sociales, signe d’ajustements internes. Le centre-droit gouverne au milieu des tiraillements, et l’on ne lui épargne ni critiques de gauche contre l’austérité ni soupçons de droite contre une prudence jugée tiède. Mais une ligne se maintient : restaurer des procédures, contenir les déséquilibres, préparer l’horizon européen qui, en 1986, scellera l’entrée du pays dans la Communauté.

Son style de chef de gouvernement ressemble à sa pratique d’éditeur. Peu de gestes, beaucoup de papiers. Peu de déclarations, beaucoup de réunions. La politique comme artisanat plus que comme dramaturgie. À cette échelle, sa période est une charnière. Elle ne fabrique pas de légendes. Elle consolide des instruments. Elle ramène l’État à des routines de gestion moins spectaculaires que nécessaires. En février 1983, il quitte la présidence du PSD. Le pays ouvre une autre séquence, mais les méthodes, elles, demeurent comme un apprentissage collectif.

Revenu à ses ateliers d’origine, il élargit le périmètre du métier. Autour d’Expresso, il organise une holding, Impresa, qui agrège la presse, la distribution, la technologie, puis la télévision. En 1992, la libéralisation de l’audiovisuel permet la naissance de SIC, première chaîne privée du pays. Le paysage médiatique s’en trouve reconfiguré. Le monopole est rompu, de nouveaux métiers se stabilisent, des formats se créent, des capitaux circulent, une concurrence s’installe. Impresa devient un groupe multimédia national capable de rivaliser avec des acteurs internationaux tout en conservant une signature portugaise. L’éditeur se fait stratège, mais garde le réflexe du correcteur : un bandeau mal placé, une image mal calibrée, un ordre de sujets mal pensé continuent de l’intéresser autant que l’investissement et la programmation.

La scène professionnelle européenne le sollicite. Il préside des conseils d’éditeurs, siège dans des instituts et des forums, milite pour des standards communs de liberté et de responsabilité. Le pays lui confie aussi des rôles de confiance. À partir de 2005, il siège au Conseil d’État, appui consultatif des présidents successifs. Dans la culture, il préside le jury du Prémio Pessoa, qui distingue chaque année une œuvre ou une trajectoire marquante. Ces tâches prolongent la même conviction : une démocratie se tient par des institutions, des règles, des critères, et par une conversation continue entre ses élites et son public.

La vie privée, elle, demeure à l’arrière-plan. Les mariages, les recompositions familiales, la présence des enfants, la fidélité à Lisbonne, une sociabilité de cafés et de maisons, tout cela existe sans bavardage. On lui prête une politesse ferme, une économie de mots, un humour retenu. Il ne confond pas intimité et communication. Les deuils d’amis, la mémoire de Sá Carneiro notamment, constituent un arrière-plan affectif discret. Mais l’essentiel reste l’œuvre, au sens artisanal, d’un travail répété sur des organisations, des équipes, des formats.

Il faut revenir à ses mandats pour les replacer dans la longue durée. Entre 1981 et 1983, l’État portugais apprend à gouverner hors de l’exception révolutionnaire et avant la grande modernisation des années Cavaco. Les choix budgétaires, souvent impopulaires, cherchent la crédibilité. La politique sociale, sous contrainte, avance par calibrage. La politique européenne s’inscrit dans la préparation de l’adhésion. On lui reproche le manque d’emphase, on reconnaît la continuité des services. C’est une politique de charnière : elle ne dessine pas les grands horizons, elle rend possibles les séquences suivantes. Cette modestie des gestes n’empêche pas la profondeur des effets. Les routines reprises, les finances mieux surveillées, les relations entre partenaires clarifiées, tout cela n’a rien d’éclatant et pourtant compte.

Son legs médiatique, lui, est visible. Expresso tient dans la main et dans la mémoire : il forme des générations, il fixe des cadres d’analyse, il installe des rubriques devenues institutions. SIC, par sa programmation et ses rédactions, transforme les habitudes du public et les carrières des professionnels. Impresa bâtit une capacité technique et humaine qui irrigue durablement le secteur. On peut résumer la méthode par trois verbes qu’il aimait pratiquer : comprendre, structurer, transmettre. Comprendre, c’est l’enquête et la curiosité. Structurer, c’est la hiérarchie et la procédure. Transmettre, c’est l’école de métiers, la promotion de talents, la permanence d’un style.

Les honneurs accompagnent ce parcours sans en faire le centre. Grandes-croix de l’Ordre du Christ, de l’Ordre de l’Infant Dom Henrique, de l’Ordre de la Liberté, il porte ces décorations avec discrétion. Elles reconnaissent un service rendu à l’État et à la culture, dans la politique comme dans l’édition. Là encore, il préfère l’architecture à la proclamation, la règle commune au geste spectaculaire. On devine l’homme derrière les titres : passion du travail éditorial, sens du détail, obsession de l’exactitude, défiance envers les improvisations brillantes.

L’automne 2025 referme la trajectoire. Le 21 octobre, à Lisbonne, Francisco Pinto Balsemão meurt à quatre-vingt-huit ans. Les hommages convergent. Le président de la République salue une figure centrale des soixante dernières années. Le chef du gouvernement propose un jour de deuil national. Le parti qu’il contribua à fonder rappelle son militant numéro un. Les rédactions organisent leur propre cérémonie civique : unes, dossiers, archives, témoignages d’anciens. La société se souvient alors d’un premier ministre sans emphase et d’un éditeur fondateur, deux faces d’un même souci de continuité.

Écrire sa nécrologie impose de tenir ensemble les deux lignes de sa vie. La première est celle du pouvoir, où il fut appelé par la conjoncture à succéder à un chef disparu, gouvernant sans messianisme et laissant une administration plus ordonnée qu’il ne l’avait trouvée. La seconde est celle du métier, où il fit entrer le Portugal dans l’ère des groupes multimédias, en liant la liberté de la presse à la viabilité économique et à des standards professionnels élevés. Ces lignes se croisent en un style : parcimonie des effets, confiance dans le document bien préparé, préférence pour la continuité plutôt que pour la rupture.

Reste un enseignement pour les temps suivants. Les sociétés libres ont besoin de journaux, de chaînes, de standards, de jurys, de conseils d’État, mais aussi d’un sens de la durée qui protège la mémoire commune des emballements. La méthode de Francisco Pinto Balsemão s’énonce simplement et se pratique difficilement : définir des priorités claires, écrire des règles simples, tenir dans la tempête. Elle vaut pour un conseil des ministres, pour une conférence de rédaction, pour un conseil d’administration. Elle explique la reconnaissance persistante de ses pairs, au-delà des controverses de conjoncture.

Au bout du compte, sa biographie tient dans une géographie. Une ville, Lisbonne, comme ancrage. Une maison, Expresso, comme école. Une chaîne, SIC, comme ouverture. Un parti, la social-démocratie portugaise, comme famille politique. Un État, enfin, qui apprend à gouverner en régime de normalité. De l’enfance lisboète aux responsabilités publiques, du cabinet du premier ministre aux studios de télévision, de la table de rédaction aux salles de réunion, la vie de Francisco Pinto Balsemão épouse les mutations du Portugal contemporain. C’est une vie sans grandiloquence, mais avec ce sérieux des choses durables que les nations reconnaissent volontiers après coup. Elle s’achève, mais laisse des institutions qui, chaque semaine et chaque soir, continuent d’informer, de discuter, de relier. Cette continuité, qui est l’autre nom de la civilisation politique, constitue sans doute son véritable monument.