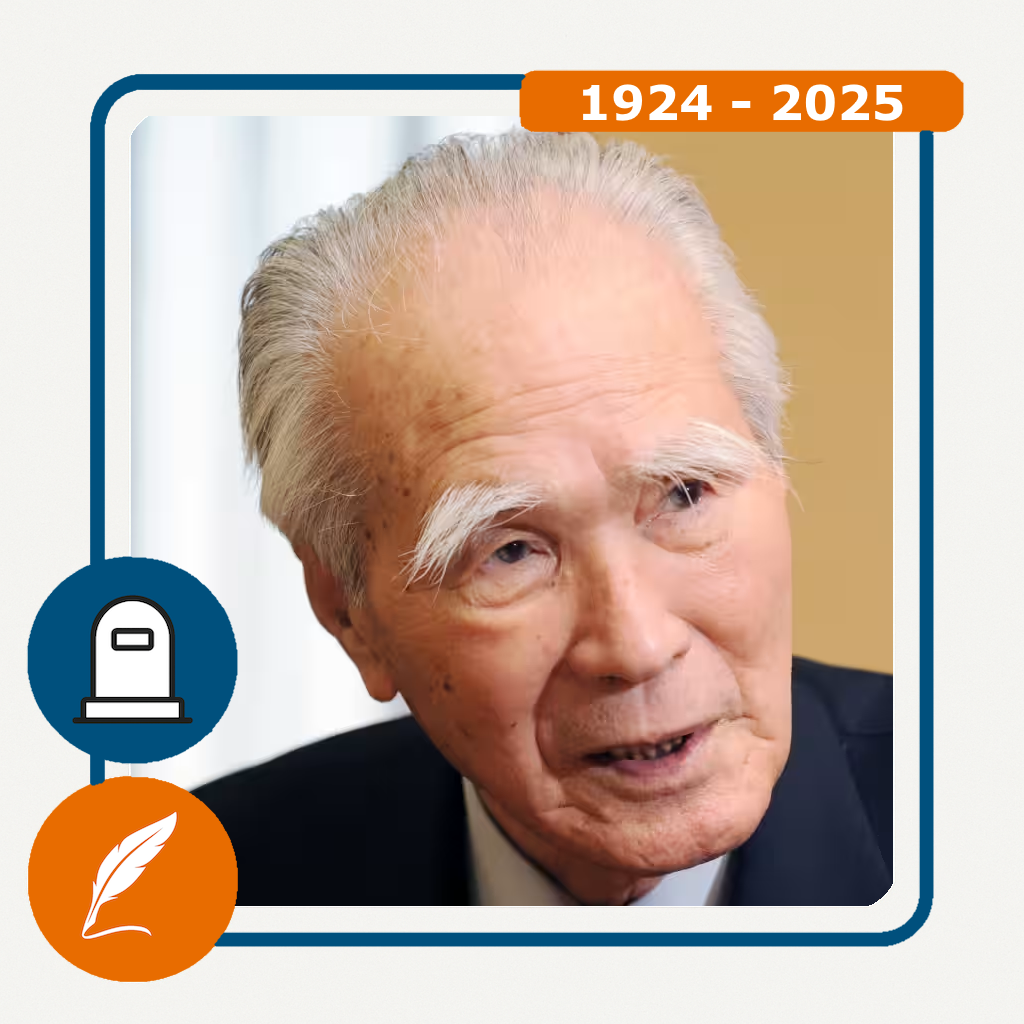

JAPON - NECROLOGIE

JAPON - NECROLOGIE

Tomiichi Murayama, un socialiste au pouvoir, remords et réalisme

3 mars 1924. Naître à ?ita, sur la côte du Ky?sh?, c’est entrer dans un Japon encore rude où la mer et la frugalité ordonnent le quotidien. Tomiichi Murayama grandit dans une fratrie de onze enfants, sixième fils d’un pêcheur. La mort du père, quand il a quatorze ans, l’oblige à livrer des journaux et à travailler à l’imprimerie. Il veut pourtant étudier. À Tokyo, il suit des cours du soir, puis intègre l’université Meiji. En 1944, la mobilisation le rattrape. Affecté d’abord à un chantier naval, il est ensuite incorporé dans l’armée impériale comme élève officier. La capitulation le renvoie à la vie civile, pauvre et déterminée. Diplômé en 1946, il retourne au sud et s’insère dans les réseaux qui reconstruisent les économies locales.

Le premier terrain, c’est la mer. Murayama anime des ligues de jeunes des villages côtiers, pousse à l’organisation de coopératives, aide à monter des caisses et à négocier des prix. Le socialisme, chez lui, n’est pas un catéchisme, c’est une pratique des solidarités. Au fil des réunions, il gagne une réputation d’homme patient et tenace. En 1953, il épouse Yoshie. Deux ans plus tard, en 1955, il est élu au conseil municipal d’?ita. La politique commence par la voirie, l’école, l’eau, les budgets et les compromis. Après huit années de travail municipal, il rejoint en 1963 l’assemblée préfectorale. Le cadre s’élargit mais la méthode reste la même: écouter, compter, ajuster. En 1972, il entre à la Chambre des représentants. Il perd son siège en 1980, le reconquiert en 1983 et restera député jusqu’en 2000.

Au début des années 1990, l’édifice partisan se fissure. Les scandales délégitiment le parti dominant, des coalitions se forment et se défont, et l’électorat cherche une respiration. En septembre 1993, Murayama prend la tête du parti socialiste. Ce n’est pas un sacre d’icône, c’est l’élection d’un organisateur méthodique. Le 30 juin 1994, la Diète l’élit premier ministre grâce à un accord inattendu: socialistes, libéraux-démocrates et réformateurs de Sakigake partagent le pouvoir. Le chef de gouvernement qui arrive au Kantei n’a ni verve oratoire ni appareil idéologique triomphant. Il a un sens aigu des équilibres, une modestie de style et l’idée fixe que gouverner, c’est résoudre.

Gouverner exige d’abandonner des réflexes d’opposition. Murayama admet la centralité du traité de sécurité nippo-américain, pilier de l’équilibre régional, et clarifie la place des forces d’autodéfense dans l’ordre constitutionnel. Il réaffirme la valeur de la Constitution pacifiste, rappelle la priorité de la diplomatie, mais reconnaît que l’alliance structure la sécurité de l’archipel. Ce réalisme ne signifie pas renoncement. Son cabinet fait adopter des réformes modestes en apparence mais durables. Le droit de la responsabilité du producteur est renforcé, afin de mieux protéger les consommateurs. Un cadre de congés pour les aidants familiaux est introduit dans la législation sociale, signal d’une prise en compte nouvelle du vieillissement et des charges de soins. La planification publique de la science et de la technologie est organisée par une loi de base qui donnera ses effets dans la décennie suivante. On a longtemps sottement résumé son passage par une formule: rien de spectaculaire. On peut y voir au contraire un patient travail de couture sur la trame d’un État social et régulateur.

L’année 1995 met cette méthode à l’épreuve. Le 17 janvier, à 5 h 46, un séisme majeur frappe la région du Hanshin. Des échangeurs s’écroulent, des immeubles se plient, des quartiers de Kobe brûlent. Le bilan dépasse six mille morts. Le gouvernement encaisse une critique sévère: lenteur des premières décisions, coordination défaillante entre administration centrale et préfecture, déploiement tardif des forces d’autodéfense. Murayama reconnaît publiquement la confusion. La catastrophe révèle des failles d’organisation et de culture de crise qui seront ensuite corrigées par des protocoles, des exercices et des chaînes de commandement clarifiées.

Deux mois plus tard, une secousse d’un autre ordre déstabilise Tokyo. Un matin de mars, du gaz sarin est diffusé dans le métro par une secte. L’attentat provoque des morts et des milliers d’intoxications. L’effroi est national. L’attaque dévoile la vulnérabilité d’une société urbaine dense face au terrorisme et interroge la coordination entre police, justice, hôpitaux et opérateurs de transport. Le pouvoir resserre les contrôles sur les organisations dangereuses, renforce les outils d’enquête et accélère des chantiers laissés en attente sur la sécurité civile. 1995 inscrit ainsi l’épreuve dans la chair de l’État et impose un apprentissage dont bénéficieront les cabinets ultérieurs.

C’est dans ce même contexte qu’a lieu l’acte le plus durable de son passage au pouvoir. Le 15 août 1995, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la fin de la guerre, Murayama prononce une déclaration qui reconnaît une politique nationale erronée, la domination coloniale et l’agression, les dommages et souffrances infligés aux peuples d’Asie. Il exprime un profond remords et des excuses sincères, appelle à bannir le nationalisme autosatisfait et réaffirme l’engagement pour la paix et le désarmement. Le texte, court et précis, devient une grammaire officielle de la responsabilité. Il sera repris, discuté, contesté parfois, mais il structure la mémoire publique et offre un langage stable avec les voisins, notamment la Chine et la Corée. Par la suite, Murayama veillera jalousement à ce que cette ligne ne soit pas diluée, avertissant contre les tentations révisionnistes.

La coalition qui l’a porté ne survit pas à l’usure et aux tensions. Les partenaires conservateurs regardent vers l’après, les socialistes se divisent entre gardiens de l’orthodoxie et promoteurs d’une social-démocratie pragmatique. En janvier 1996, Murayama se retire. Le parti qu’il a conduit change de nom et devient parti social-démocrate. L’élection qui suit sanctionne la gauche et redistribue les forces au profit des conservateurs et d’un centre neuf. Murayama demeure député jusqu’en 2000, puis quitte la scène parlementaire. Il n’abandonne pas pour autant la parole publique. À intervalles réguliers, il rappelle les vertus de la modération, la nécessité de tenir la Constitution pacifiste, la valeur internationale de l’aveu et du remords bien pesé.

L’homme privé n’a jamais cherché la lumière. Sa ville natale demeure son ancre. On le voit à bicyclette, on l’entend raconter des souvenirs de campagnes locales, on le devine fidèle aux restaurants sans apparat. Les photographies fixent un visage affable, encadré de sourcils épais, un regard précis. Sa génération parlait peu d’elle. La sienne, passée par l’embrigadement et la défaite, encore moins. Ce silence n’est pas retrait. Il relève d’une pudeur et d’une manière d’offrir la priorité au commun. Ceux qui lui sont proches évoquent une énergie patiente, une capacité à écouter sans interrompre et une fidélité aux engagements pris.

Il meurt le 17 octobre 2025, à ?ita, à cent un ans. Sa disparition clôt un siècle presque entier et rappelle un moment singulier de la politique japonaise. On évoque l’homme des excuses, le socialiste parvenu au pouvoir au terme d’une conjoncture improbable, le chef confronté aux catastrophes du Hanshin et au terrorisme dans le métro de Tokyo. On rappelle aussi le député des salles paroissiales, le militant patient des campagnes littorales, l’élu fidèle à sa ville et à ses électeurs. Sa trajectoire épouse la modernisation du pays, de la pénurie d’après-guerre à la puissance industrielle, puis au vieillissement et aux inquiétudes nouvelles. Elle dit la part de l’expérience et des compromis dans la navigation d’un État inséré dans une Asie agitée.

Ainsi se fixe la figure d’un dirigeant de compromis. Non l’art de l’arrangement perpétuel, mais celui de l’accord utile. Dans l’histoire longue du Japon contemporain, Murayama appartient à ces intermédiaires qui traduisent les secousses en institutions. Son legs tient en peu de choses et en beaucoup à la fois: une alliance assumée et pacifiée, une mémoire explicitée, des protections renforcées pour les consommateurs et les aidants, une planification publique de la science. Loin des proclamations, il a montré qu’un pays se gouverne par l’attention aux faits, par des mots justes, par des lois patientes. Dans un monde tenté par les certitudes sonores, il a opposé la sobriété et la continuité.

Dans les rues d’?ita, le matin, la lumière plate sur la baie ressemble à une page claire. On imagine le jeune livreur de journaux, l’étudiant du soir, le syndicaliste des quais, le député appliqué, le chef de gouvernement à la diction lente, puis l’aîné qui conseille sans hausser la voix. Tous appartiennent au même fil. Ils rappellent qu’une vie publique, quand elle est tenue par la patience et la mesure, peut modifier la texture d’un pays. La nécrologie d’un tel homme n’appelle ni emphase ni sévérité. Elle requiert de noter comment, en peu de temps, il a déplacé des repères: une alliance assumée, un passé nommé, une attention neuve au quotidien des familles. Ce mouvement, discret en surface, a produit des effets durables. Il suffit, pour s’en convaincre, d’entendre aujourd’hui encore résonner la formule de 1995 dans les débats de la région et de mesurer, dans la législation sociale, la trace d’un gouvernement qui fit le choix du concret. À l’âge de cent ans, atteint en 2024, il rappelait encore que la paix n’est jamais acquise et que l’humilité devant les faits reste la meilleure école pour les gouvernants ici et maintenant.