NOUVELLE ZELANDE - NECROLOGIE

NOUVELLE ZELANDE - NECROLOGIE

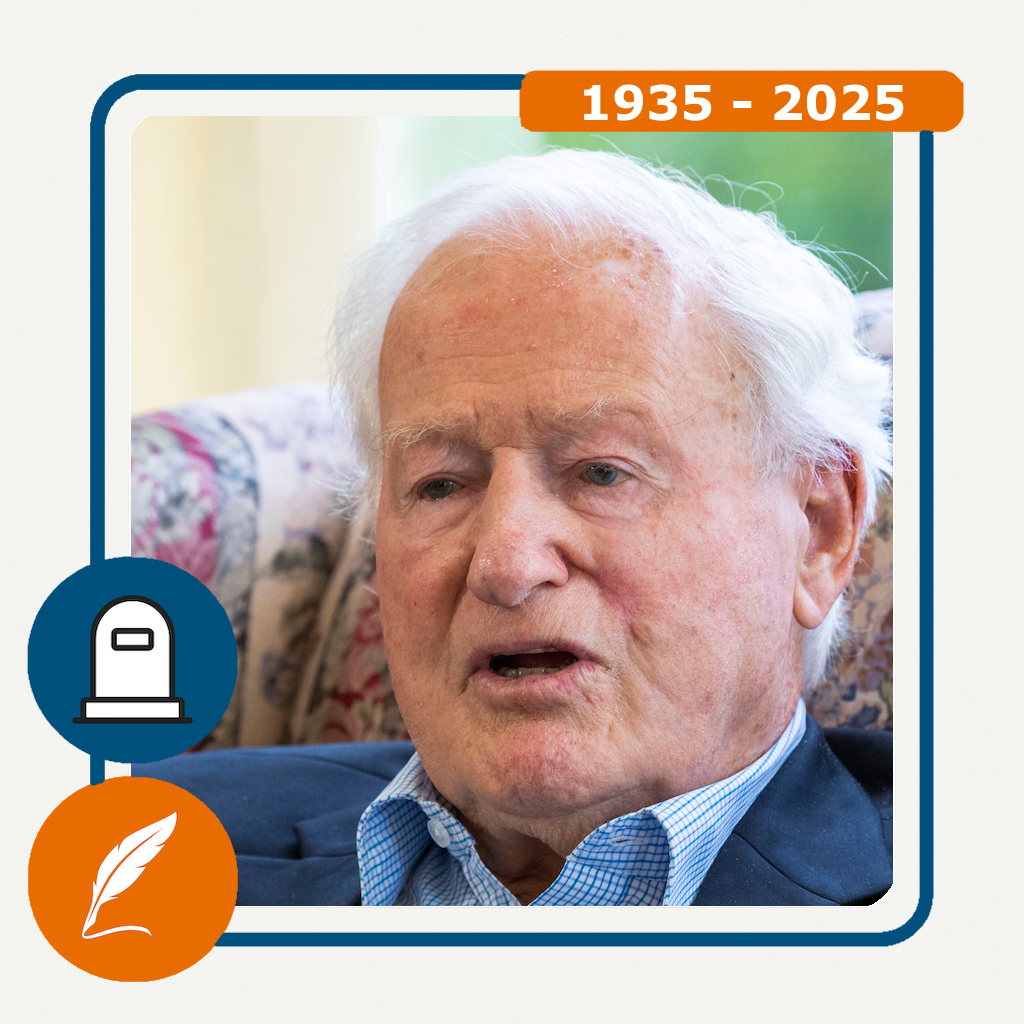

Les jours et la vie de Jim Bolger

31 mai 1935. Né à ?punake, au pied du Taranaki, Jim Bolger grandit dans une famille catholique d’immigrés irlandais, Daniel Bolger et Cecilia Doyle, arrivés de Wexford quelques années avant sa naissance. L’enfance est rurale, rythmée par la traite, l’école et les offices, sous l’ombre portée d’une guerre lointaine qui impose l’épargne et la prudence. À quinze ans, il quitte le lycée pour travailler à plein temps. Ce n’est pas une fuite mais une prise de responsabilité. Le monde qui l’entoure lui apprend le prix de la saison, de la pluie et du crédit, cette économie lente où chaque choix engage l’année suivante. Le jeune homme retient une méthode: préparer, ajuster, recommencer.

Dans les années cinquante et soixante, il devient agriculteur à part entière. À Rahotu puis près de Te K?iti, il achète et emprunte, investit dans l’herbe, les clôtures et les bâtiments, surveille les prix à l’exportation. La Nouvelle-Zélande vit alors de la viande, du lait et de la laine ; la laiterie, la coopérative et les normes sanitaires structurent les décisions quotidiennes. Bolger s’implique dans Federated Farmers, où il apprend la mécanique des comités, la patience des procédures et l’art de convaincre sans hausser la voix. En 1963, il épouse Joan Riddell ; le couple élèvera neuf enfants. La densité familiale et la sociabilité des campagnes en font un homme d’engagements, réglé par des obligations acceptées et tenues.

Ce passage par la vie associative des campagnes conduit naturellement à la politique. Il entre au Parti national, bâtit des réseaux, arpente les districts, mémorise les cartes et cultive une parole de sobriété. En 1972, il est élu député de King Country, vaste circonscription agricole. À Wellington, il écoute plus qu’il ne parle, travaille les textes et tisse une réputation d’homme fiable. Sous Robert Muldoon, il devient successivement ministre des Pêches, de l’Immigration puis du Travail. Ces portefeuilles l’obligent à gérer les frictions du marché, les attentes des employeurs et les inquiétudes des salariés. Il y apprend les limites des slogans, la valeur des mécanismes, le coût de chaque compromis écrit.

L’alternance de 1984 ouvre un cycle de libéralisation conduit par les travaillistes. Le Parti national se déchire puis se réorganise. En 1986, Bolger en prend la tête et reconstruit patiemment l’opposition autour d’une promesse de stabilité budgétaire, de sérieux administratif et de continuité dans l’ouverture économique. Il sillonne les provinces, multiplie les réunions locales, réapprend les attentes d’un pays bousculé par la fin d’un monde protégé. Le 2 novembre 1990, il devient Premier ministre, porté par une victoire ample. Il hérite d’un État en transformation rapide et d’une société partagée entre dynamisme et inquiétude. Sa tâche est d’installer des repères: des règles simples, lisibles, capables de tenir dans le temps.

Le premier mandat fixe des lignes nettes. La lutte contre l’inflation demeure centrale, l’assainissement budgétaire continue, la diplomatie assume la singularité antinucléaire qui distingue le pays depuis le milieu des années 1980. Mais c’est sur le travail que la rupture est la plus sensible: l’Employment Contracts Act de 1991 bascule l’architecture de la négociation collective vers la contractualisation décentralisée. Pour les uns, l’économie y gagne en flexibilité, en investissement et en emploi ; pour d’autres, les syndicats s’affaiblissent et les protections s’érodent. L’effet, durable, ne se réduit pas aux chiffres : il recompose les rapports d’atelier, de bureau et de ferme, modifie les trajectoires de carrière et redessine la conflictualité sociale.

Une autre transformation engage la profondeur historique. Dès 1992, le gouvernement relance les règlements entre la Couronne et les iwi m?ori. Le grand accord sur la pêche conclu cette année-là, puis le règlement Tainui de 1995, installent une méthode faite de reconnaissance, de négociation et de réparation. L’État se dote d’outils administratifs, apprend à rendre justice en chiffres et en terres, adopte un langage juridique capable d’accueillir des mémoires multiples. Rien n’y est simple: les attentes sont immenses, les budgets limités, les blessures récentes. Mais une grammaire s’invente, qui dit la possibilité d’une citoyenneté partagée et d’un avenir construit sur des engagements tenus.

La réforme électorale, enfin, modifie la mécanique du pouvoir. Par référendum, les Néo-Zélandais adoptent la représentation proportionnelle mixte, appliquée pour la première fois en 1996. Les coalitions deviennent la norme. Bolger forme un gouvernement avec New Zealand First ; Winston Peters devient vice-premier ministre et trésorier. S’ouvre une liturgie nouvelle faite d’accords écrits, d’arbitrages permanents et d’une discipline de coalition que le pays apprend en marchant. Le chef du gouvernement s’y montre négociateur patient, gardant l’objectif et cédant sur les apparences, jusqu’à ce que les tensions internes de son propre camp précipitent, en décembre 1997, la passation de pouvoir au profit de Jenny Shipley.

Commence alors une seconde vie publique. En 1998, il quitte le Parlement et devient ambassadeur à Washington. Il y représente un pays petit par la taille, sûr de ses choix stratégiques, commerçant résolu, partenaire fiable dont l’identité antinucléaire ne se négocie pas. La mission américaine affine sa lecture des interdépendances transpacifiques et des normes qui gouvernent les échanges. De retour, il préside New Zealand Post et accompagne la création de Kiwibank, banque de détail à empreinte publique, puis prend la tête de KiwiRail au moment où l’État reprend la main sur le rail. Cette phase, moins visible que la politique partisane, l’enracine dans les infrastructures, la banque de détail, les services postaux, bref la mécanique concrète du pays.

Les honneurs suivent ces services. À la fin de 1997, il est nommé membre de l’Order of New Zealand, distinction suprême et rare. Sa relation aux titres demeure pourtant mesurée: il préfère l’économie des ornements et des cérémonials. Sur les questions de société, son catholicisme se lit dans ses votes de conscience, sans s’imposer comme bannière. La vie privée, avec Joan et leurs neuf enfants, reste un socle. Elle explique peut-être son mépris des improvisations tactiques et son goût pour les compromis solides. Il ne cultive pas l’éloquence de tribune ; il préfère la continuité des politiques publiques, ces architectures patientes qui survivent aux alternances.

Son legs se lit à plusieurs échelles. À l’échelle de l’État, il a consolidé l’architecture monétaire et budgétaire issue des réformes, imposant de la prévisibilité et du cadre. À l’échelle sociale, il a redéfini le marché du travail, créant autant d’opportunités que de controverses, laissant à ses successeurs la tâche d’ajuster les protections. À l’échelle institutionnelle, il a accompagné l’entrée dans la proportionnelle, qui oblige durablement les partis à composer. À l’échelle historique, il a accéléré le mouvement de règlements avec les iwi, scellant l’idée que la reconnaissance juridique peut devenir un outil de reconstruction collective.

Les années 2000 et 2010 le trouvent présent mais en retrait. Conseils d’administration, interventions mesurées et arbitrages dans l’ombre: il continue d’habiter la vie publique sans l’envahir. Installé à Waikanae, il observe la montée de l’Asie, les défis climatiques, la fragilité des économies ouvertes et la vie des provinces que la mondialisation bouscule. Il plaide pour l’investissement dans les compétences, pour des infrastructures robustes, pour une diplomatie attentive au Pacifique et à l’Australie. À l’université de Waikato, qu’il accompagne comme chancelier, il soutient l’idée simple que la mobilité sociale passe par l’enseignement et par des institutions patientes.

La maladie rénale qui le frappe dans la dernière période impose des traitements réguliers et un rythme ralenti. Il ne s’en plaint pas publiquement. Le 15 octobre 2025, à Wellington, il s’éteint paisiblement, entouré des siens à l'age de 90 ans. Autour de son cercueil, on évoque un fils de fermiers devenu Premier ministre, un négociateur obstiné, un ambassadeur sobre, un président d’entreprises publiques attentif aux missions. Son nom se fixe aux années 1990, mais sa trajectoire raconte davantage: le passage d’une économie protégée à un monde ouvert, la recomposition d’institutions adaptées à la coalition, la reconnaissance écrite d’une histoire plurielle.

Ce qu’il laisse dépasse la comptabilité des lois et des investissements. On trouve un État qui a appris la discipline et la mémoire, une économie plus exposée mais plus agile, une société qui a commencé à traiter juridiquement avec son passé. On trouve aussi les traces d’inégalités, de colères syndicales et de précarités que les décennies suivantes s’efforceront de corriger. Le bilan n’est pas un bloc ; il est un paysage, avec des vallées gagnées et des versants encore instables. Sa contribution tient dans la capacité à installer des mécanismes durables, à préférer l’ouvrage solide aux promesses voyantes, à placer la négociation au centre de l’action.

Reste l’image initiale: un fils de fermiers qui quitta l’école à quinze ans, puis traversa, patiemment, tous les étages d’un pays moderne jusqu’au sommet, avant de revenir à l’ombre des institutions. Ce trajet dit la mobilité sociale néo-zélandaise, la valeur des communautés rurales et la possibilité, dans une démocratie robuste, d’un gouvernement par des femmes et des hommes ordinaires appliqués à des tâches extraordinaires. Jim Bolger n’aura pas cherché à incarner une ère ; il aura cherché à la rendre gouvernable. Il laisse la mémoire d’une grandeur de travail, faite de rigueur, de compromis et d’efficacité discrète, où l’État se tient parce qu’on a pris le temps de le construire.

Dans la durée, c’est cette combinaison de prudence rurale et de stratégie publique que retiennent ses contemporains. Il refusa les simplifications, privilégia les compromis opératoires, accepta les coûts politiques des transitions et s’efforça de tenir ensemble efficacité économique, stabilité institutionnelle et reconnaissance historique. On pourra discuter le dosage, contester les instruments, mesurer autrement les résultats ; on reconnaîtra cependant la cohérence d’une pratique. Elle témoigne d’un pays qui change sans se renier, qui écoute le passé tout en bâtissant le présent, et qui attend de ses dirigeants moins des gestes flamboyants que des architectures durables.