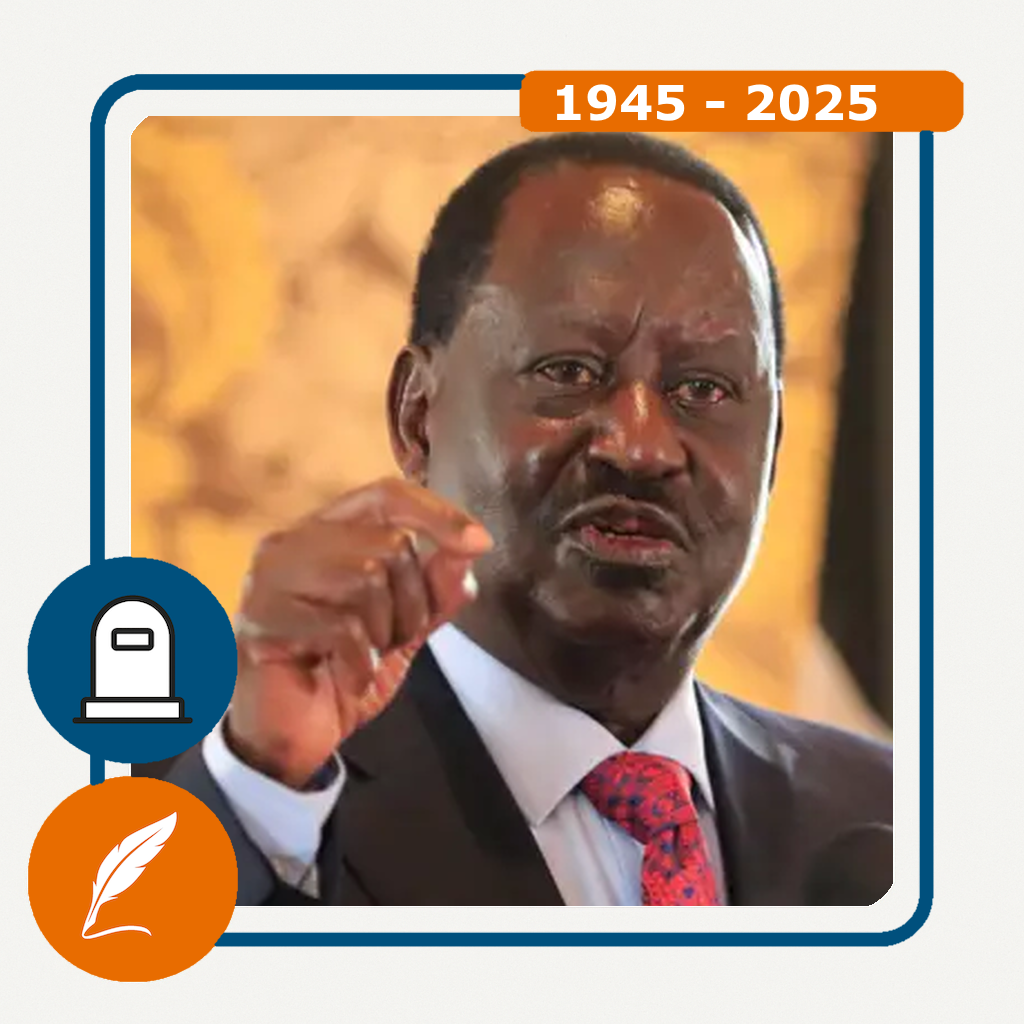

KENYA - NECROLOGIE

KENYA - NECROLOGIE

Raila Amolo Odinga, la patience des fleuves

7 janvier 1945 : naissance de Raila Amolo Odinga à Maseno, dans la Nyanza, dans une colonie britannique en transition. Fils de Jaramogi Oginga Odinga, futur vice-président devenu opposant, et de Mary Juma, il grandit dans une maison où la discussion politique est quotidienne. L’enfance suit le rythme des écoles de Kisumu et de Bondo, puis le lycée de Maranda, qui grave la discipline et l’amour des chiffres. Les paysages du lac Victoria offrent un horizon ample ; ils nourrissent une imagination d’ingénieur autant qu’un sens précoce des rapports de force, au croisement des routes du coton, des pêches et des loyautés familiales. Le jeune homme apprend tôt la double grammaire du pays : patience et mouvement, fidélités locales et ambitions nationales.

Études en Allemagne de l’Est : Leipzig pour la langue, Magdebourg pour l’ingénierie. Il y apprend la précision, la méthode, l’art de planifier et de rectifier. À son retour au Kenya, il enseigne brièvement, puis fonde East African Spectre, spécialisée dans la fabrication et la réépreuve de bouteilles de gaz. L’entreprise reste symbolique vraiment : elle dit le pari d’un pays qui veut transformer ses matières premières et sécuriser l’énergie. L’ingénieur devient entrepreneur, convaincu que l’industrialisation n’est pas un slogan mais une politique. Cette éthique du concret marquera ses années ministérielles : un chantier se mesure à ses délais, ses coûts et sa maintenance, non à ses promesses. Le privé et le public se côtoient, parfois s’entrechoquent, mais l’obsession demeure : constituer une base matérielle pour la mobilité des personnes et des biens, avec l’argument d’investissements patients, de normes et de maintenance.

Les années Moi ferment l’espace politique. Après la tentative de coup d’État de 1982, Raila Odinga est accusé de liens avec des mutins. S’ensuivent arrestations, détentions sans procès, interrogatoires, isolement prolongé, puis exil. La prison apprend la patience et l’économie des mots, l’exil la géographie des alliances et des refuges. Cette expérience creuse un rapport particulier au temps : ne pas confondre vitesse et victoire, préférer la construction de règles à l’éclat des triomphes. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, l’ouverture au multipartisme élargit l’espace, et le pays réapprend le langage de l’alternance.

1992 : élu député de Lang’ata à Nairobi, il conservera ce siège vingt ans. Dans l’hémicycle, il apprend la fabrique des lois, les arbitrages budgétaires et les lenteurs administratives. Ministre à plusieurs reprises, il traite d’énergie, de travaux publics et d’infrastructures. Les mots qui reviennent sont routes, oléoducs, ports, lignes électriques ; ils expriment une stratégie : relier l’océan Indien à l’intérieur du continent, fluidifier les échanges, abaisser les coûts logistiques. L’ingénieur parle encore, sous le politique, quand il plaide pour des contrats exécutés et des ouvrages entretenus. Ainsi se dessine une cohérence : sans réseaux et procédures, aucune promesse ne survit.

2002 : coalition de l’alternance, fin de l’ère Moi, accession de Mwai Kibaki. Raila Odinga est l’un des architectes de cette bascule. 2005 : référendum constitutionnel, première grande bataille d’idées sur la forme de l’exécutif. 2007 : l’élection contestée débouche sur la pire crise depuis l’indépendance. Plus d’un millier de morts, des centaines de milliers de déplacés, une économie paralysée, des voisinages brisés. La médiation aboutit à un gouvernement de coalition ; le poste de premier ministre est recréé. Commence alors un mandat mêlant arbitrage politique et coordination économique.

Premier ministre, il porte une réforme administrative et défend une nouvelle Constitution. Le référendum d’août 2010 l’adopte ; la charte redessine l’exécutif, renforce les libertés publiques, instaure la décentralisation et clarifie le rôle du judiciaire. Cette période installe une scène plus régulée, même si les clivages demeurent. La reconstruction institutionnelle se double d’une politique d’infrastructures : la priorité donnée aux routes, aux grands chantiers et à l’énergie vise à arrimer durablement la croissance, à corriger les déséquilibres territoriaux et à réduire les rentes.

2013 : nouvelle candidature, nouvelle défaite. Commence un cycle d’opposition parlementaire et de mobilisations. 2017 : la Cour suprême annule la présidentielle, fait rare en Afrique, au terme d’une contestation nourrie de requêtes techniques et de procès-verbaux. Le précédent est historique : il consacre la possibilité d’un contrôle juridictionnel effectif du processus électoral. La reprise du scrutin le maintient toutefois à distance du pouvoir. L’année 2018 voit le « handshake » avec Uhuru Kenyatta : un geste de détente qui déroute, qui apaise aussi, et qui ouvre un chantier de révision appelé à corriger des défauts structurels, le projet « Building Bridges », finalement censuré par les juges.

2022 : dernier combat électoral. La coalition qu’il conduit perd face à William Ruto. Les recours judiciaires échouent, il prend acte. Il demeure chef de mouvement et figure de rue. Les marches contre la vie chère agrègent jeunesses urbaines et classes moyennes fragilisées ; elles rappellent que la démocratie est aussi un régime d’expression sociale. La police encadre, parfois réprime ; lui revendique procédures électorales fiables, baisse du coût des denrées, dialogue sur les institutions. L’homme qu’on surnomme « Baba » ou « Agwambo » conserve une capacité d’aimantation des foules, résultat d’une biographie longue et d’une présence insistante dans les quartiers populaires, les marchés et les stades.

La longue durée éclaire sa cohérence. Héritier d’une lignée, il refuse l’assignation communautaire et cherche des coalitions transversales, au risque de brouiller les fidélités. Ingénieur, il accorde une place centrale à la matérialité de l’État : normes, procédures, marchés, chantiers. Ancien détenu et exilé, il sait la fragilité des droits et l’utilité d’un juge indépendant. L’ensemble compose une grammaire politique : faire tenir le pays par la combinaison du droit, de l’investissement public et de la stabilité, et préférer l’inclusion à la tentation hégémonique.

Il n’est pas sans angles morts. Ses partis successifs rassemblent ambitions et clientèles parfois incompatibles. Ses changements d’alliés heurtent des fidélités. Ses calculs brouillent, aux yeux de critiques, la frontière entre stratégie républicaine et intérêt partisan. Pourtant, une ligne demeure : éviter la personnalisation absolue du pouvoir, demander des règles justes, accepter l’arbitrage des tribunaux même lorsqu’il est défavorable. C’est peu pour remporter une élection, c’est beaucoup pour installer des habitudes de modération, de vérification et de retenue institutionnelle dans un régime disputé.

La vie privée n’est pas un hors-champ. Son mariage avec Ida, enseignante puis dirigeante d’entreprise et militante, offre l’image d’un foyer où l’on parle du pays, d’éducation des filles, d’autonomie professionnelle et de droits civiques. Les enfants grandissent sous le regard public, avec leurs choix, leurs engagements, leurs fragilités. La mort de Fidel, en 2015, est une césure intime qui donne à la parole paternelle un timbre plus grave. On le voit dans les stades, au milieu des foules, dans les églises, avec une proximit é faite de salutations patientes et d’humour abrupt.

La justice reste un axe. L’annulation de 2017 confirme que les institutions peuvent corriger le politique. Les invalidations ultérieures de ses projets, puis la validation des victoires de ses adversaires, rappellent la dureté du verdict judiciaire pour qui fait métier de contester. Mais l’acceptation de la règle dans la défaite ouvre la voie à l’alternance pacifiée. Cette dialectique acceptation-contestation structure sa pratique : pousser les procédures jusqu’au bout, puis reconfigurer les alliances pour que la compétition demeure encadrée. Ce geste, plus stratégique que sentimental, aura durablement marqué la vie publique.

15 octobre 2025 : mort à Kochi, en Inde, des suites d’un malaise cardiaque lors d’une marche matinale, au cours d’un séjour de soins. Le président en exercice décrète un deuil national et annonce des honneurs d’État. Les messages affluent du pays et du continent ; Nairobi et Kisumu se rassemblent, les diasporas organisent des veillées, les radios rouvrent des archives, les télévisions reprogramment débats et reportages. Le moment scelle une évidence : au-delà des clivages, l’homme a donné forme à l’imaginaire démocratique d’une génération, par sa ténacité et sa manière d’habiter la durée.

On pourrait réduire sa trajectoire à une série de défaites présidentielles. Ce serait manquer l’essentiel. À chaque étape, des lignes bougent : un mécanisme est documenté, une jurisprudence se construit, une procédure se consolide, une coalition se recombine. Le pays lui doit des ponts invisibles, faits de règles et d’habitudes, qui rendent la compétition moins létale. Et quelques chantiers perdurent : routes, énergie, ports, autant d’instruments qui ne tranchent pas les conflits mais offrent des appuis. La démocratie, comprend-on à le lire et à l’écouter, n’est pas seulement un résultat mais une méthode ; elle exige la friction des preuves, la lenteur des vérifications et l’acceptation d’un verdict qui ne convenait pas au demandeur.

Reste la métaphore des eaux lentes. Sa vie épouse une topographie : sources familiales dans la Nyanza, méandres de l’exil, rapides des crises, ponts de la cohabitation, estuaire des institutions. Le fleuve ne gagne pas par la force brute ; il avance par patience, contournement, entêtement. Ingénieur devenu chef d’opposition et chef de gouvernement, il aura tenu ensemble le détail matériel et le dessein collectif. Sa disparition rappelle que la démocratie n’est jamais acquise ; elle se retisse par la mémoire des crises, la discipline des procédures et le consentement à la règle.

Quand l’homme s’éteint, demeurent les pierres et les textes. Les infrastructures, les jurisprudences, les habitudes de débat ne portent pas de signature, mais on y reconnaît la marque d’une insistance. Raila Odinga aura incarné l’idée qu’un pays moderne s’administre par des procédures lisibles et des compromis publics. Ses partisans le pleureront comme un père. Ses adversaires reconnaîtront un contradicteur de poids. L’histoire retiendra un acteur décisif de la décolonisation tardive des mentalités politiques, de l’enracinement des contre-pouvoirs et de l’art, rarement confortable, de corriger en avançant. Rien, dans cet héritage, ne dispensera la génération suivante de la patience et du courage ; tout, au contraire, lui rappellera la lente fabrication des institutions, la modestie des formes, le consentement à la règle et la volonté de corriger.