MALI - NECROLOGIE

MALI - NECROLOGIE

Soumana Sacko, un fil de probité dans la tourmente malienne

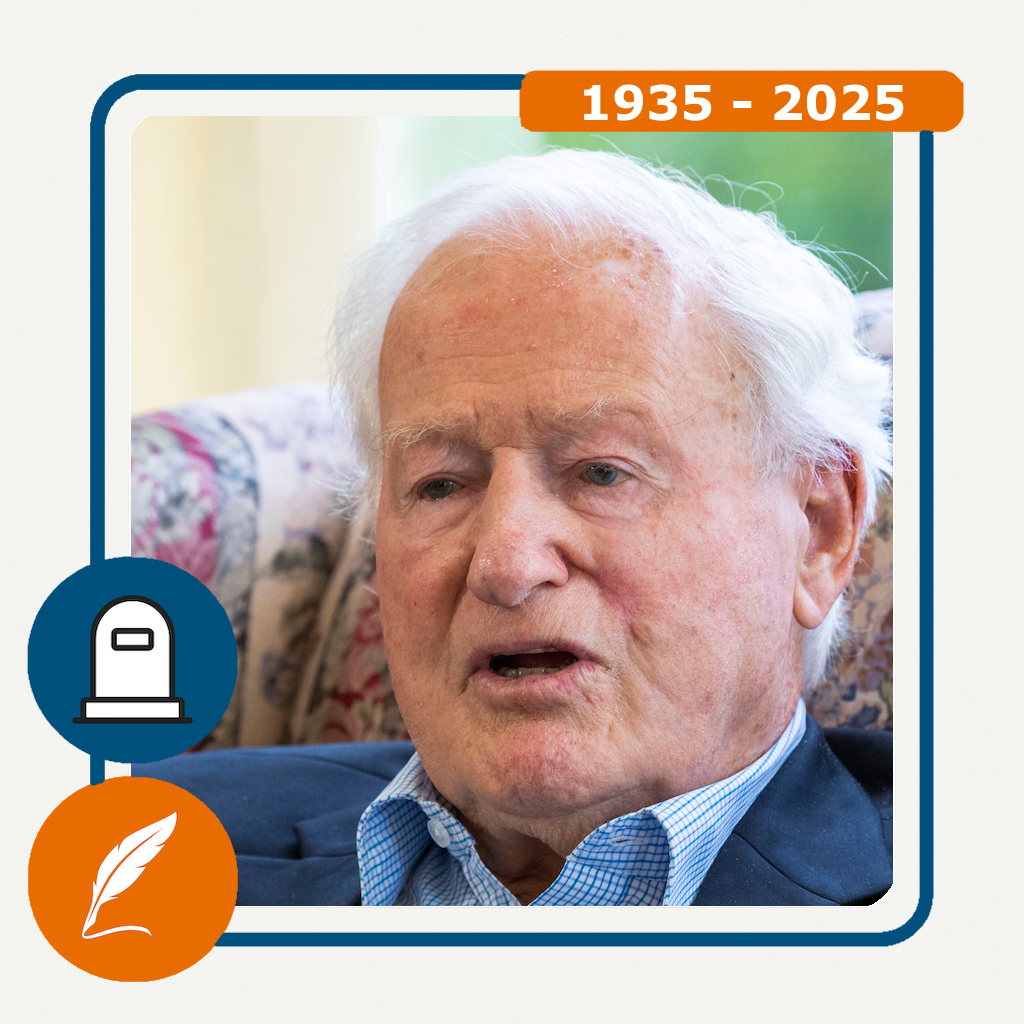

23 décembre 1950. Né à Nyamina, sur la rive du Niger, Soumana Sacko arrive dans un monde qui change et dans un Mali encore à écrire. L’enfance se déroule au rythme du fleuve, des marchés et de l’école publique, où la langue française, les mathématiques et la discipline structurent les journées. On dit qu’il écoute plus qu’il ne parle, et qu’il préfère la rigueur des cahiers à l’éloquence des estrades. À Mopti, il obtient le diplôme d’études de langue française, étape discrète mais décisive pour qui veut lire l’administration et le droit. À Bamako, le lycée Askia Mohamed lui ouvre le baccalauréat en 1970. La trajectoire prend alors la direction de la planification et des finances publiques, par goût d’ordre, et parce que l’époque exige des bâtisseurs de cadres plutôt que des tribuns.

Il engage alors des études d’administration et d’économie. À l’École nationale d’administration, il se spécialise dans la planification et le management de projets. Il part ensuite pour l’université de Pittsburgh, où il obtient un master puis un doctorat en économie du développement. Dans ces années d’apprentissage, il se forge une conviction simple: les pays se transforment par des politiques cohérentes et par la constance, non par les effets d’annonce. Il lit les expériences d’Asie et d’Amérique latine, s’initie à l’évaluation, à la comptabilité nationale, à la programmation budgétaire. Sa pensée reste peu spectaculaire, mais précise: la dépense publique doit viser des biens collectifs mesurables, et l’État ne vaut que par la qualité de ses procédures.

Revenu au pays, il rejoint l’appareil d’État et plonge dans la complexité des entreprises publiques. Il découvre de l’intérieur les retards de trésorerie, les débats sur les subventions, la dépendance aux cours du coton et de l’or, les injonctions parfois contradictoires des bailleurs. Ce terrain forme son jugement. En 1987, il entre au gouvernement comme ministre des Finances et du Commerce. L’expérience sera brève. Une affaire de négoce d’or atteint le sommet de l’État et révèle la porosité des intérêts. Il choisit de démissionner. Ce geste grave, rare dans la région, fixe durablement l’image d’un serviteur de l’État soucieux de l’éthique des comptes, pour qui la responsabilité vaut plus que la continuité d’un fauteuil. Cette rupture, qui aurait pu l’isoler, lui donne paradoxalement une autorité morale.

Quatre ans plus tard, les rues grondent, le régime chute, une transition s’ouvre. Le 2 avril 1991, le Comité transitoire pour le salut du peuple le nomme Premier ministre. Il hérite d’un pays à la fois exalté et fragile. Sa mission est de tenir le navire pendant que se prépare l’architecture d’une nouvelle République. L’Acte fondamental fixe le cadre. Les partis sont légalisés. Une Conférence nationale est organisée pour définir les règles. La méthode Sacko se met en place: calendrier précis, priorités claires, arbitrages sobres. Le gouvernement, à dominante civile mais incluant des militaires, doit élaborer les textes, organiser le référendum, planifier les législatives, préparer l’élection présidentielle, garantir la neutralité de l’État. On établit des organigrammes, on forme des agents électoraux, on imprime des manuels, on alloue les crédits, on sécurise les bureaux de vote.

Dans ce gouvernement de transition, les civils dominent mais les militaires demeurent présents. Il faut négocier, arbitrer et maintenir une neutralité de procédure. On se souvient de réunions où l’on discute d’organigrammes, de logistique électorale, de sécurité des bureaux de vote, de financement contrôlé des campagnes, d’éducation civique. Le référendum de janvier 1992 approuve la Constitution. Les législatives de février et de mars renouvellent l’Assemblée. L’élection présidentielle d’avril scelle le passage d’un ordre à l’autre. Le rôle de Soumana Sacko n’est pas de produire une réforme spectaculaire, mais de garantir la crédibilité d’un enchaînement. Il se retire lorsque la mission est accomplie, laissant à d’autres le soin d’habiter la République ainsi réinstallée.

Après cette séquence fondatrice, il reprend ses outils d’économiste. À l’international, il travaille au Programme des Nations unies pour le développement, puis à la Fondation africaine pour le renforcement des capacités. Dossiers après dossiers, il cherche à améliorer la qualité de la dépense, la formation des cadres, l’évaluation des politiques. Cette trajectoire n’est pas une fuite hors du politique. Elle en est la prolongation par d’autres moyens, avec l’idée que les États durables se construisent par l’accumulation de compétences, de méthodes et d’habitudes. Il intervient aussi au Mali, dans les partis et les débats, comme une voix de principes plus que comme un entrepreneur d’alliances.

Dans les années deux mille dix, le Mali traverse des crises multiples. Les régions du Nord s’enflamment, l’autorité de l’État recule, les forces armées se réorganisent, les partenaires extérieurs s’impliquent. La parole de Soumana Sacko reste égale. Il répète que la sécurité sans légitimité n’est que suspensive, que la dépense publique doit être tracée et évaluée, que la souveraineté s’administre par des institutions efficaces. Il met en garde contre l’usage politique du religieux, qu’il juge dangereux pour l’unité civique. Sa prudence sur les engagements extérieurs traduit une obsession: ne pas promettre au-delà du possible et ne pas engager des moyens que l’on ne peut soutenir dans la durée. Sa critique n’est pas une morale désincarnée. C’est une méthode de gouvernement.

Sa vie privée reste volontairement en retrait. Les proches l’appellent Zou, signe d’un lien qui n’a pas besoin d’apparat. On raconte un homme de bureau, fidèle à ses habitudes, attentif aux siens, peu sensible aux protocoles. Cette retenue n’est pas froideur. Elle vient d’une éthique: la fonction oblige, elle n’autorise ni ostentation ni privilège. Les collaborateurs décrivent un chef qui lit jusqu’à la dernière ligne, corrige les tableaux, tranche sans brusquer, reconnaît le travail bien fait et n’exhibe ni clan ni culte de la personnalité. La conversation avec lui, disent-ils, est toujours concrète: chiffres, échéances, risques, marges.

L’héritage politique de Soumana Sacko tient à la fois dans un acte et dans une période. L’acte est sa démission de 1987, qui dit une conception du service public. La période est la transition de 1991 à 1992, quand il a fallu gouverner la sortie d’un régime, rédiger des règles, organiser des scrutins, apaiser des forces contradictoires, fixer des limites et transmettre le relais. On pourrait attendre d’un chef un geste spectaculaire; il a préféré la méthode. Cette préférence n’a rien d’abstrait. Elle a laissé une empreinte durable: l’idée qu’un État peut réussir une transition en respectant ses propres procédures, sans céder ni à la vengeance ni à la démagogie.

À l’échelle du continent, il incarne une génération de dirigeants techniques, formés à la statistique et aux finances publiques, capables de lire un budget et de discuter avec les bailleurs sans céder l’initiative. Il sait que les modèles importés doivent être adaptés et que les indicateurs ne disent pas tout. Mais il considère que la prévisibilité des règles, la transparence des comptes et l’évaluation des politiques sont des biens publics. Il a souvent rappelé que l’école, la santé, l’eau et l’électricité sont des infrastructures de citoyenneté, et qu’un budget honnête leur donne des bases solides. Il n’ignore pas les passions, mais il leur préfère les procédures.

Le 15 octobre 2025, il meurt à Bamako à l'âge de 74 ans. La nouvelle circule par une rumeur d’abord, puis par des communiqués et des dépêches qui confirment l’information. Les hommages soulignent la probité, la discrétion, la rigueur. On évoque un administrateur d’État qui s’est tenu à la même ligne pendant un demi-siècle malien chahuté. Ceux qui contestent son approche reconnaissent au moins la cohérence. Ceux qui la partagent y voient la preuve qu’il est possible de tenir un pays sans bruit, par la force patiente des règles et des institutions. La disparition de Soumana Sacko rappelle à beaucoup que la démocratie ne tient pas seulement par les urnes, mais par la qualité de l’ingénierie qui rend les urnes possibles.

Mesurer une vie ainsi, c’est la replacer dans la longue durée des contraintes. Le Mali demeure vaste et diversement gouvernable, soumis aux cours mondiaux et aux climats, pris entre des voisinages instables et des attentes immenses. Dans cette géographie, la politique la plus ambitieuse peut consister à organiser les possibles, à fixer des horizons atteignables, à protéger l’État des improvisations. Soumana Sacko aura servi cette politique-là. Il n’aura pas changé le cours du fleuve, mais il aura dessiné des berges. Ceux qui demandent des miracles s’impatientent parfois. Ceux qui cherchent des institutions tiennent ce type de bienfaiteur en haute estime.

On gardera de lui une leçon simple. La démocratie ne vit pas d’exception, mais de répétitions réglées; l’économie publique ne tient pas par le crédit des discours, mais par la qualité des institutions; la souveraineté ne s’affirme pas dans la déclamation, mais dans la capacité à prélever, à dépenser et à rendre compte. À l’heure où s’écrivent d’autres transitions, cette leçon mérite d’être relue. Elle ne promet ni miracle ni victoire rapide. Elle propose un chemin.

Né un jour de décembre, formé à Bamako puis à Pittsburgh, ministre éphémère par choix, chef de gouvernement de la transition, expert international sobre, dirigeant partisan discret, veilleur critique des illusions du temps, Soumana Sacko aura relié la technique et le politique, la patience et l’exigence. Le pays qui l’a vu naître l’a vu s’éteindre. Entre ces deux rives, il aura tenu son fil: servir l’État avec probité et méthode.

Il aura aussi tenté de donner une forme partisane à ses convictions avec la Convention nationale pour une Afrique solidaire, où il forma des cadres, porta en 2013 une candidature de témoignage. Ce parti, plus école que machine électorale, prolongeait sa pédagogie du travail. Dans un paysage polarisé, il préféra l’argument à l’invective et la règle au coup d’éclat, fidèle au sobriquet de Zou que lui donnaient les siens, signe d’une constance sans tapage.